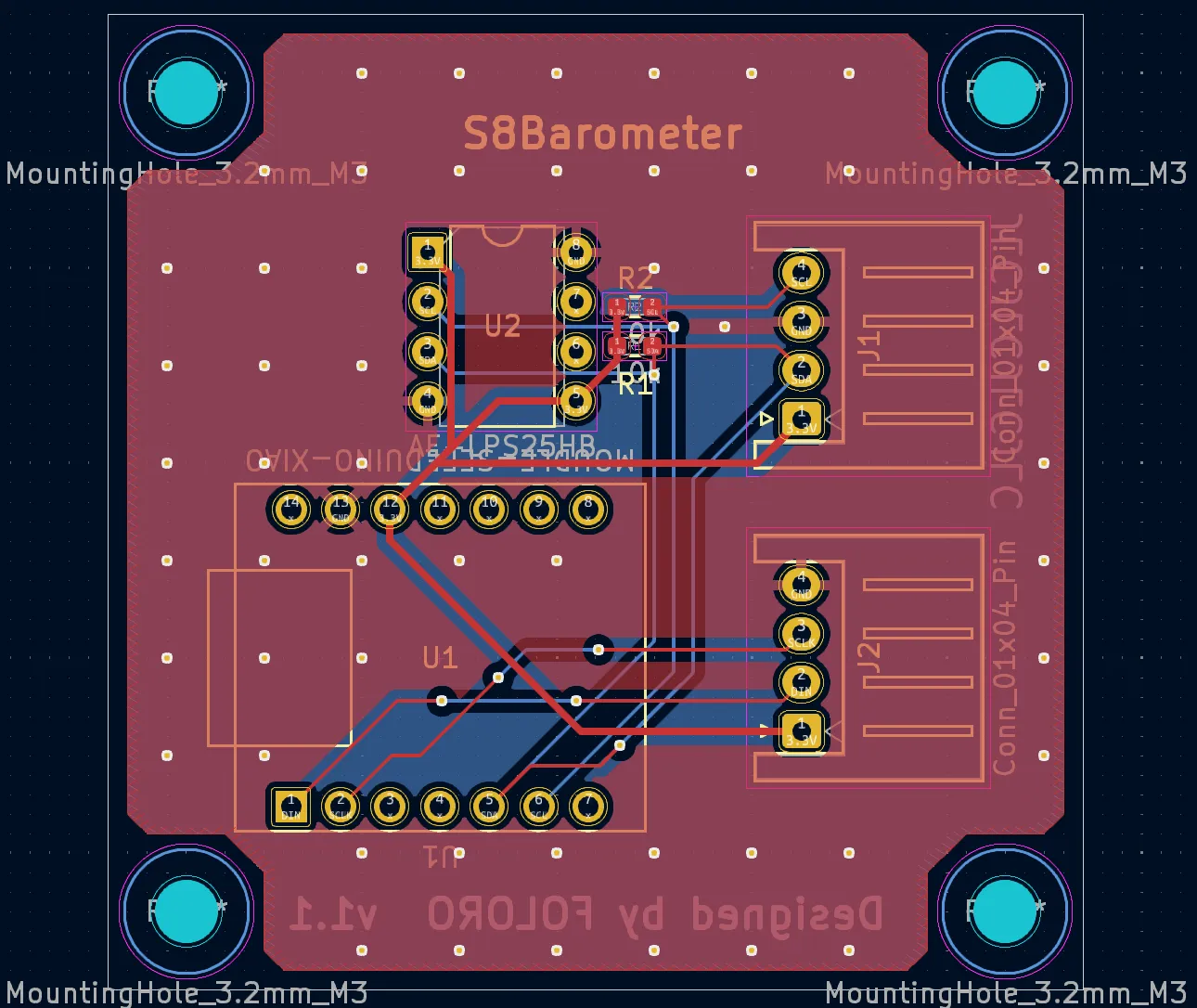

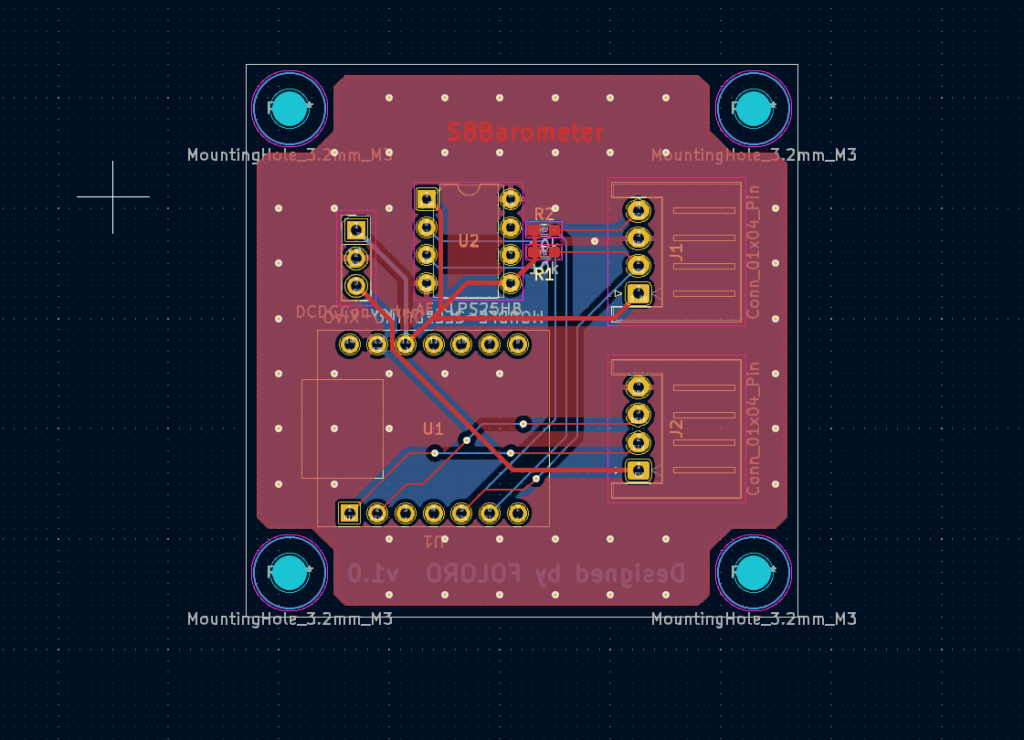

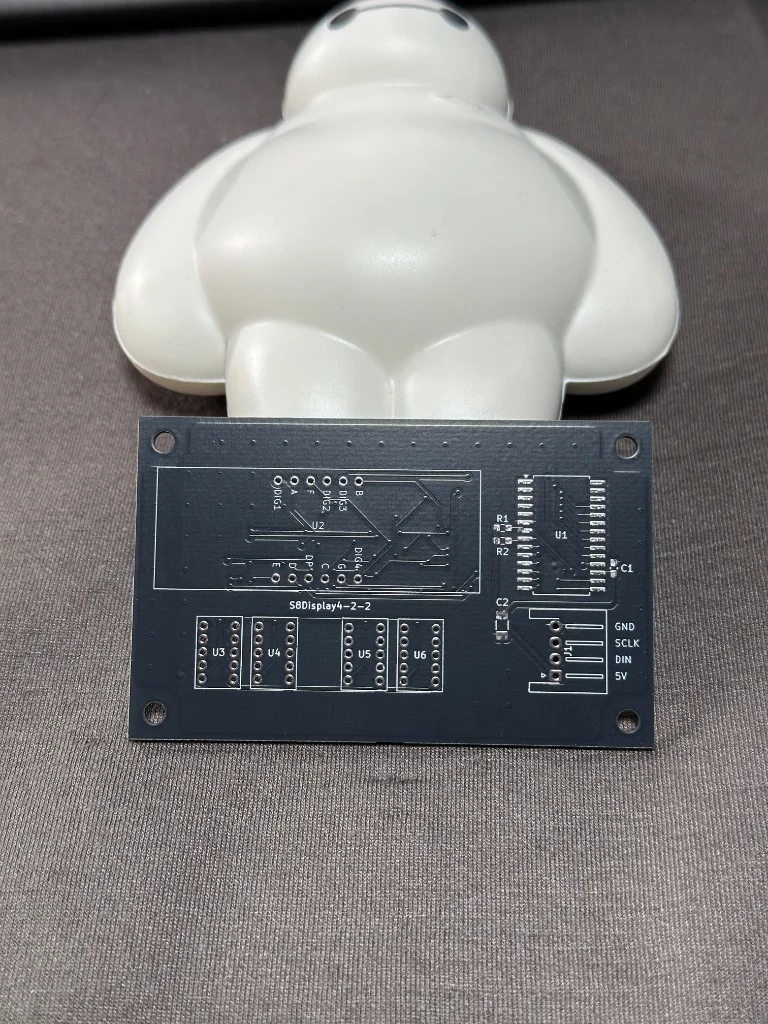

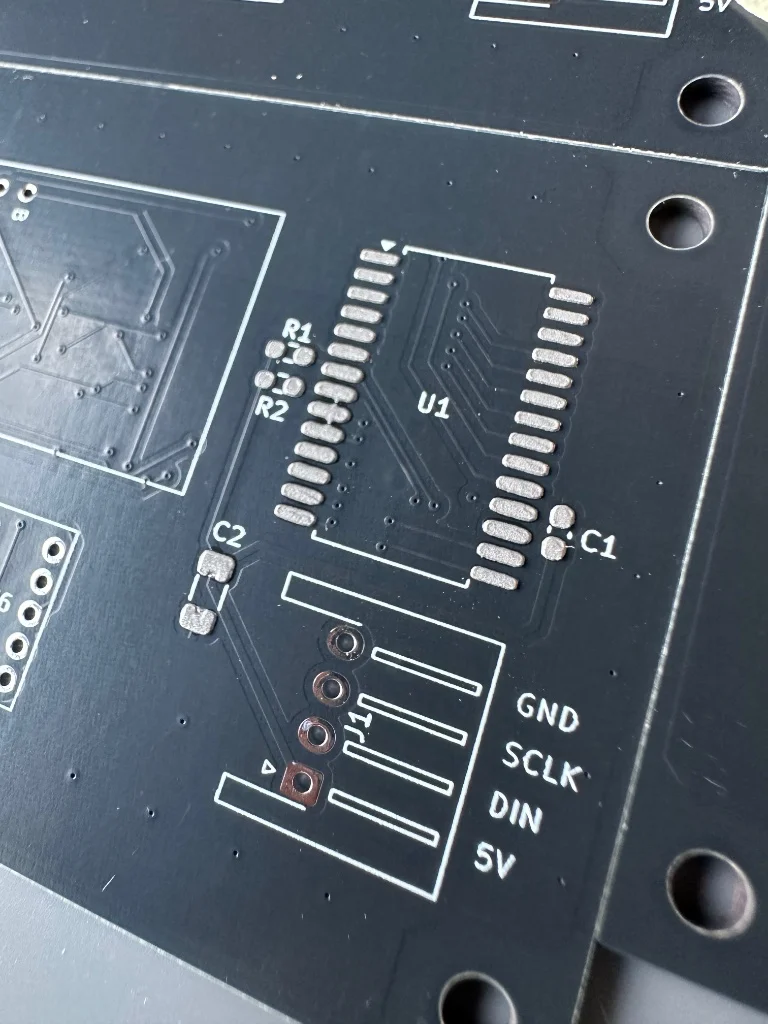

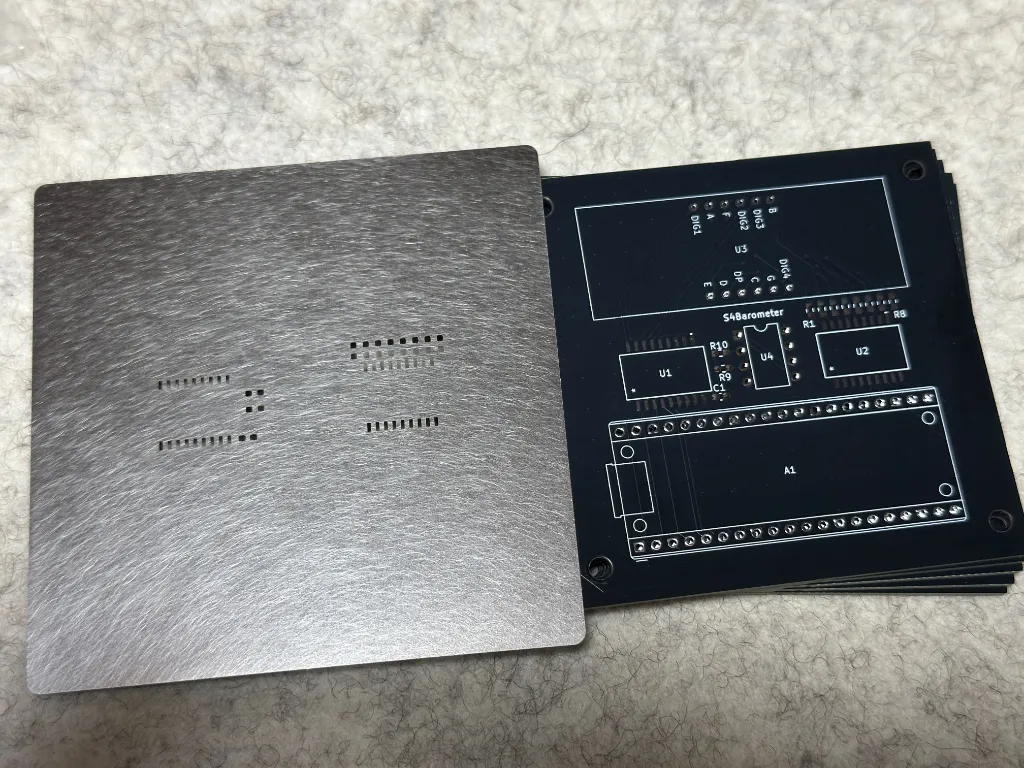

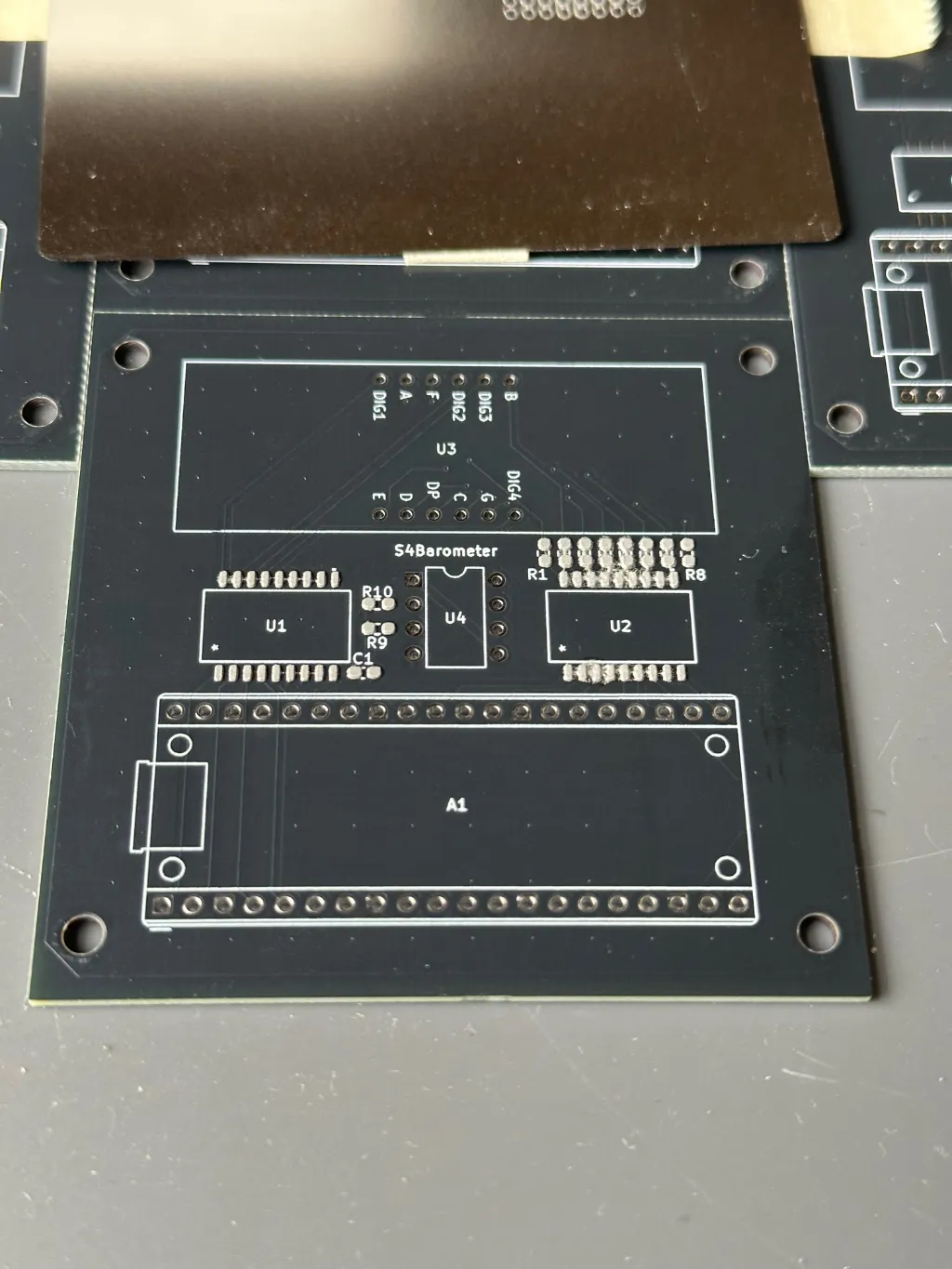

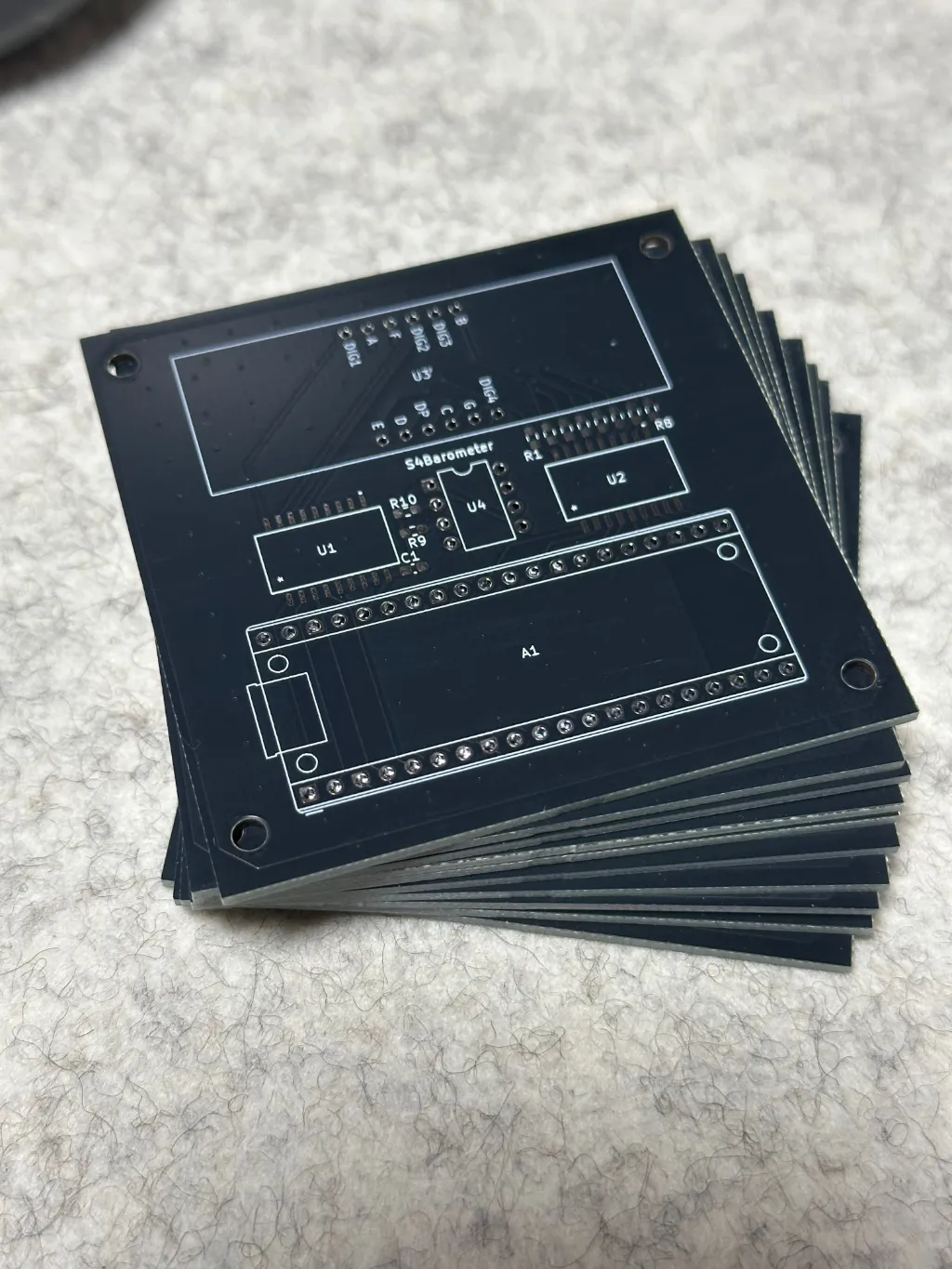

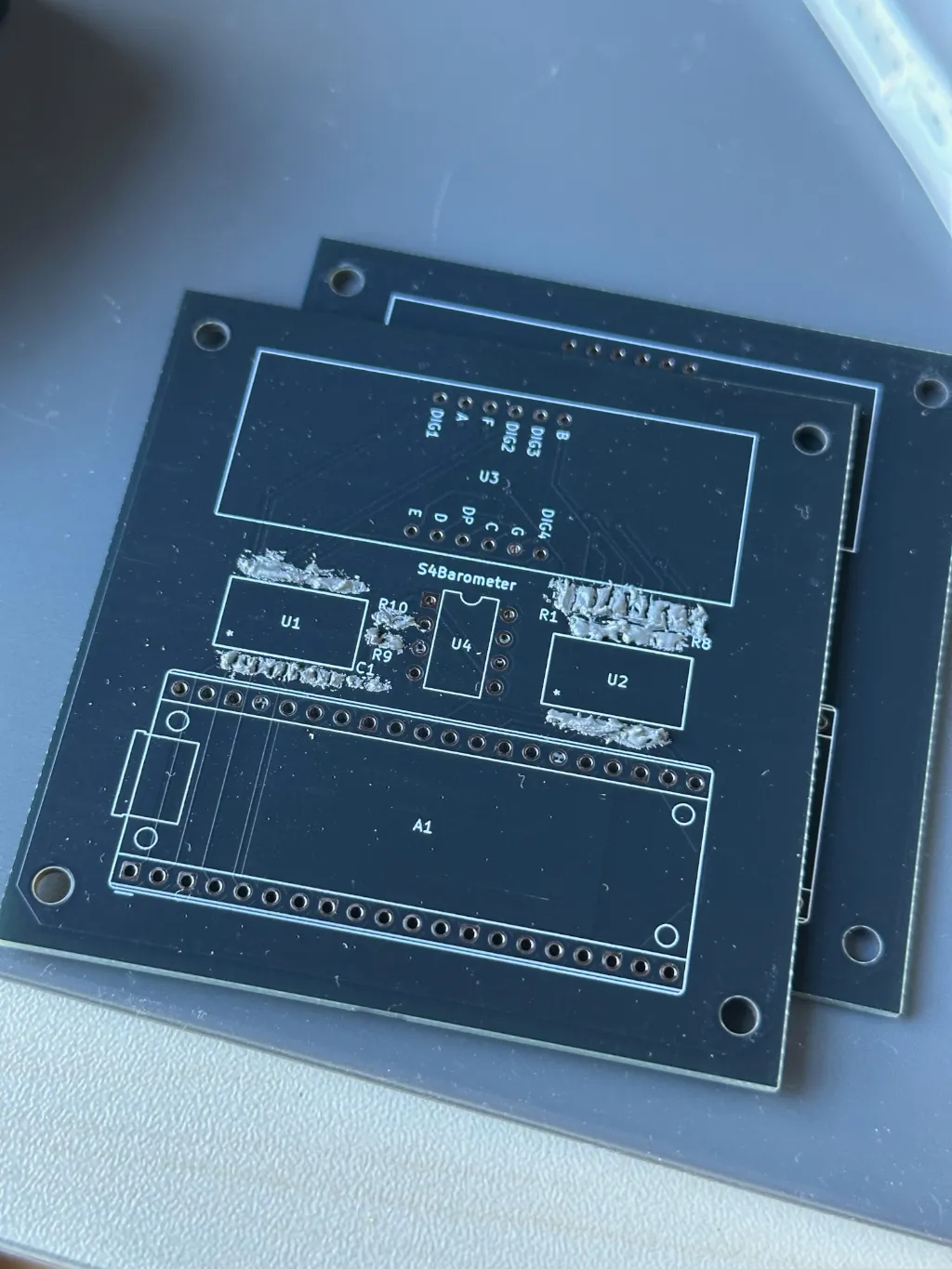

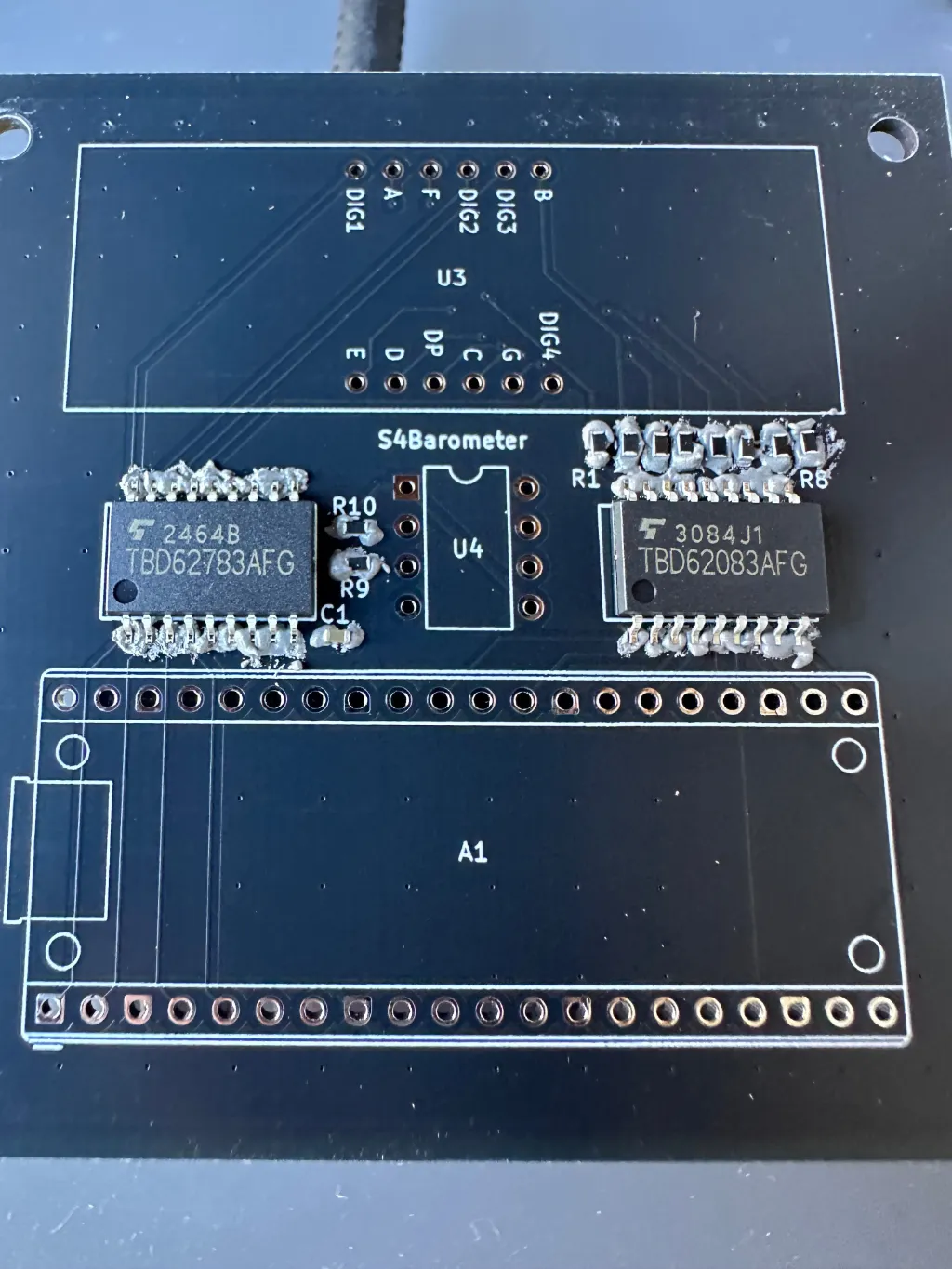

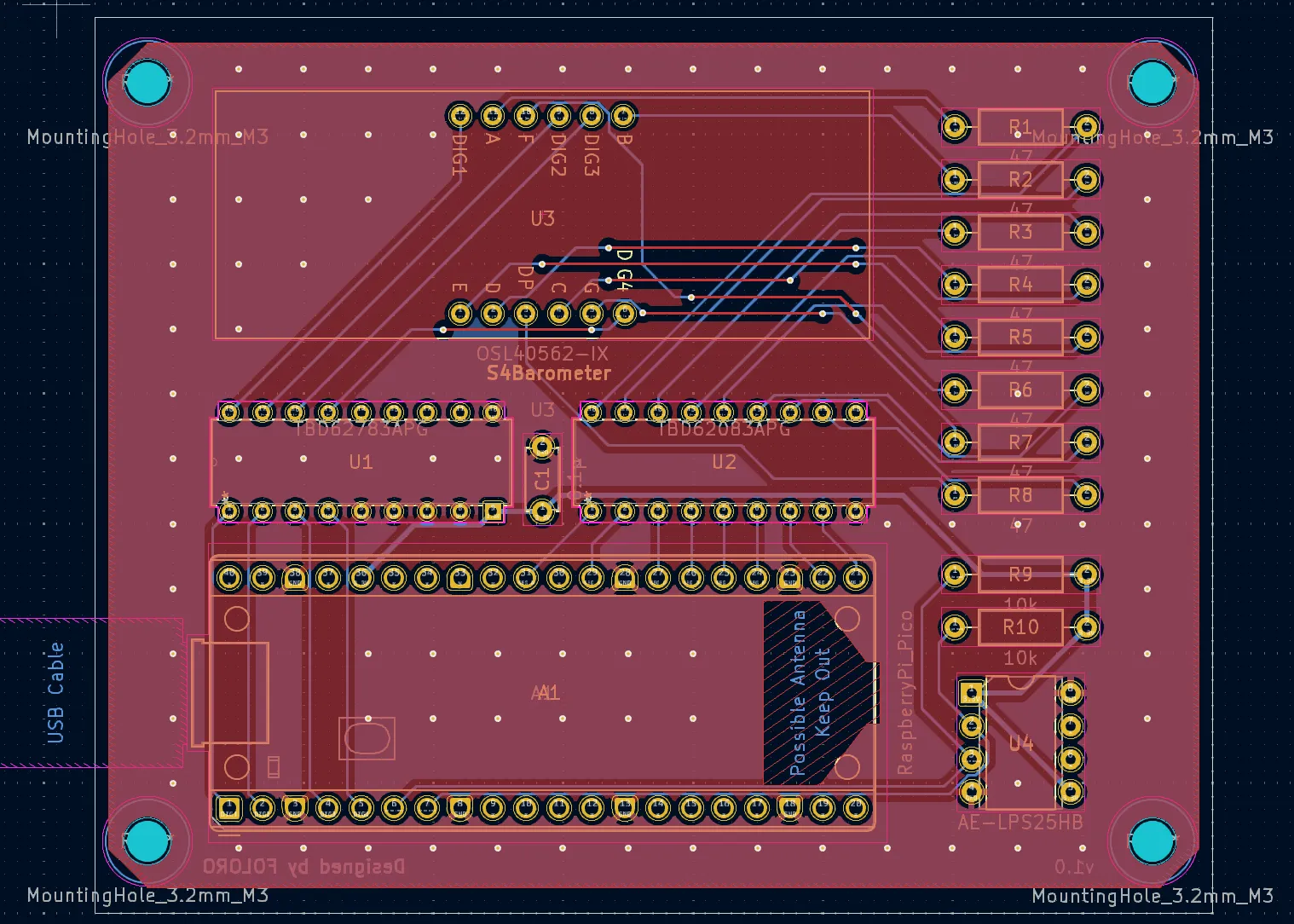

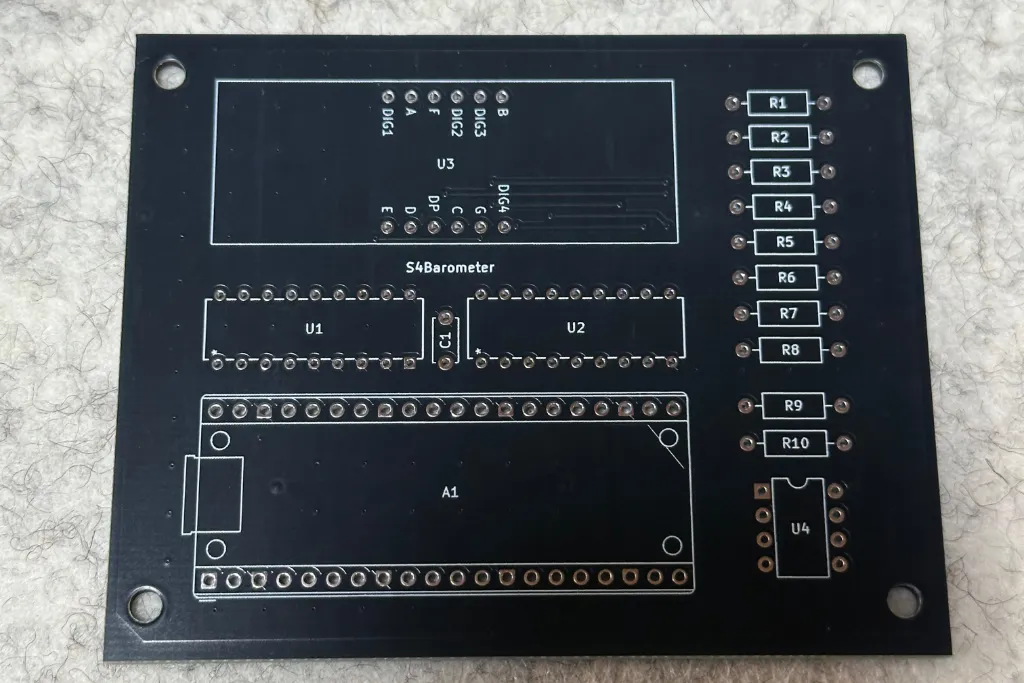

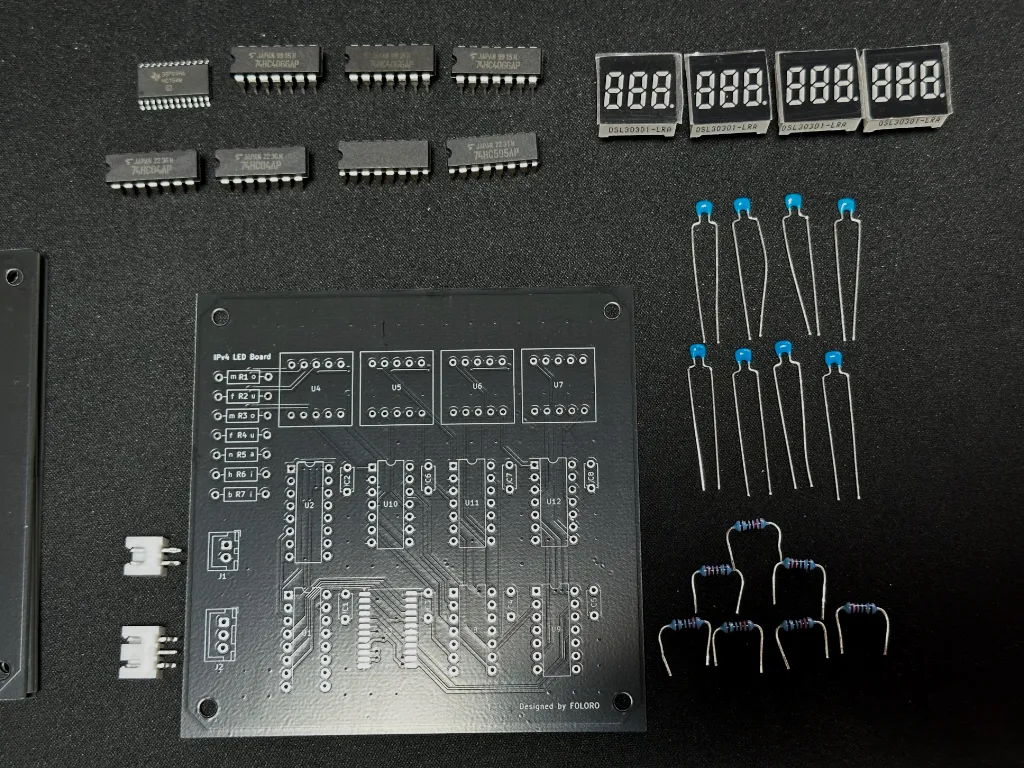

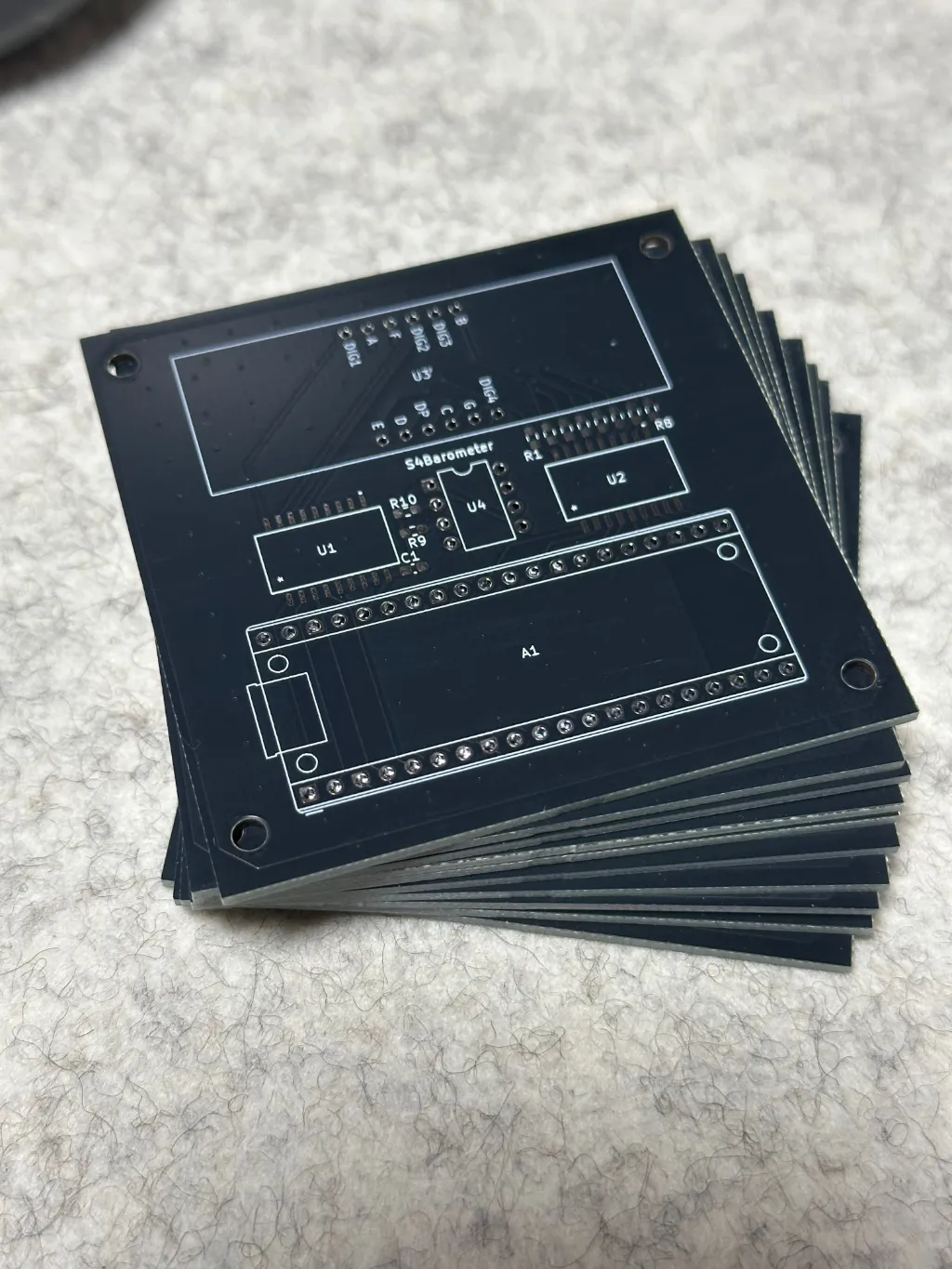

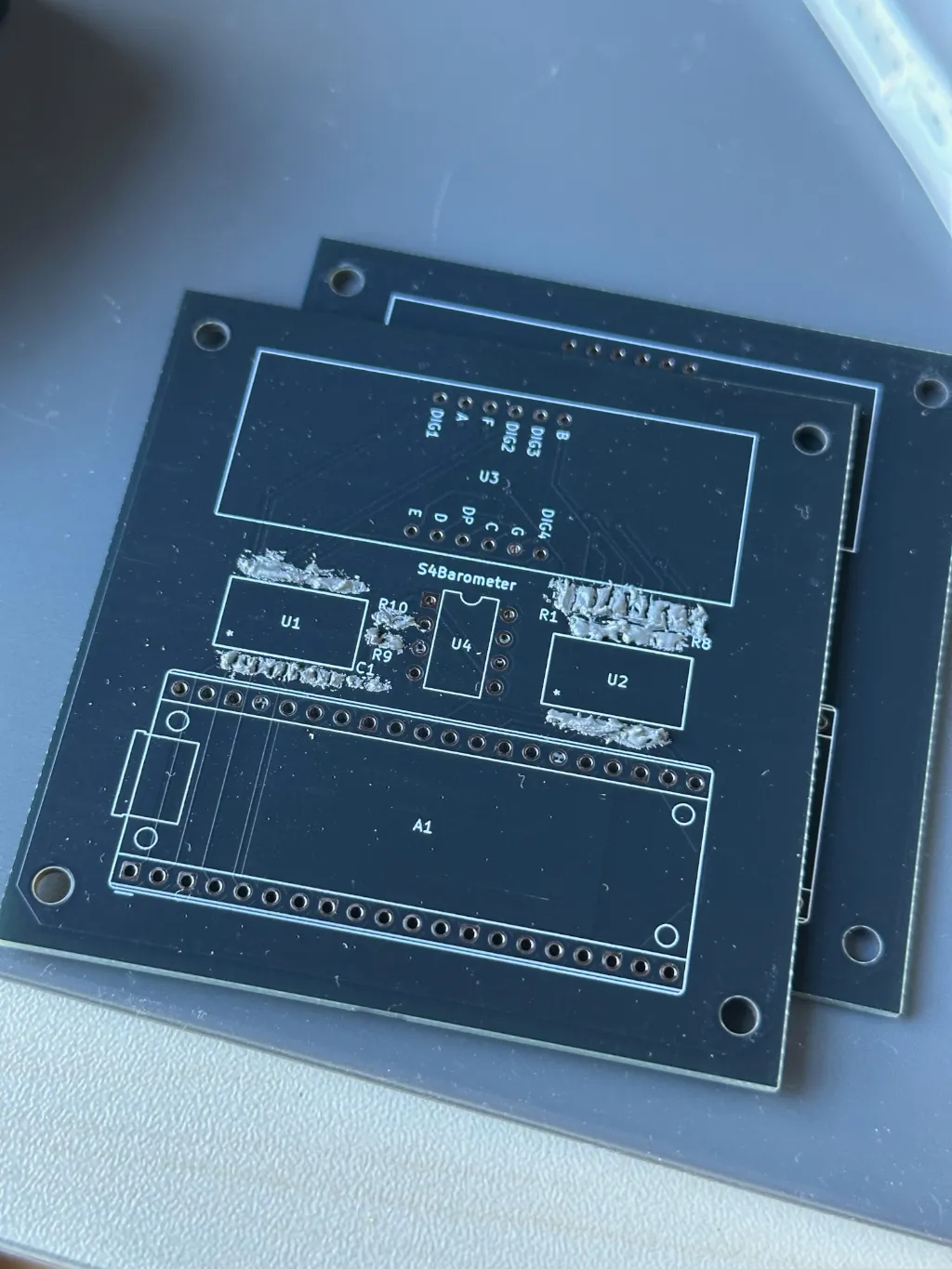

小型化&表面実装部品に変更した基板が届いたので

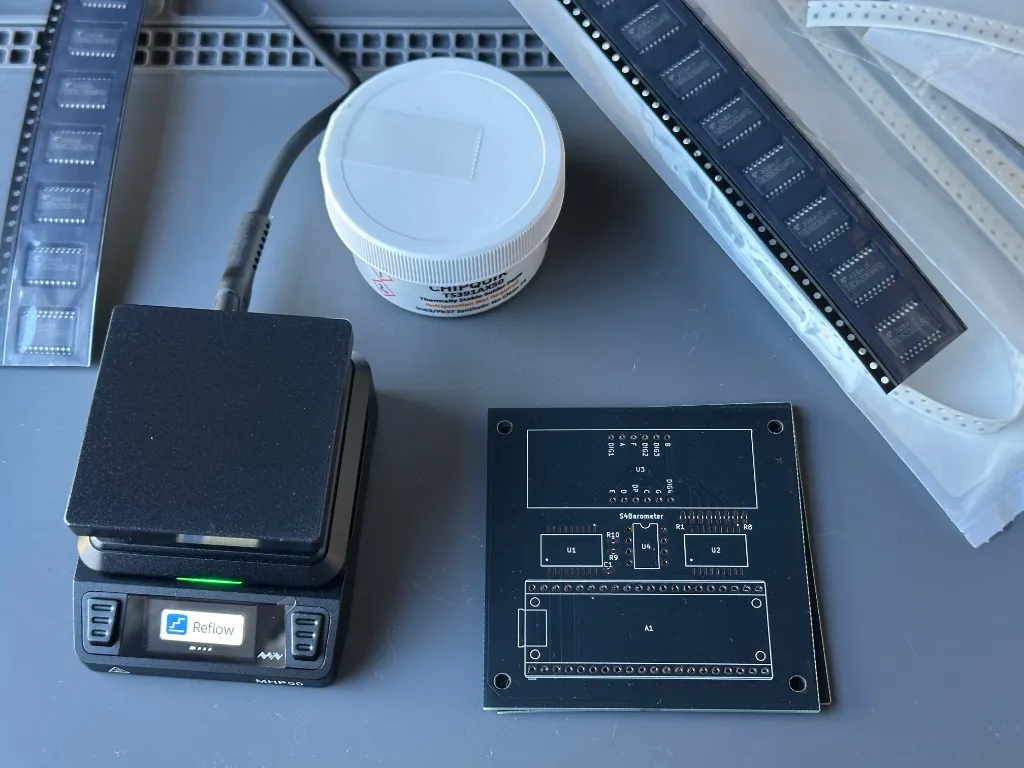

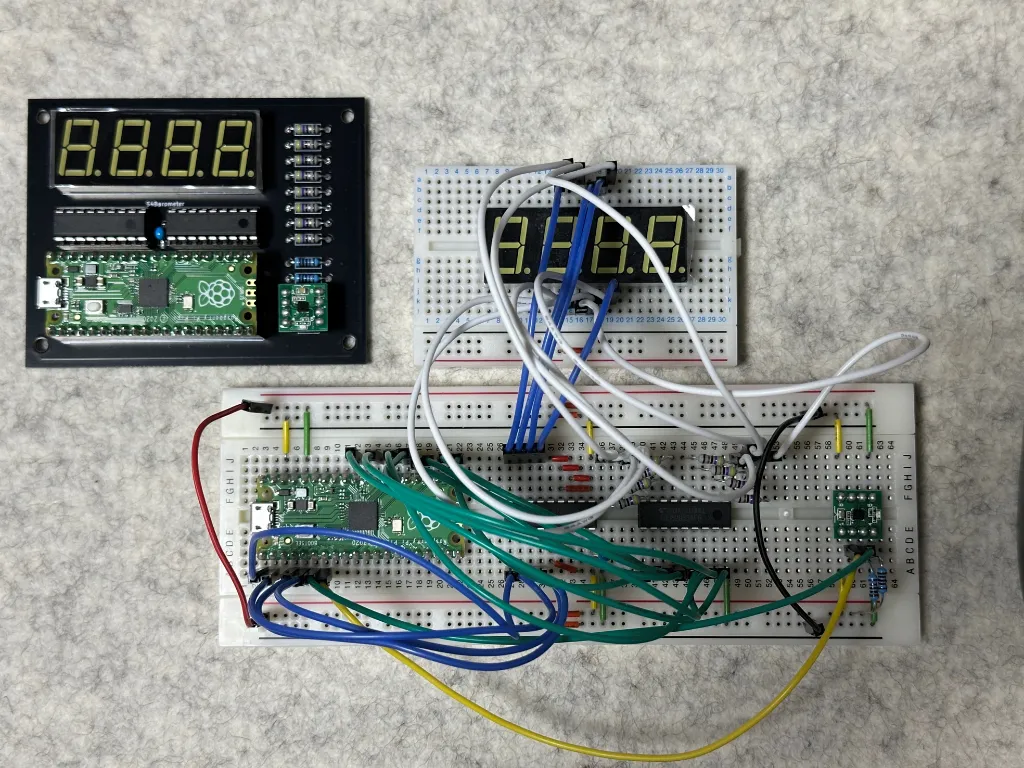

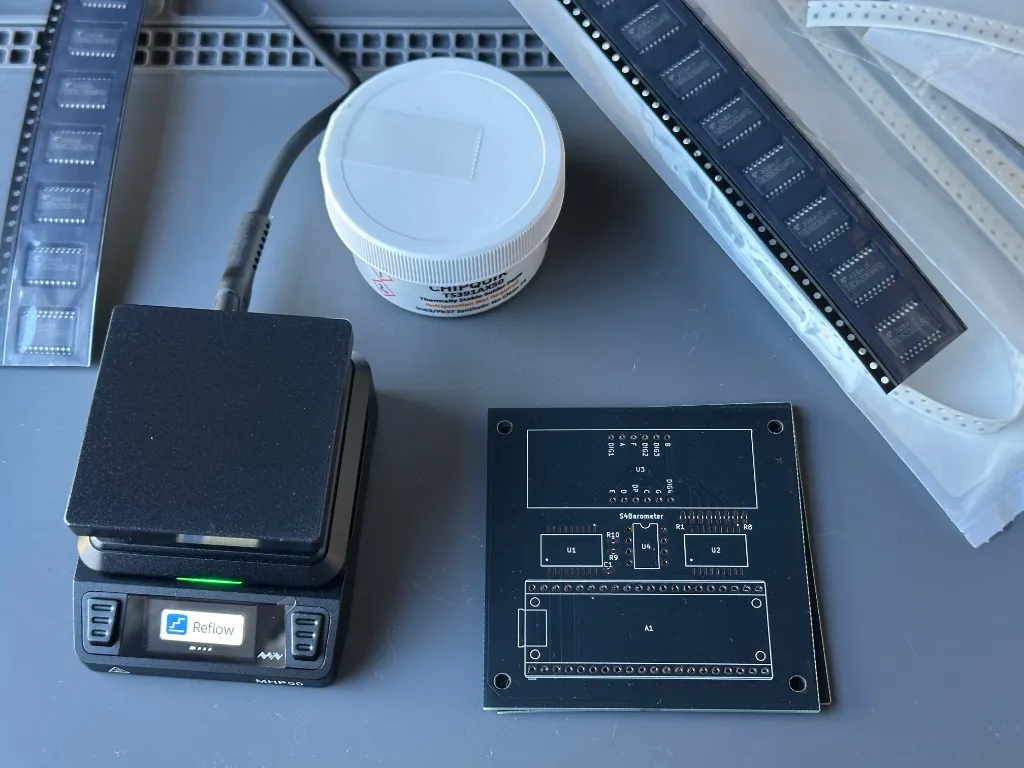

ミニホットプレートプリヒーターなるMHP50を使用してSMD部品を実装してみる(*´ェ`)

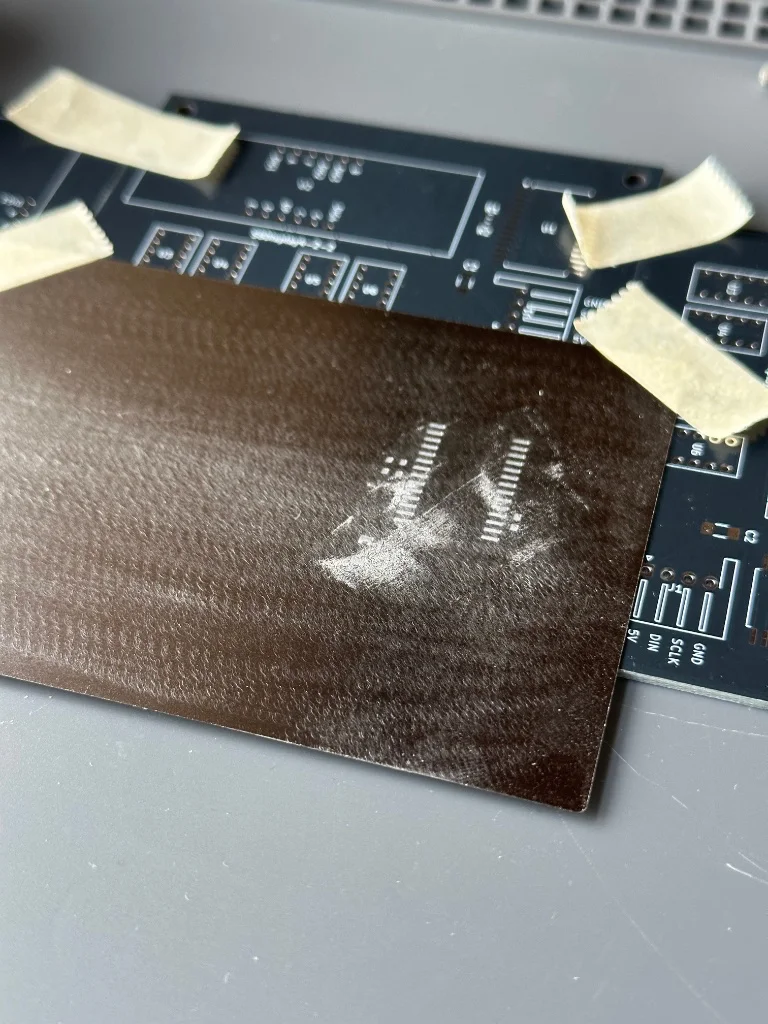

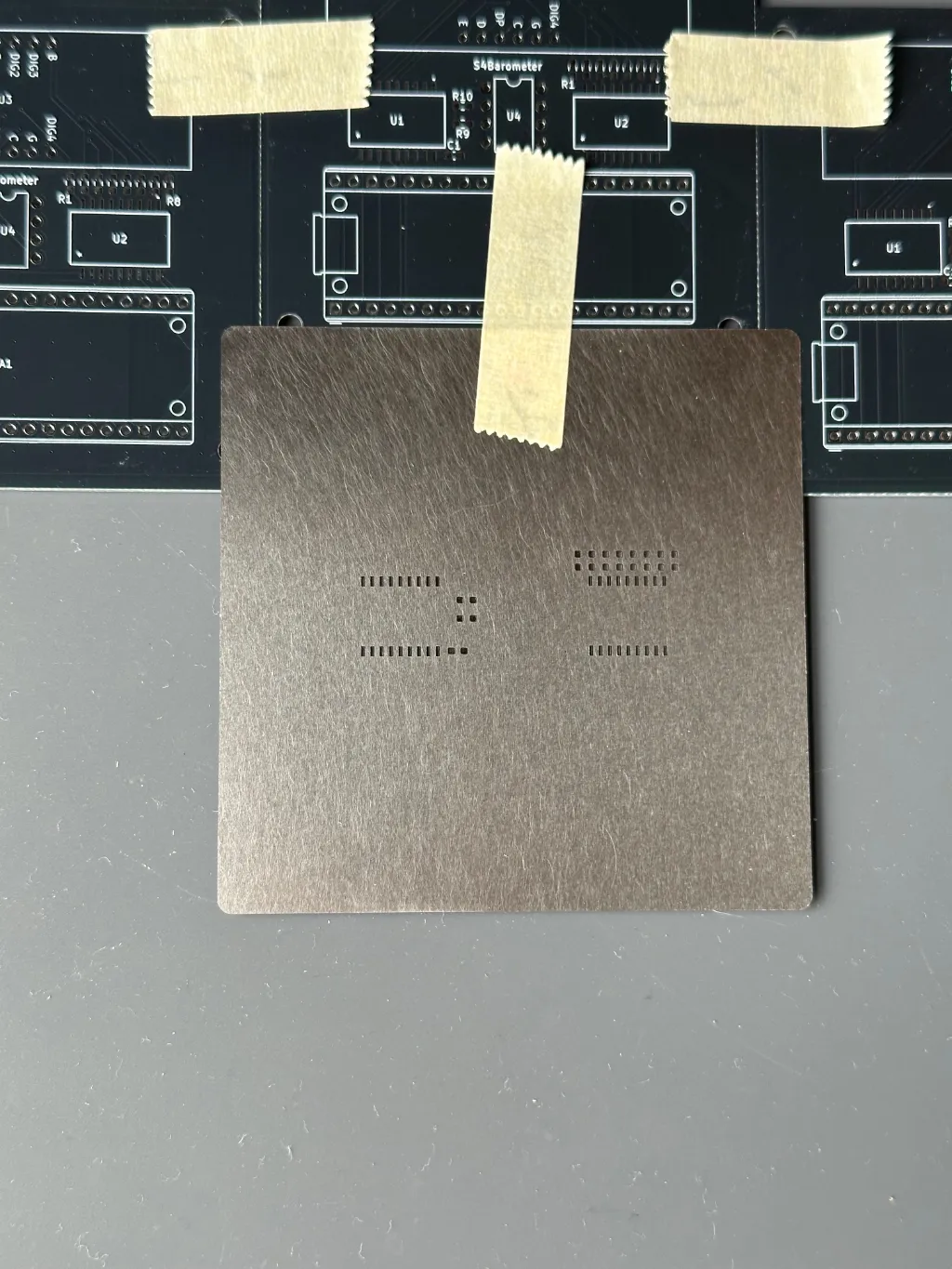

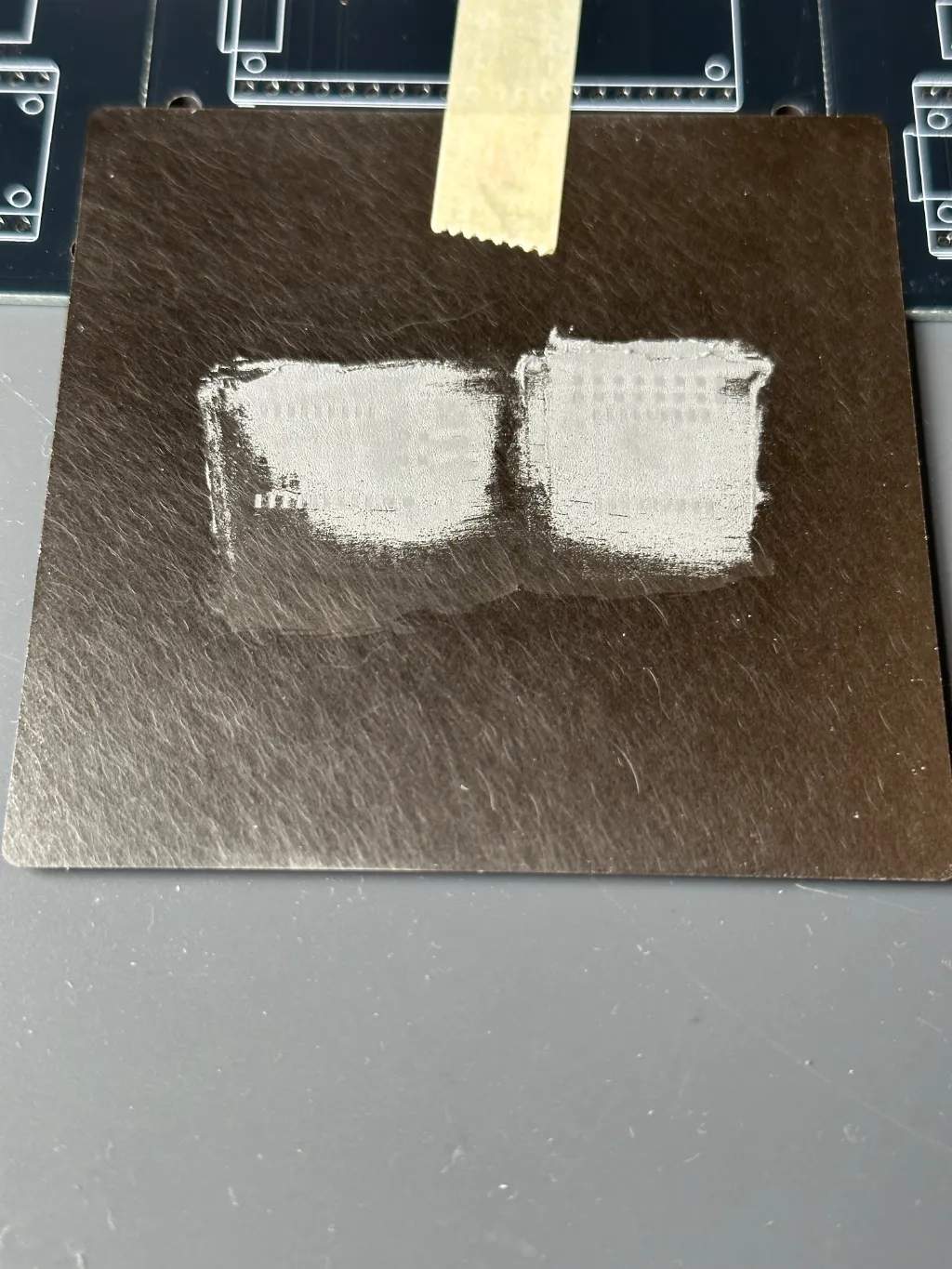

試しに2枚の基板ではんだはソルダーペーストを爪楊枝に乗せて銅箔部分に付けていく・・・

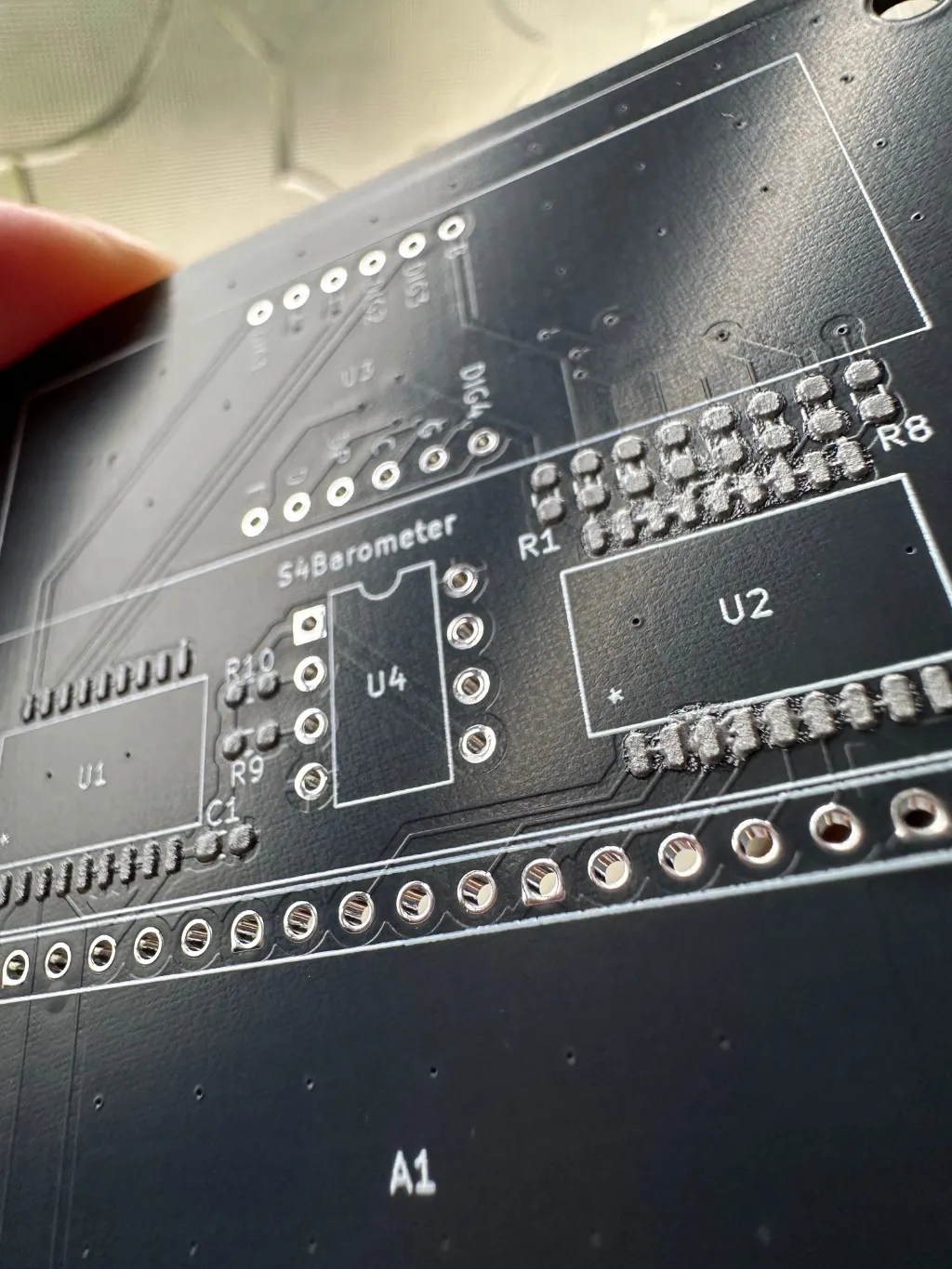

初めてのホットプレート&ソルダーペーストなので適量が分からない

結構はんだの量が偏っている・・・

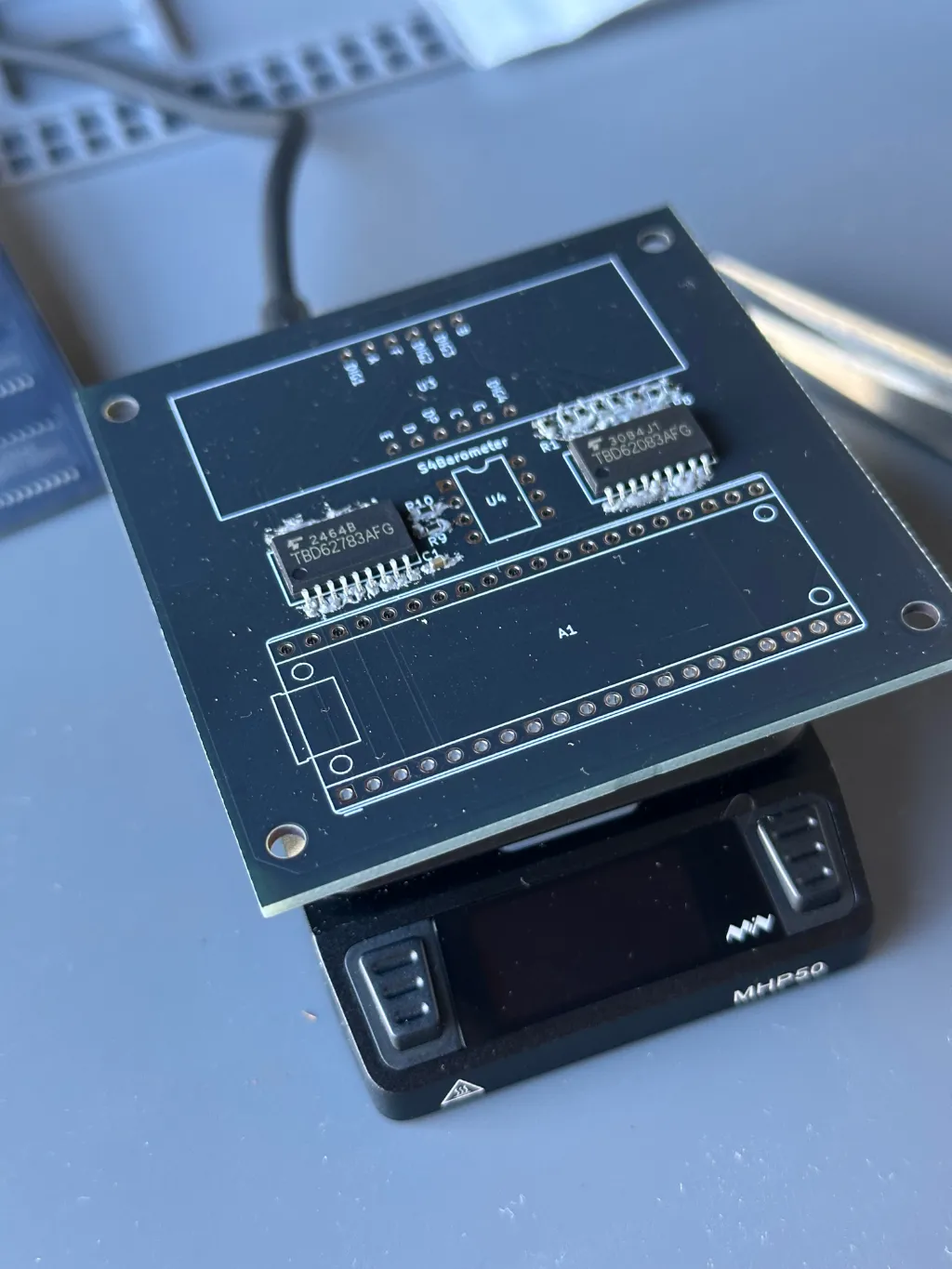

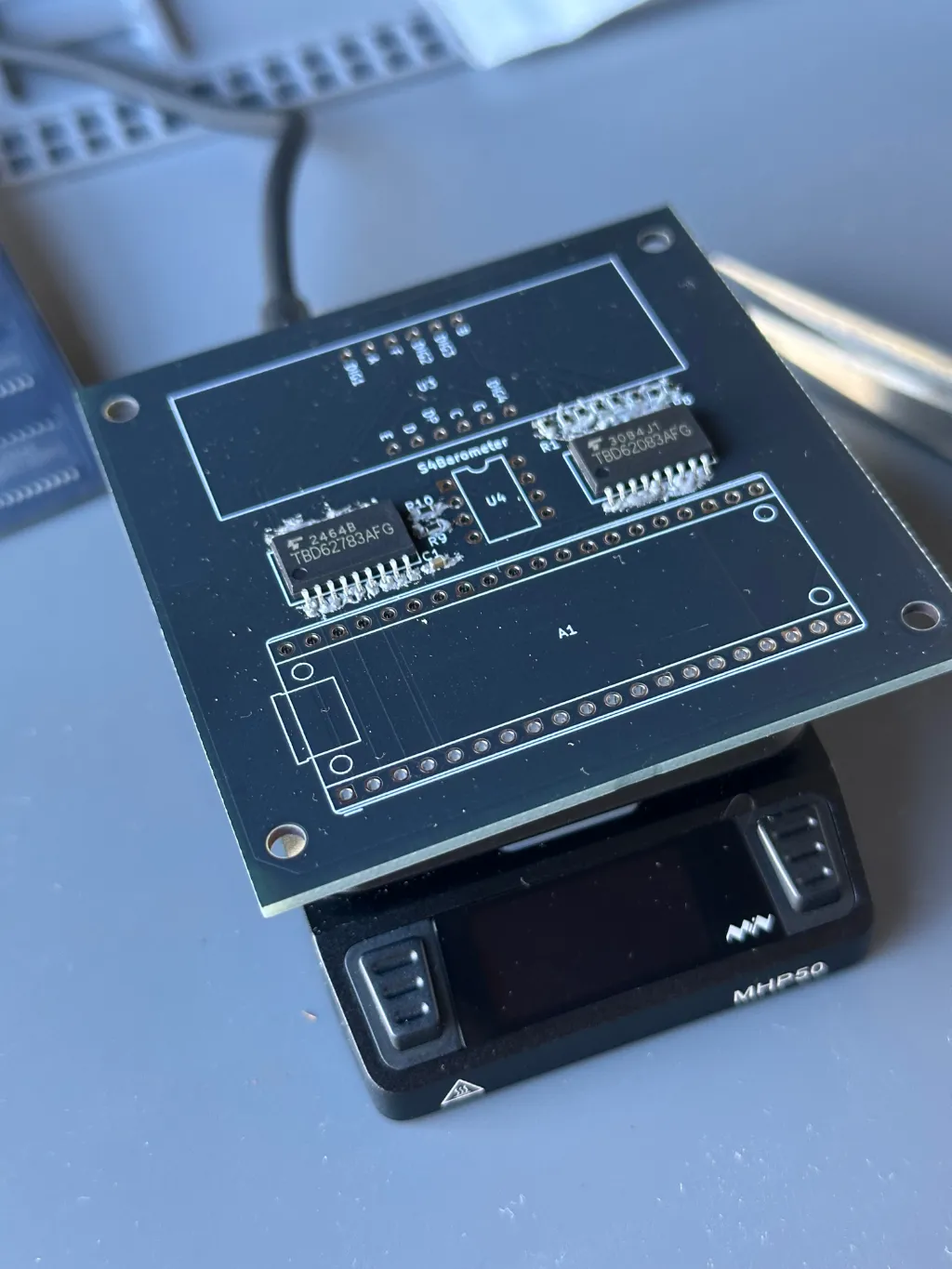

チップ部品の実装も初めてでこんなに小さいとは・・・(キャパシタが1個どこかに転がり落ちて無くしてしまった)

上手くいくかな、いくといいな(*゚ェ゚*)

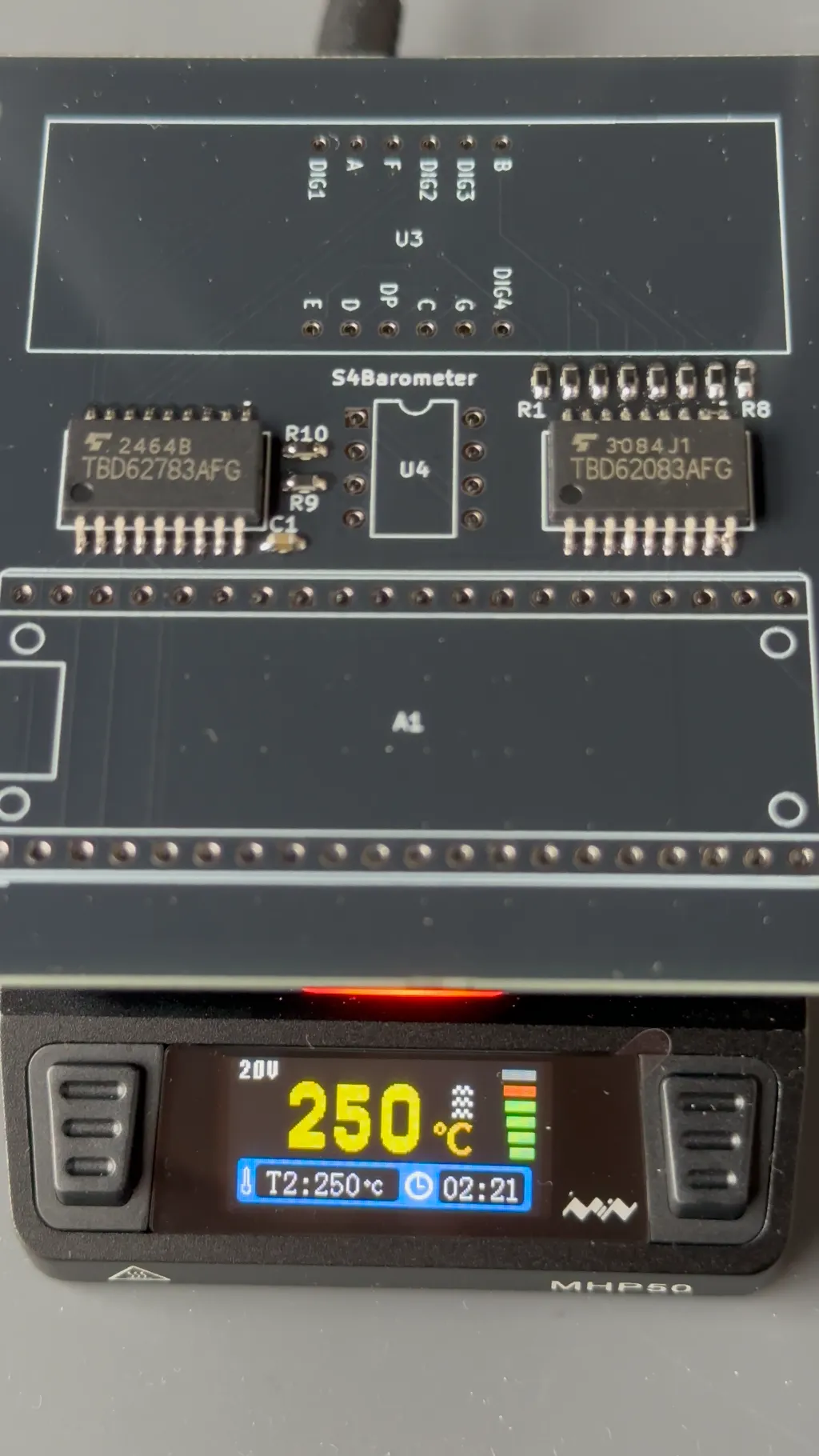

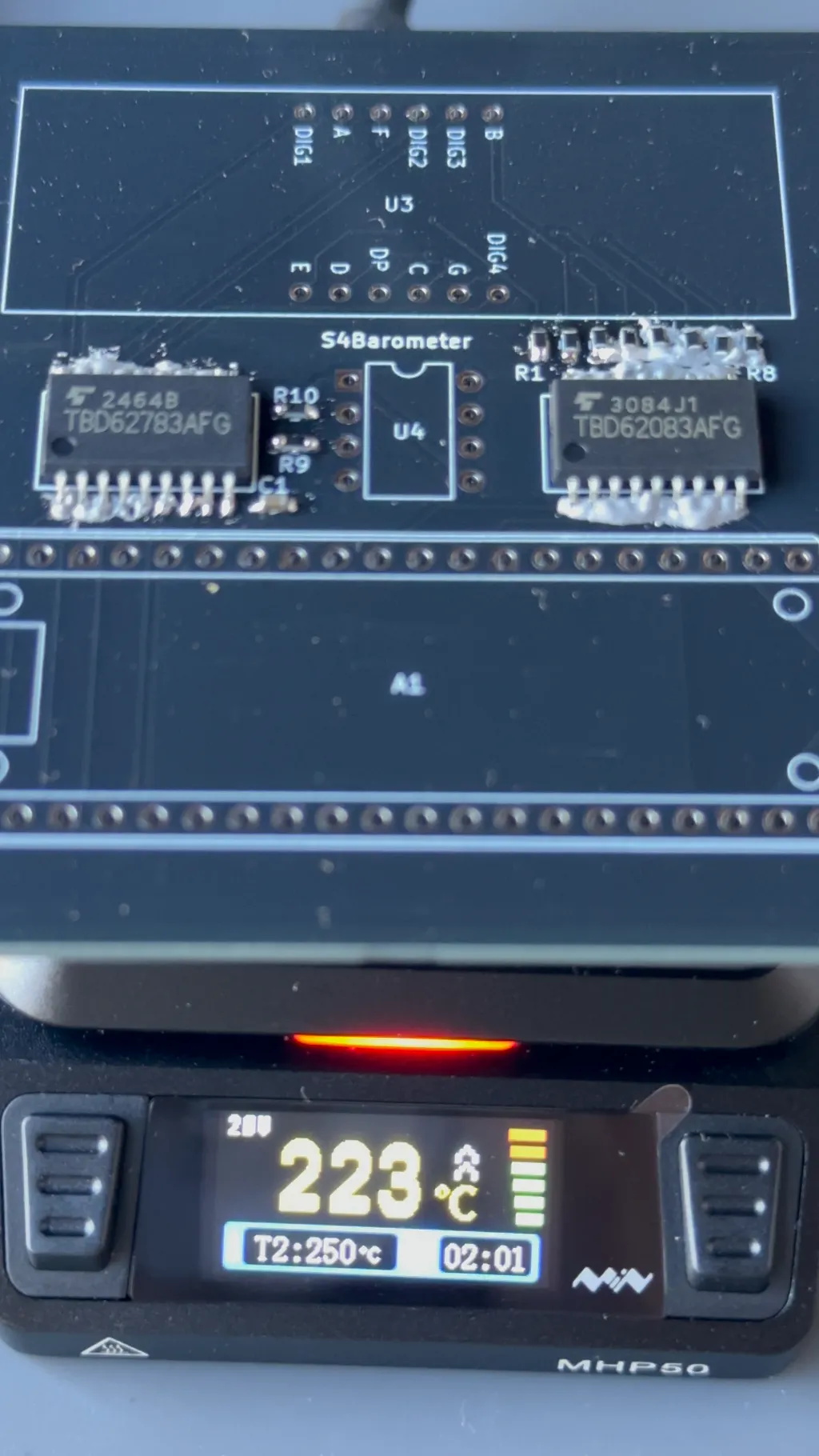

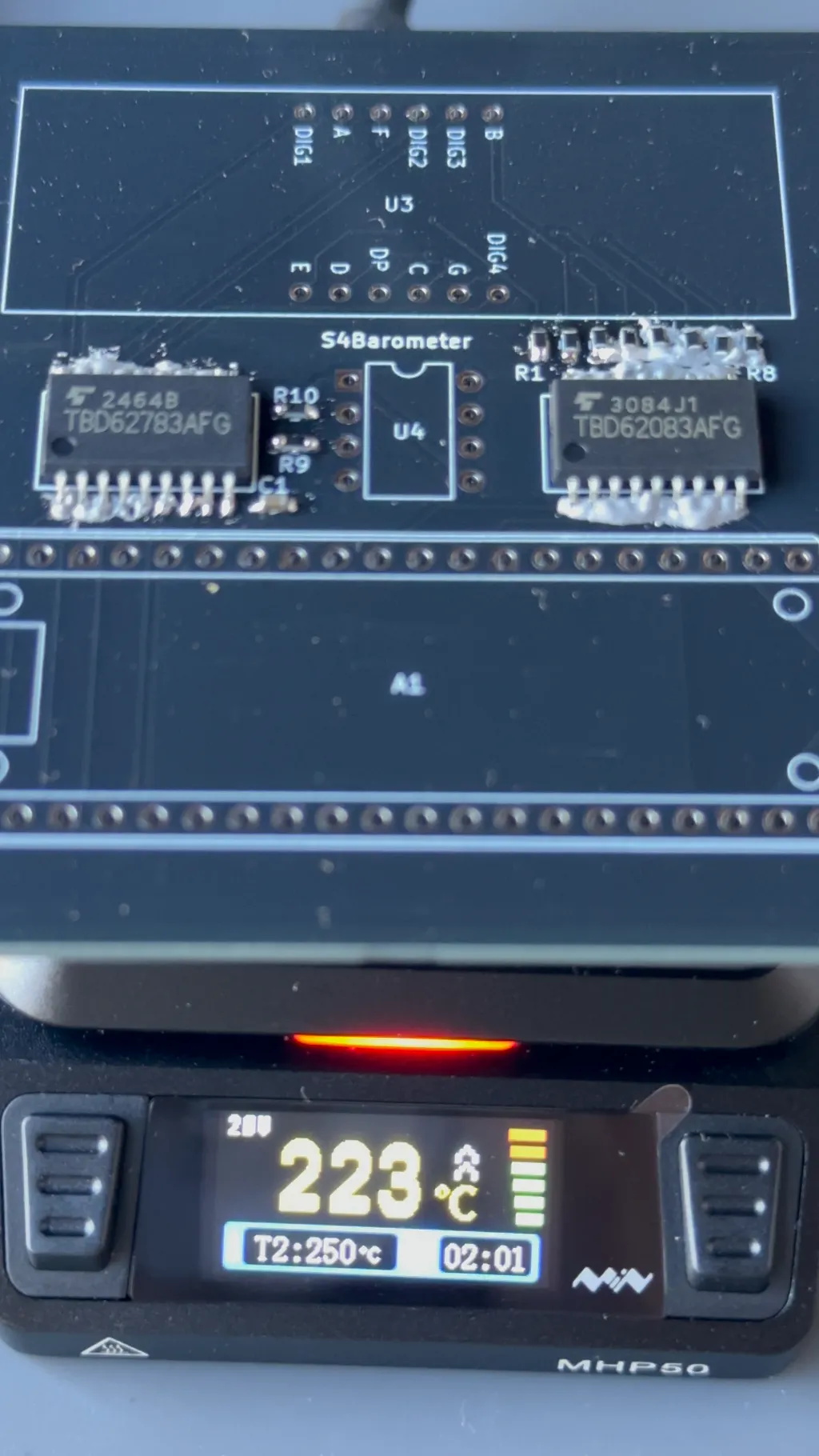

はんだペーストが溶ける様子は見ていて気持ちがいい(*´ェ`)

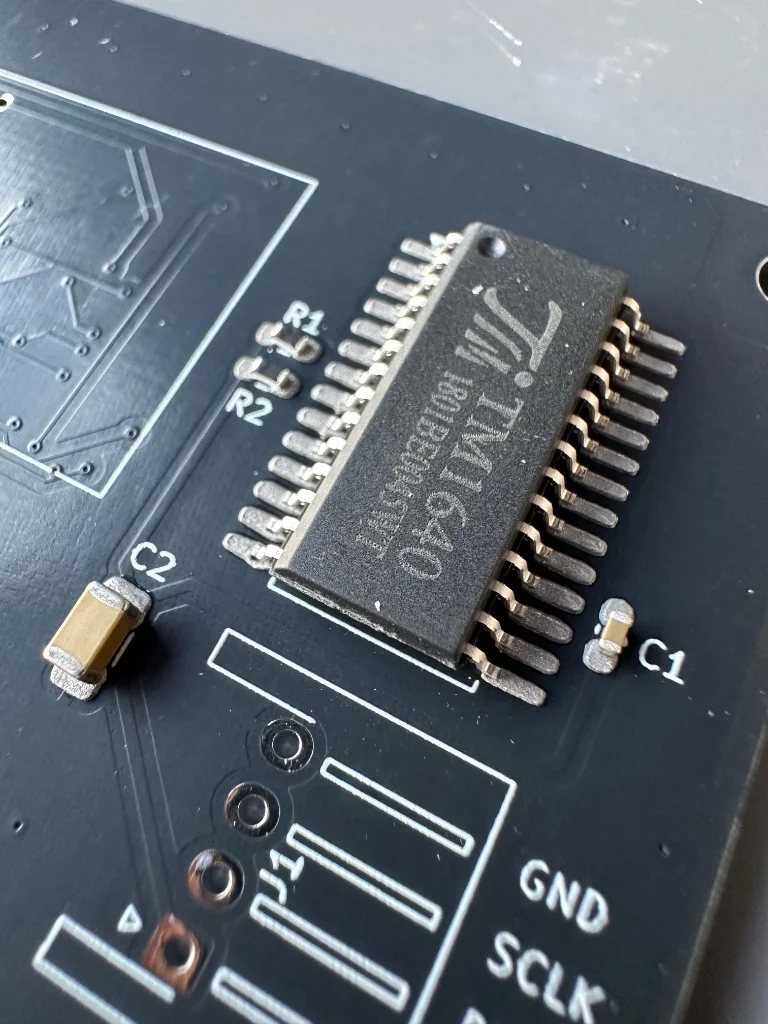

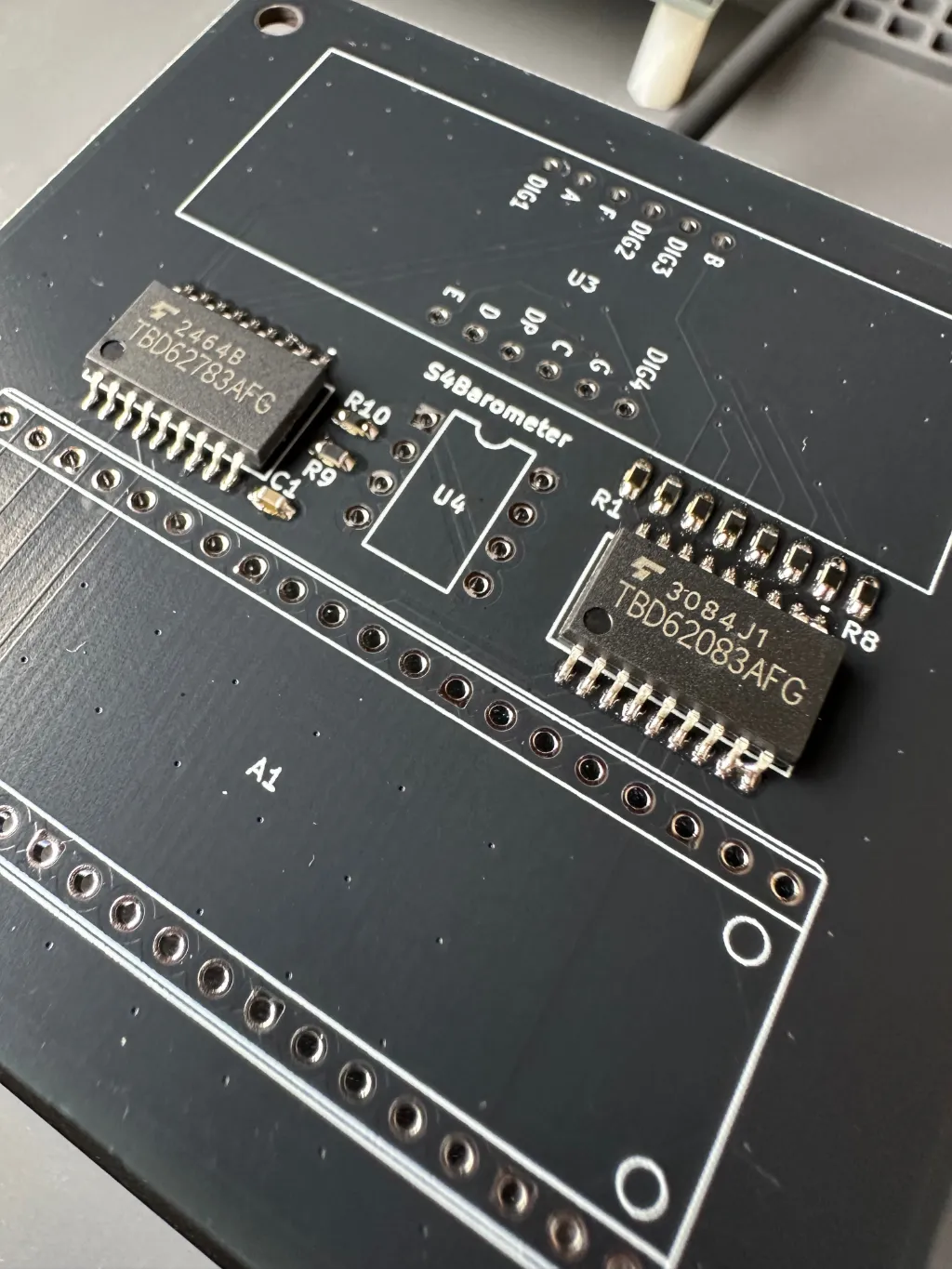

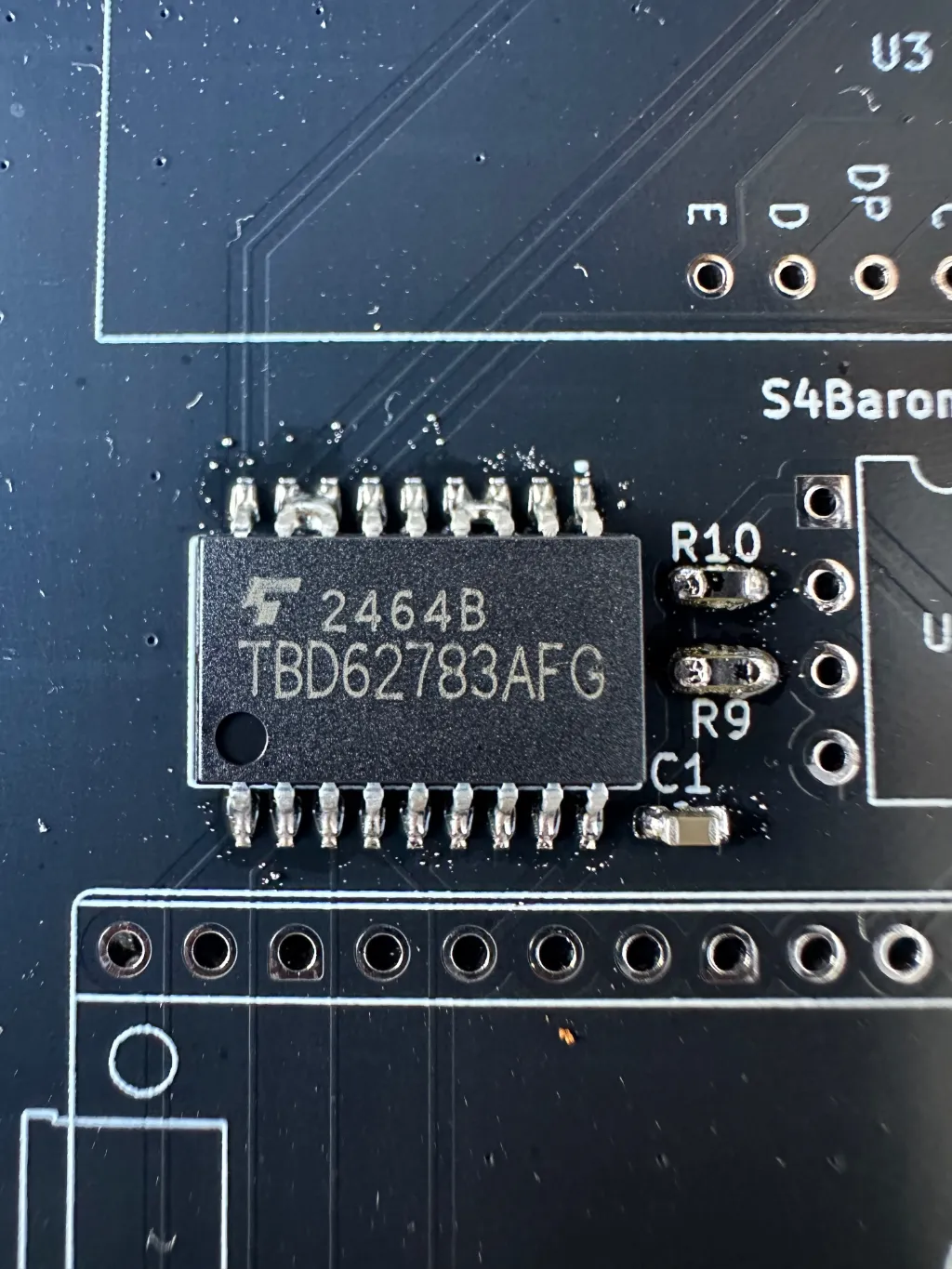

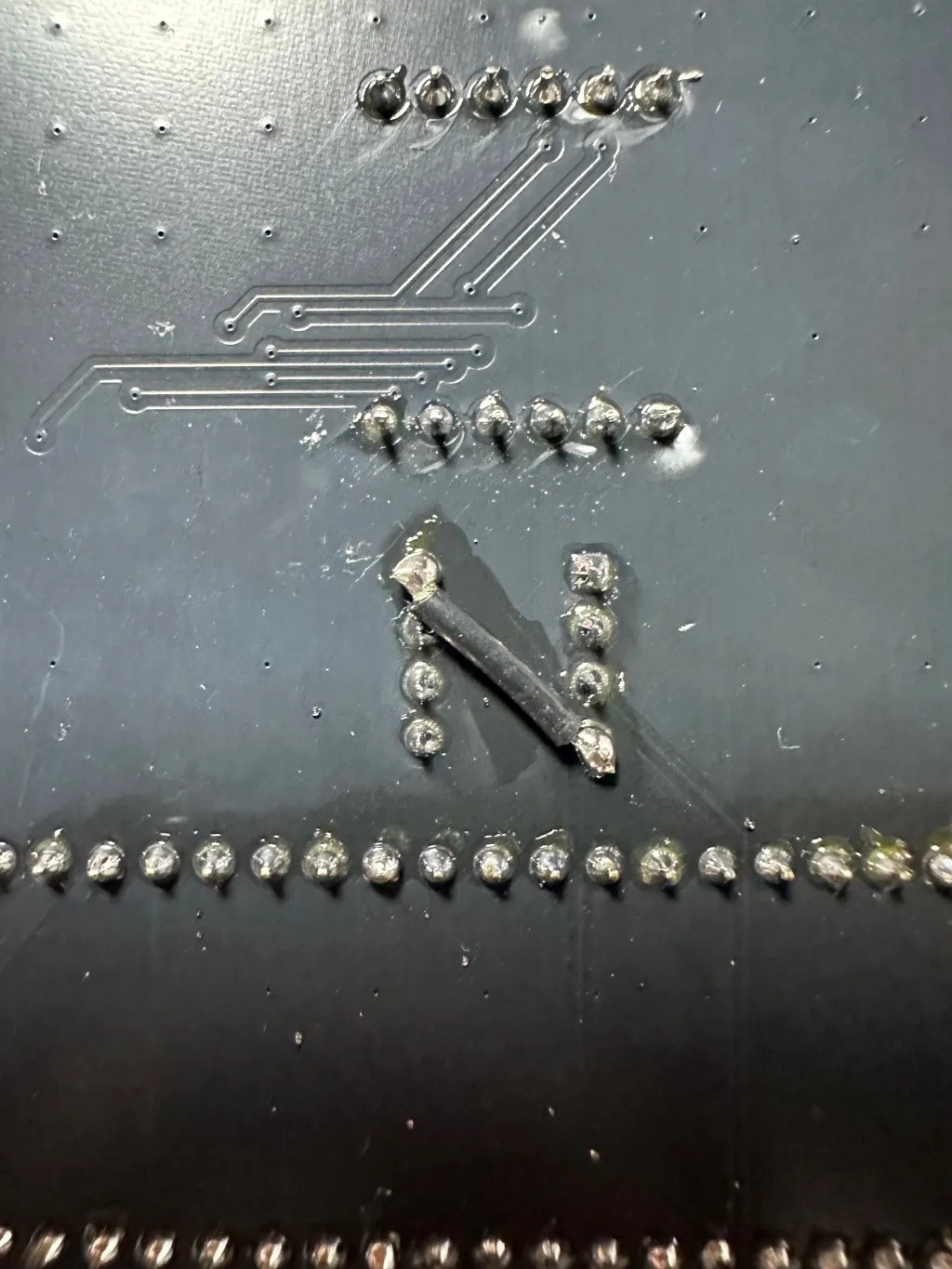

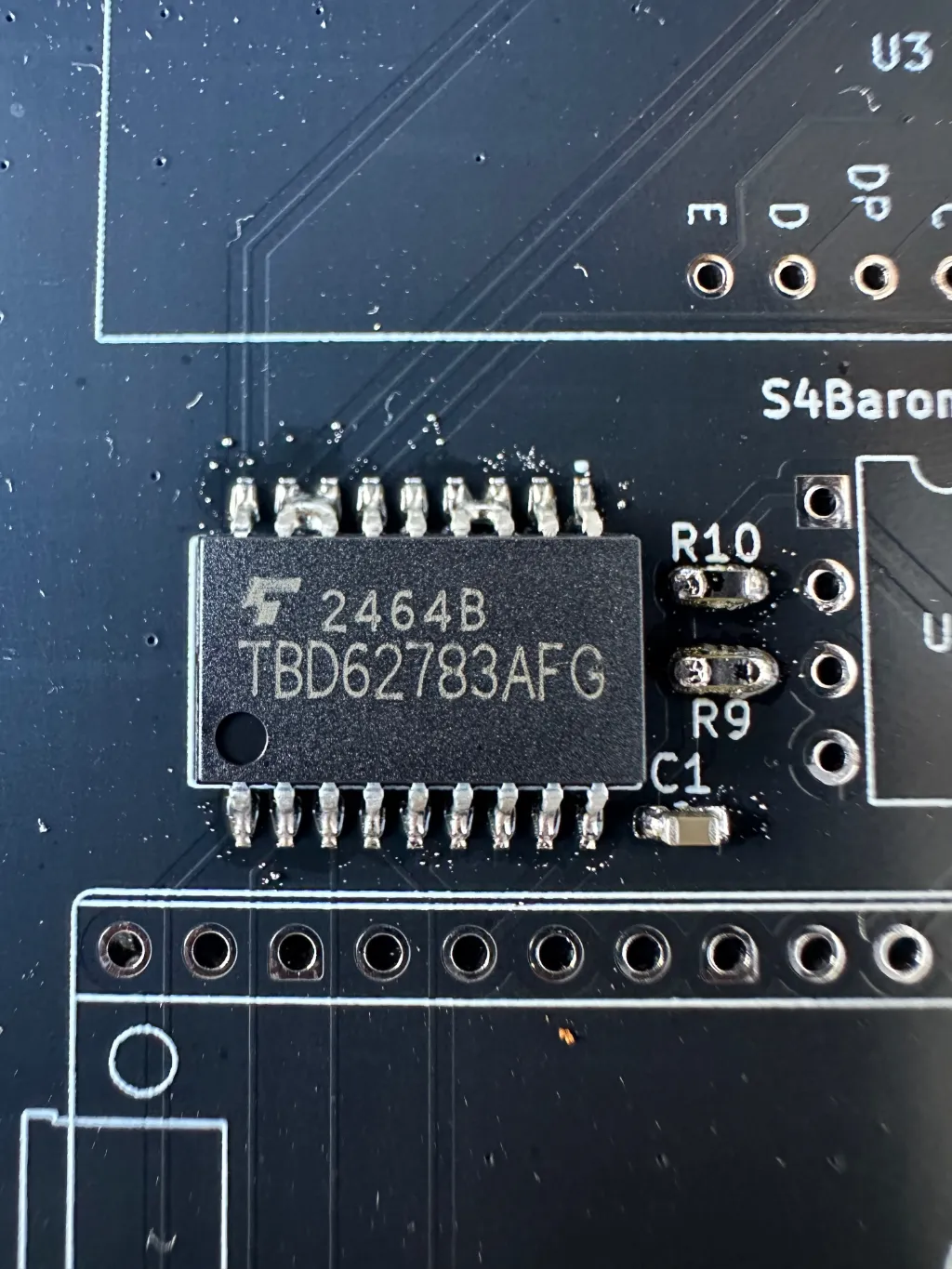

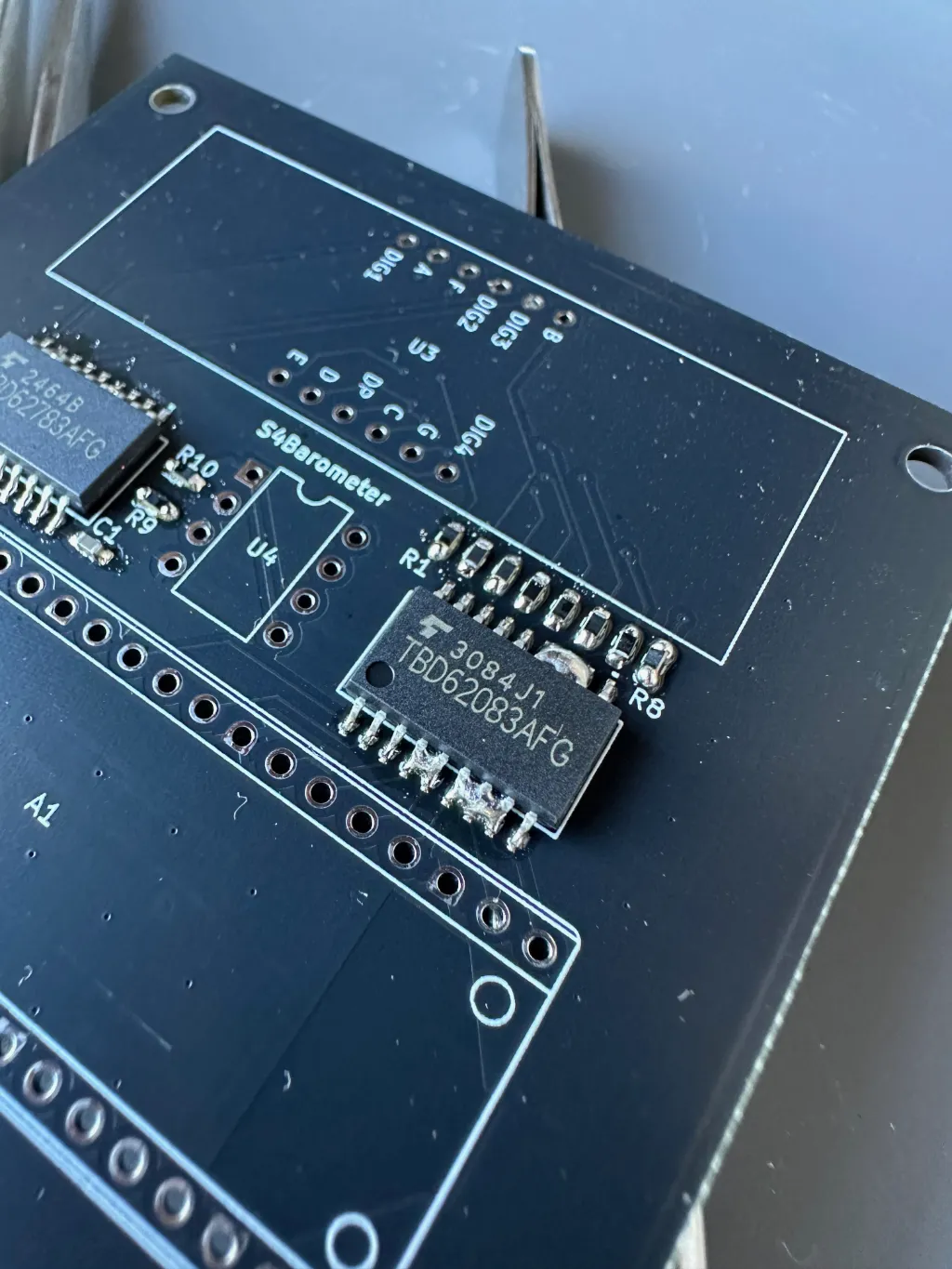

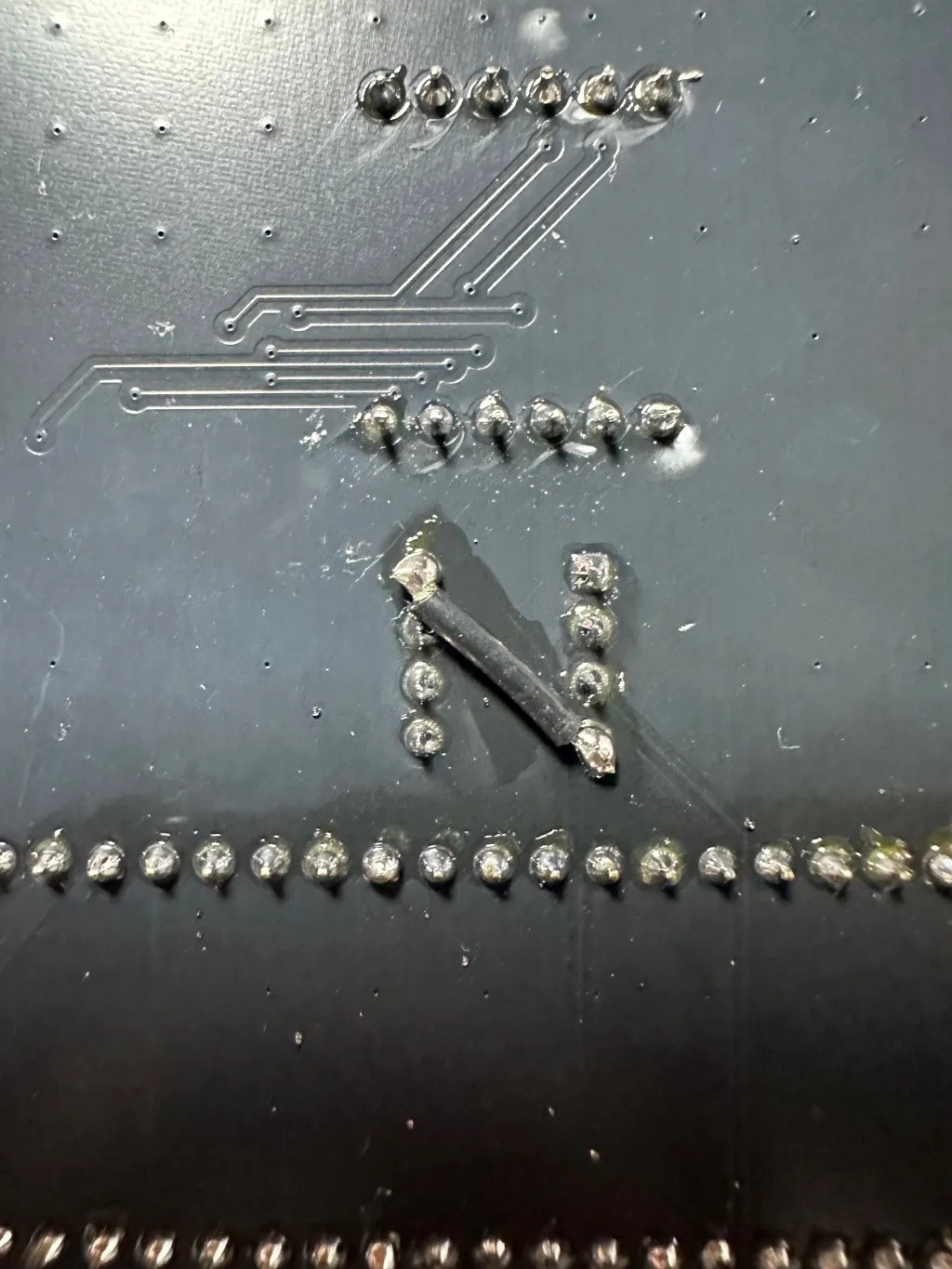

一つ目の基板、上手く行っているところもあれば・・・はんだの量が多いようで繋がってしまっているところも∑(*゚ェ゚*)

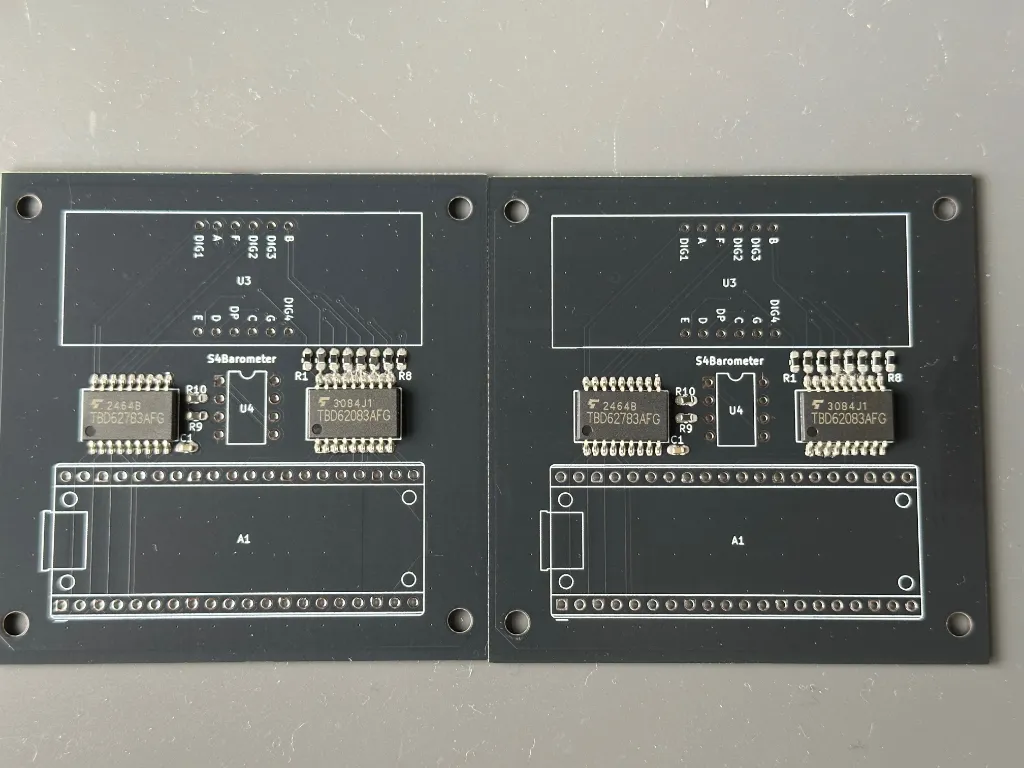

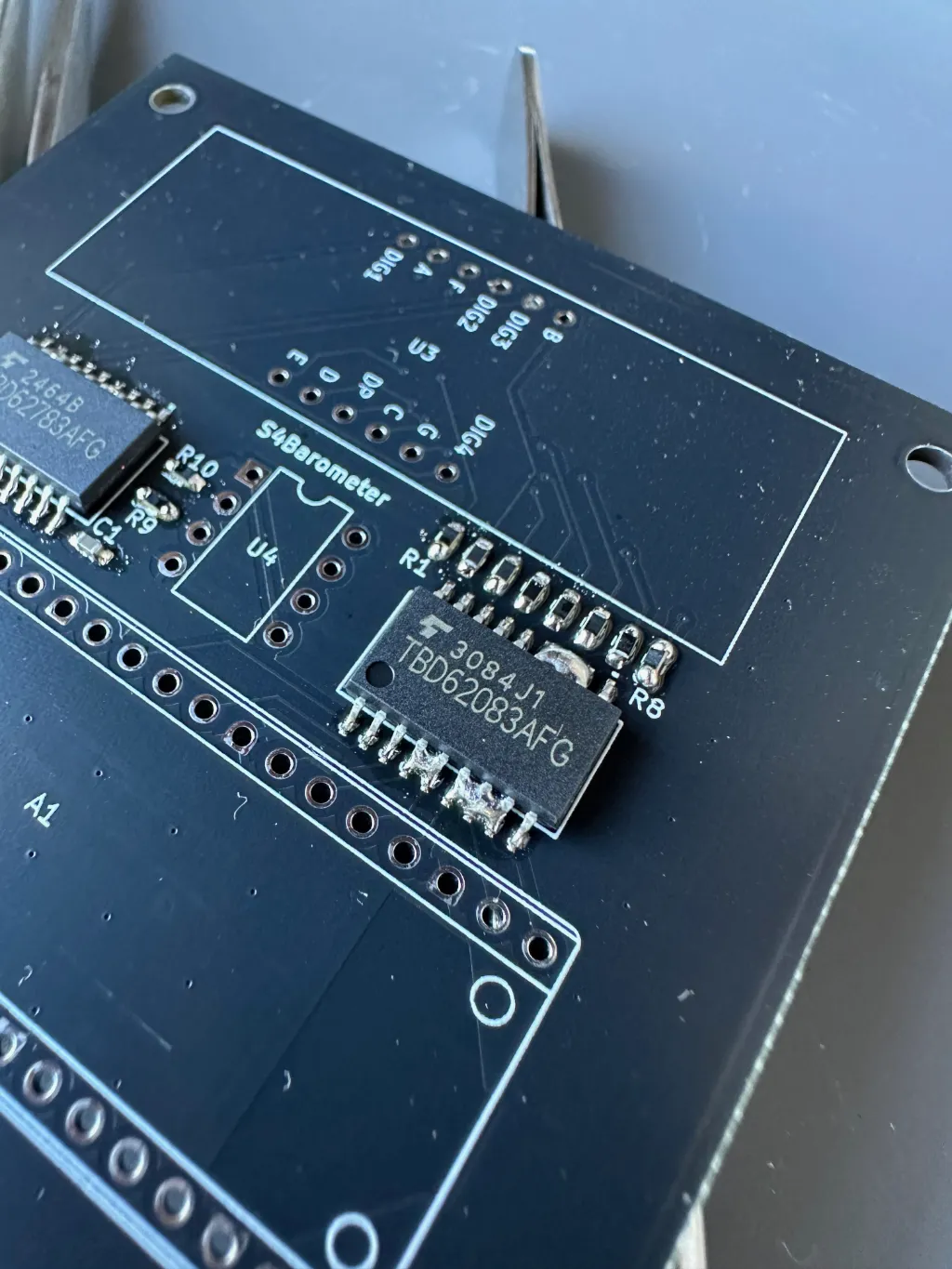

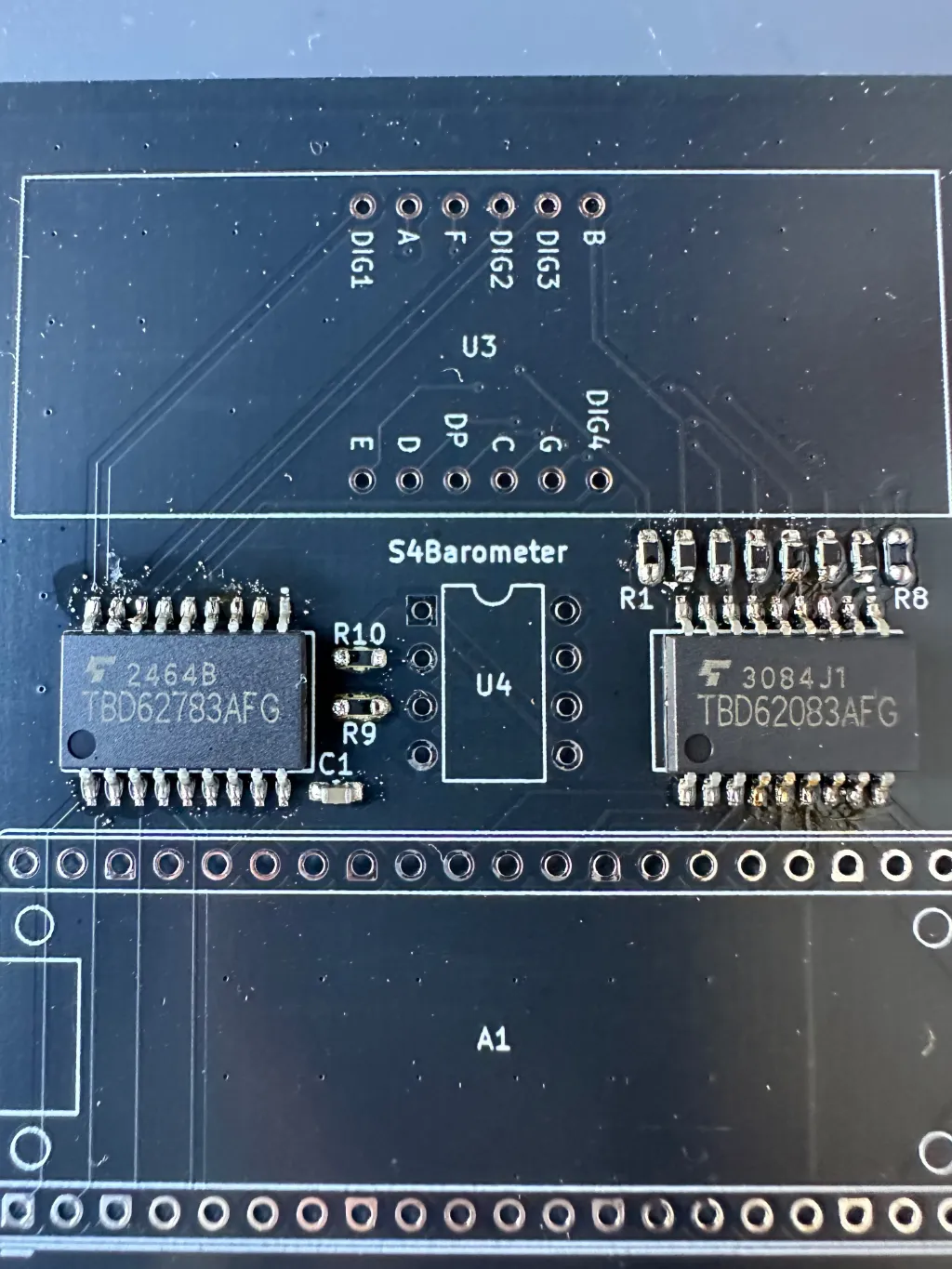

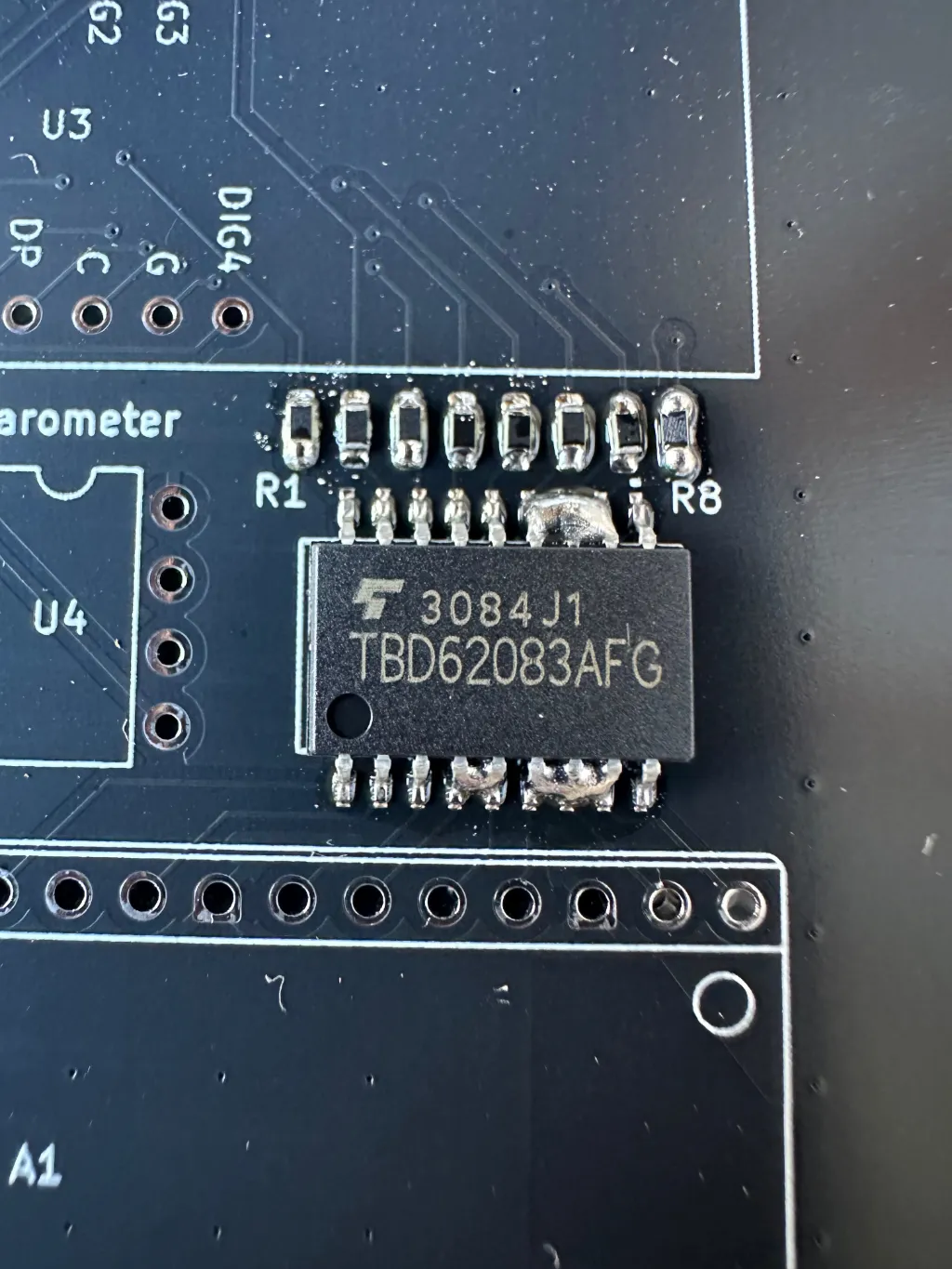

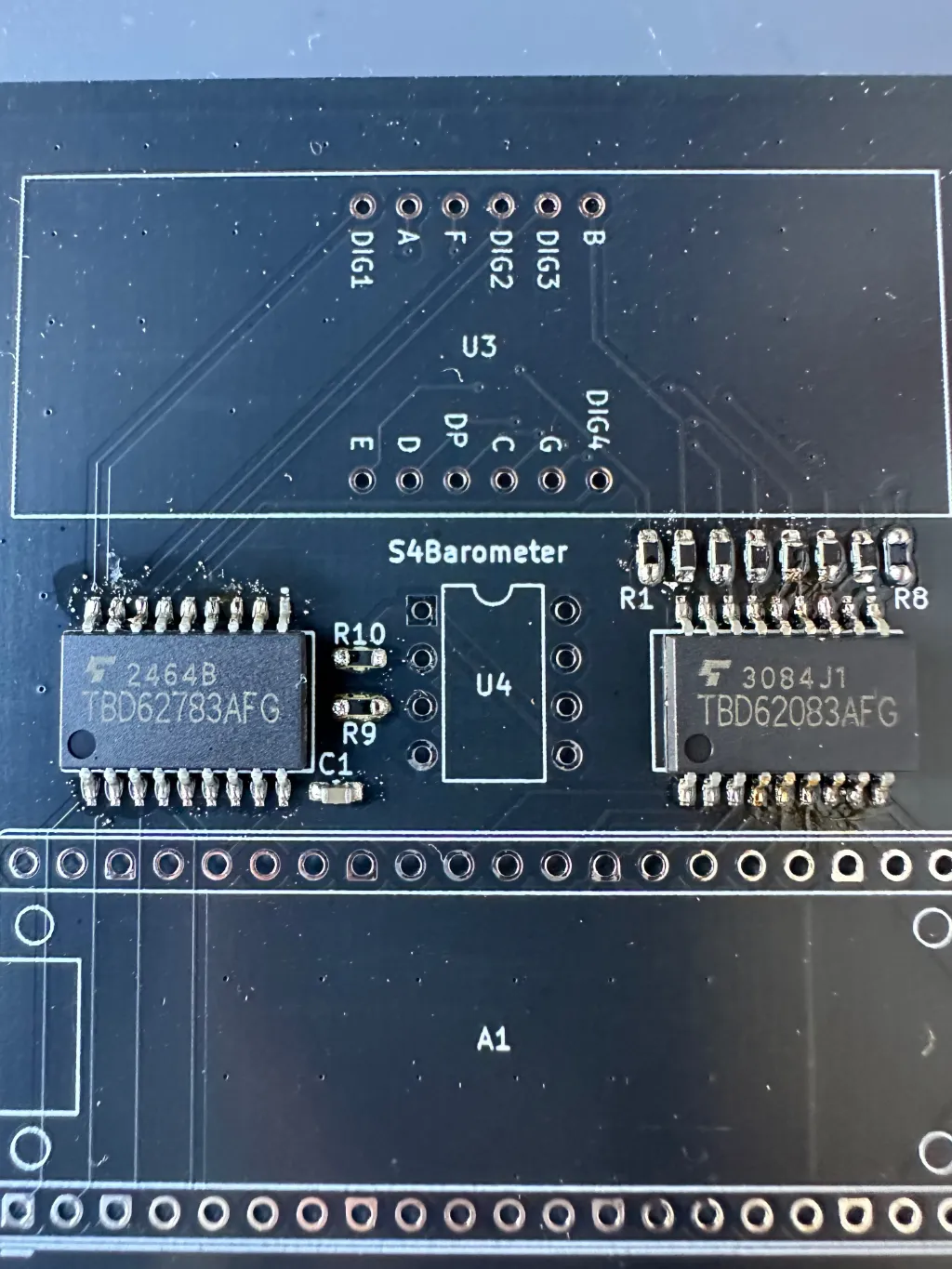

続いて二つ目の基板、一つ目の基板と比べてはんだの量を気持ち少なめにして・・・

SMD部品を載せて・・・

むぐぐ、一つ目の基板の時より残念な感じになっている・・・

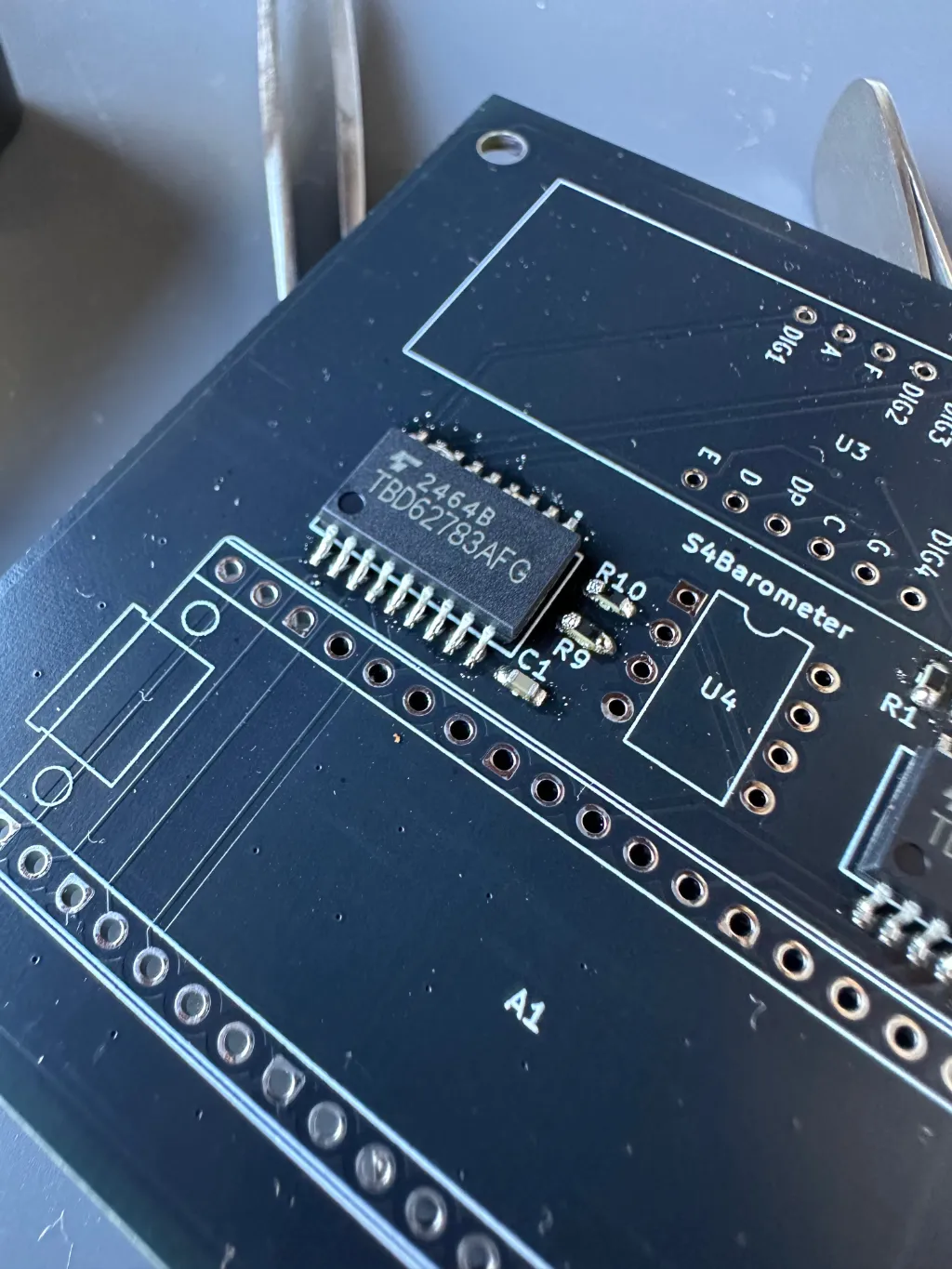

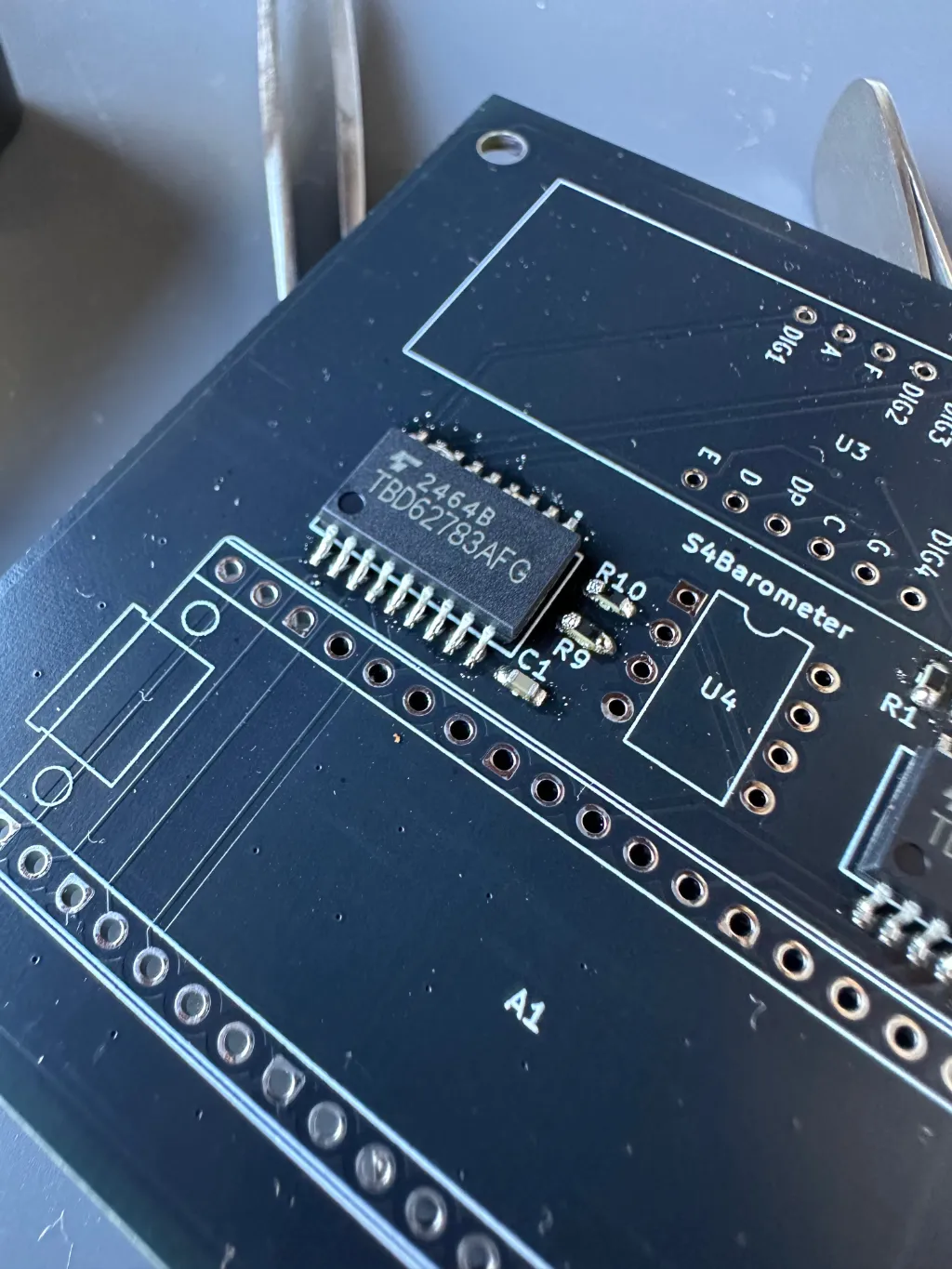

はんだが多いところははんだ吸取り線で取り除く(*´ェ`)

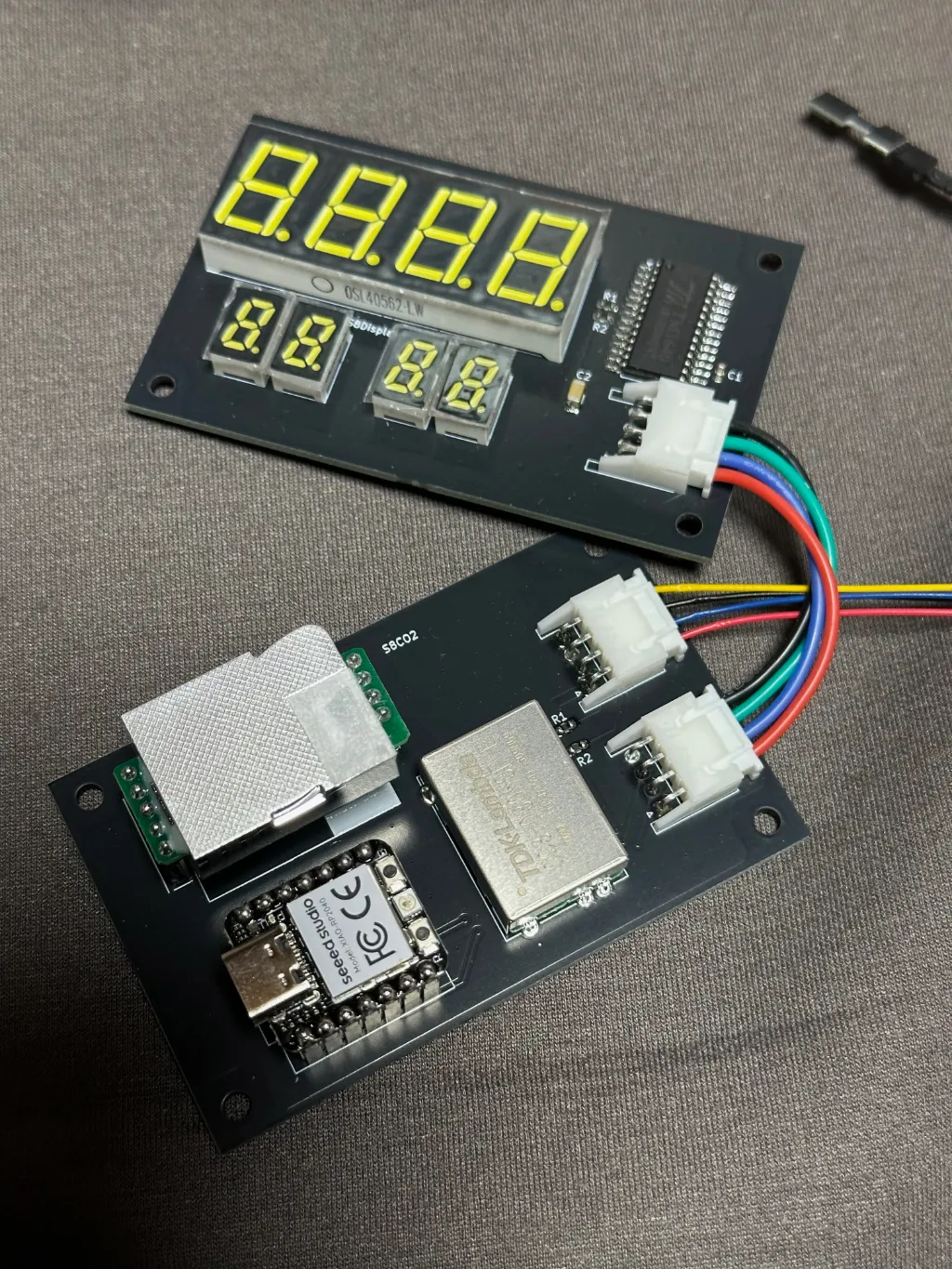

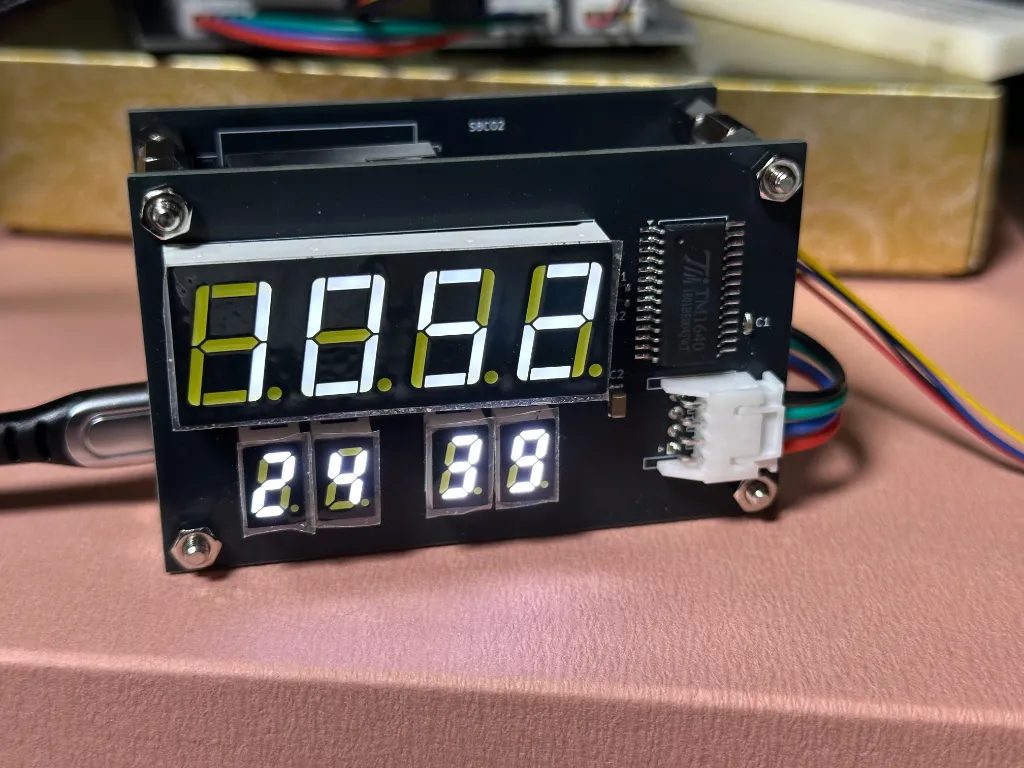

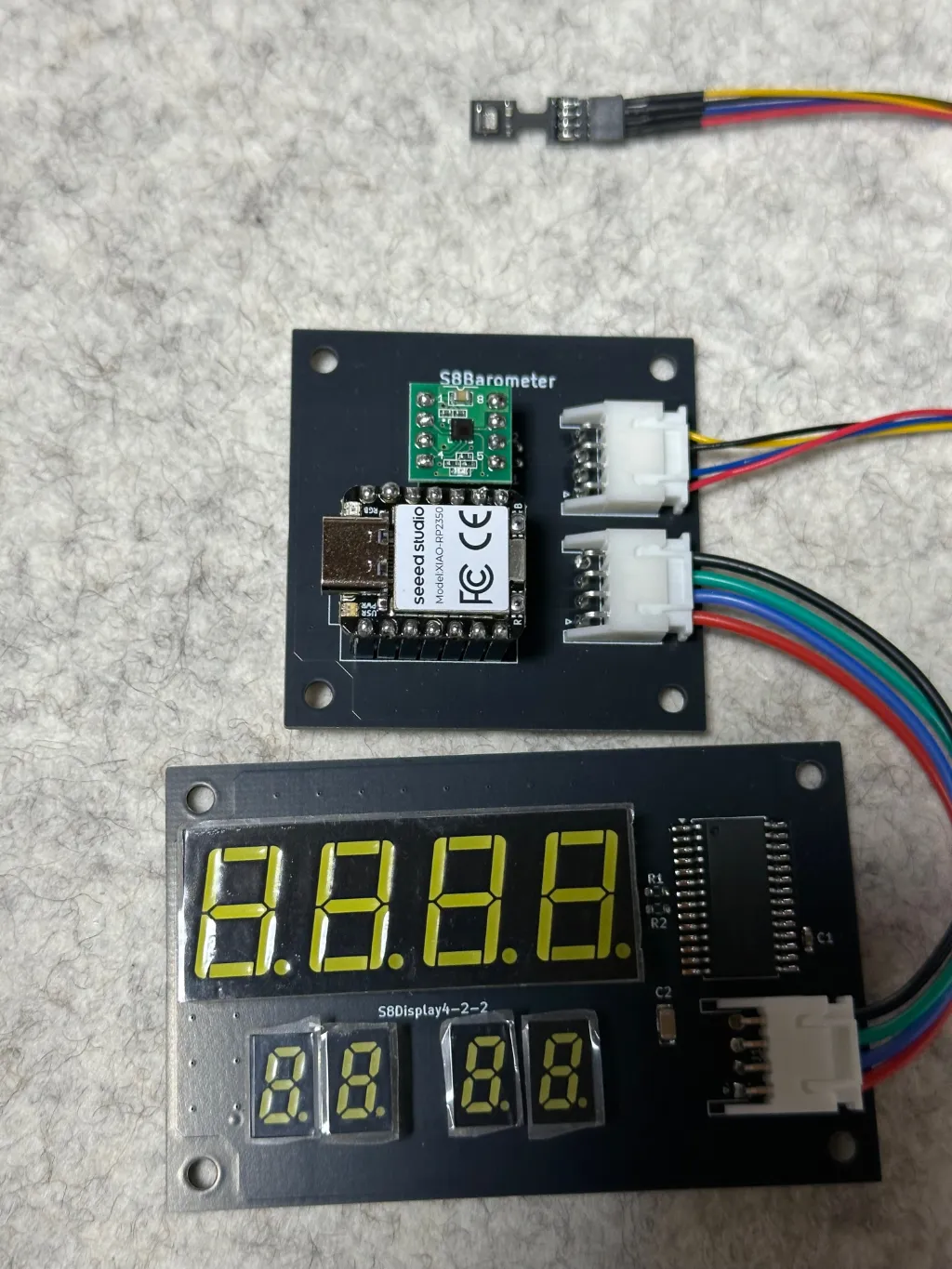

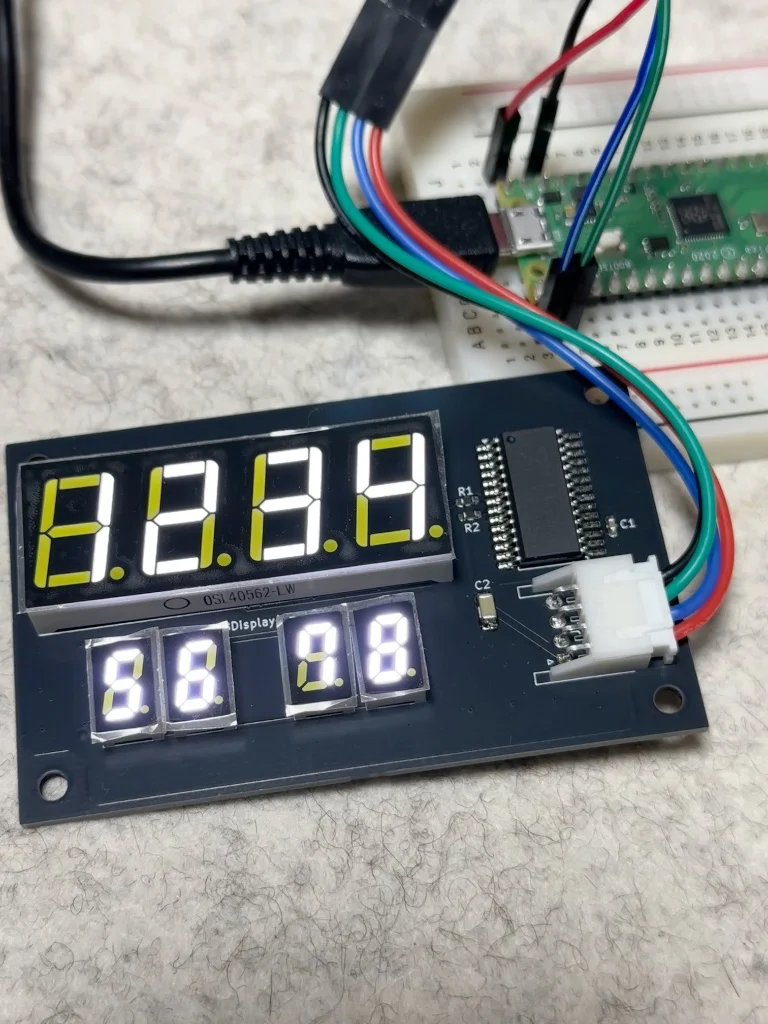

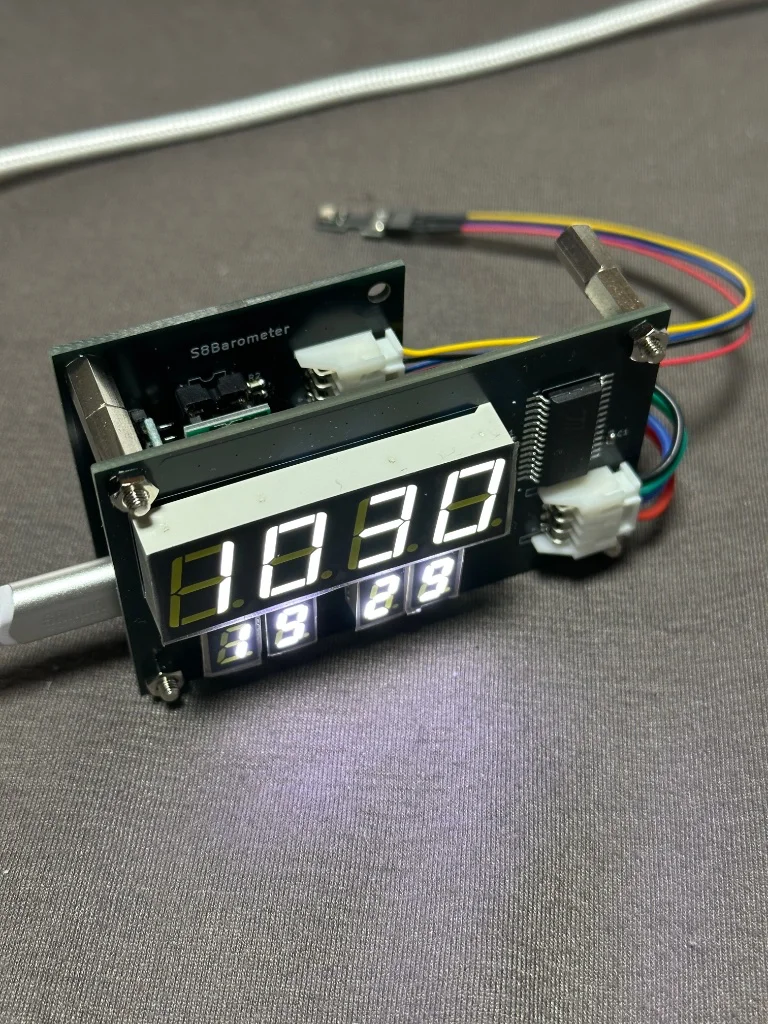

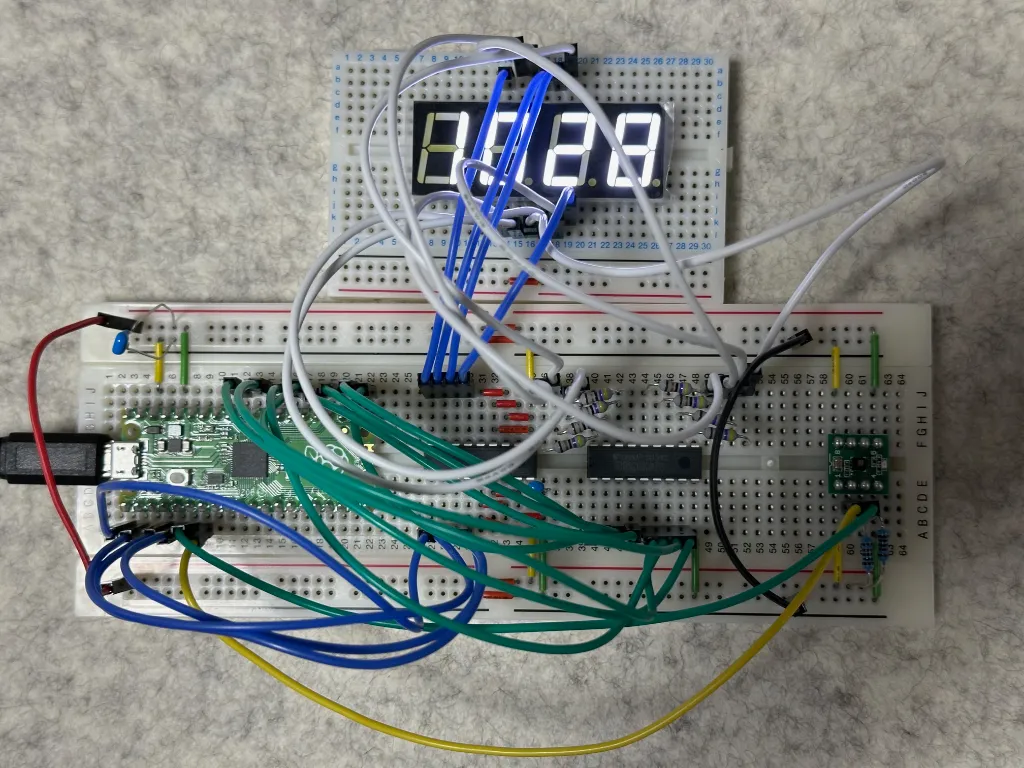

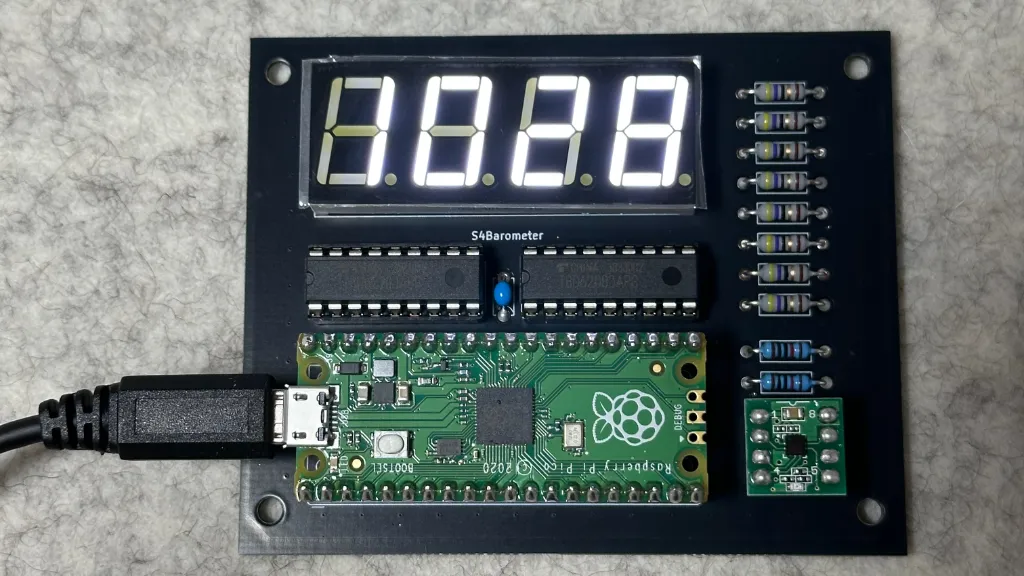

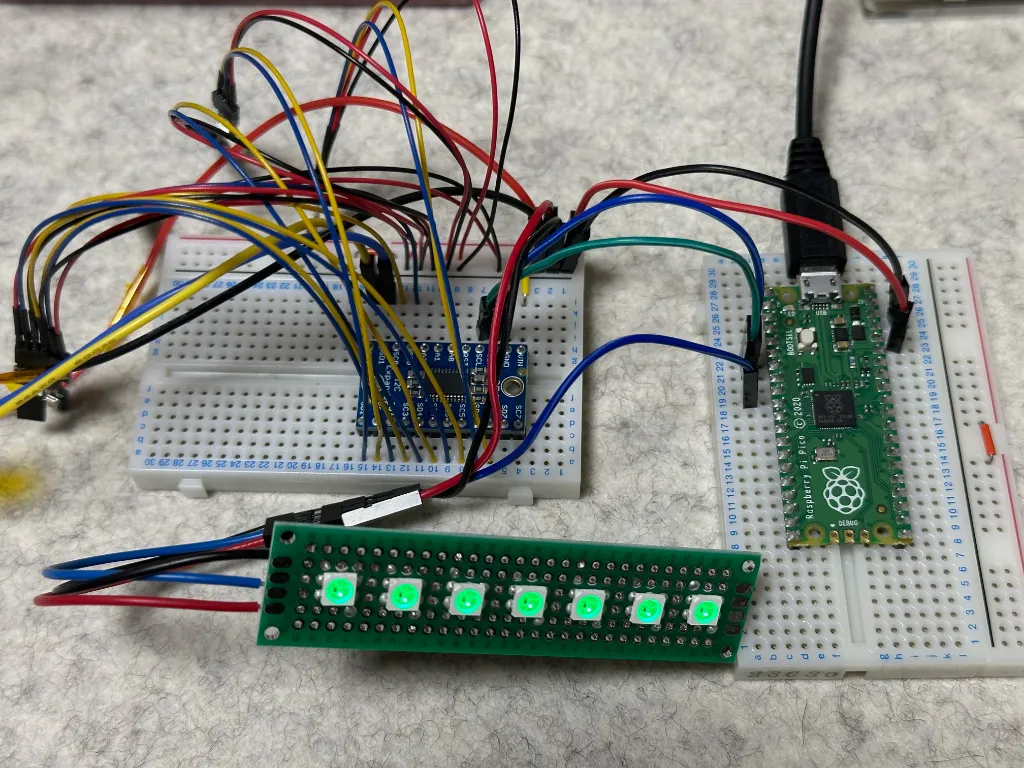

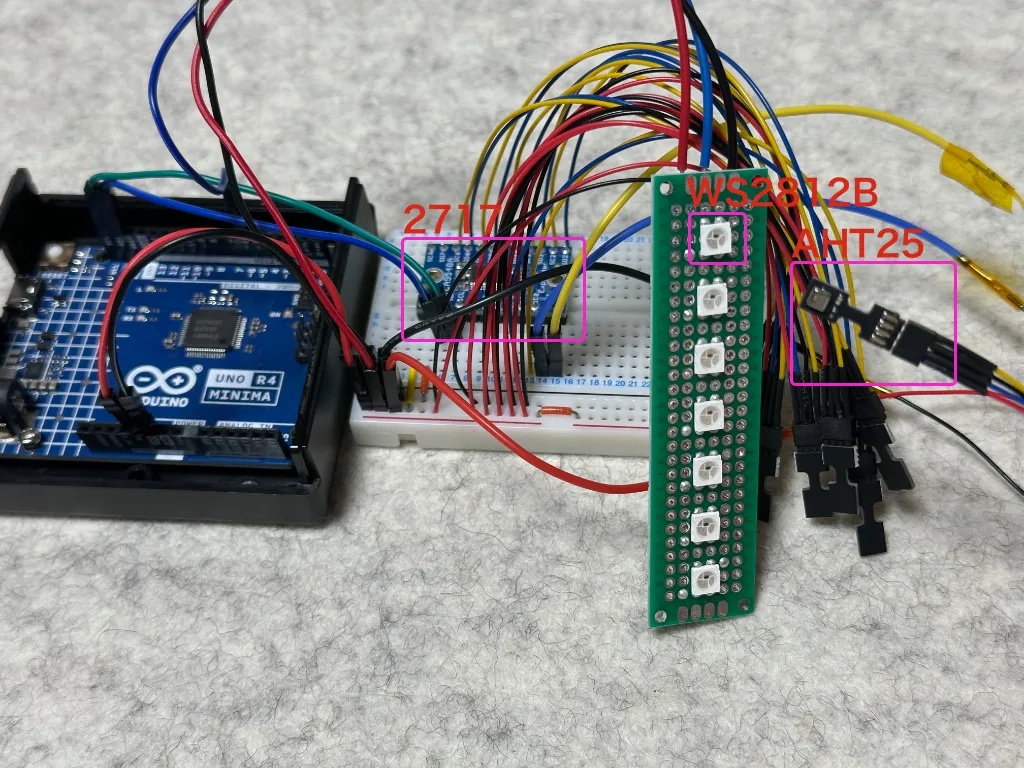

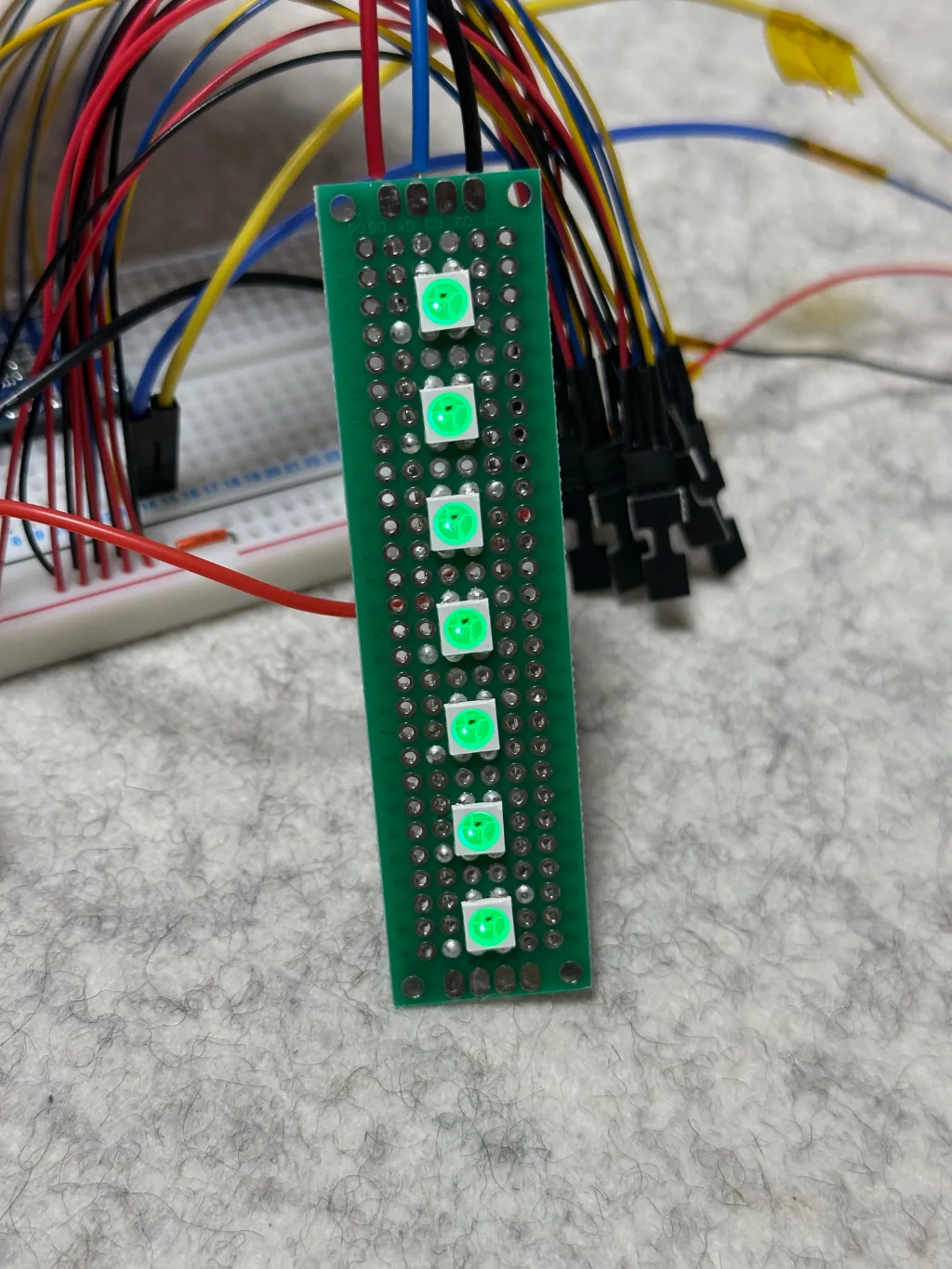

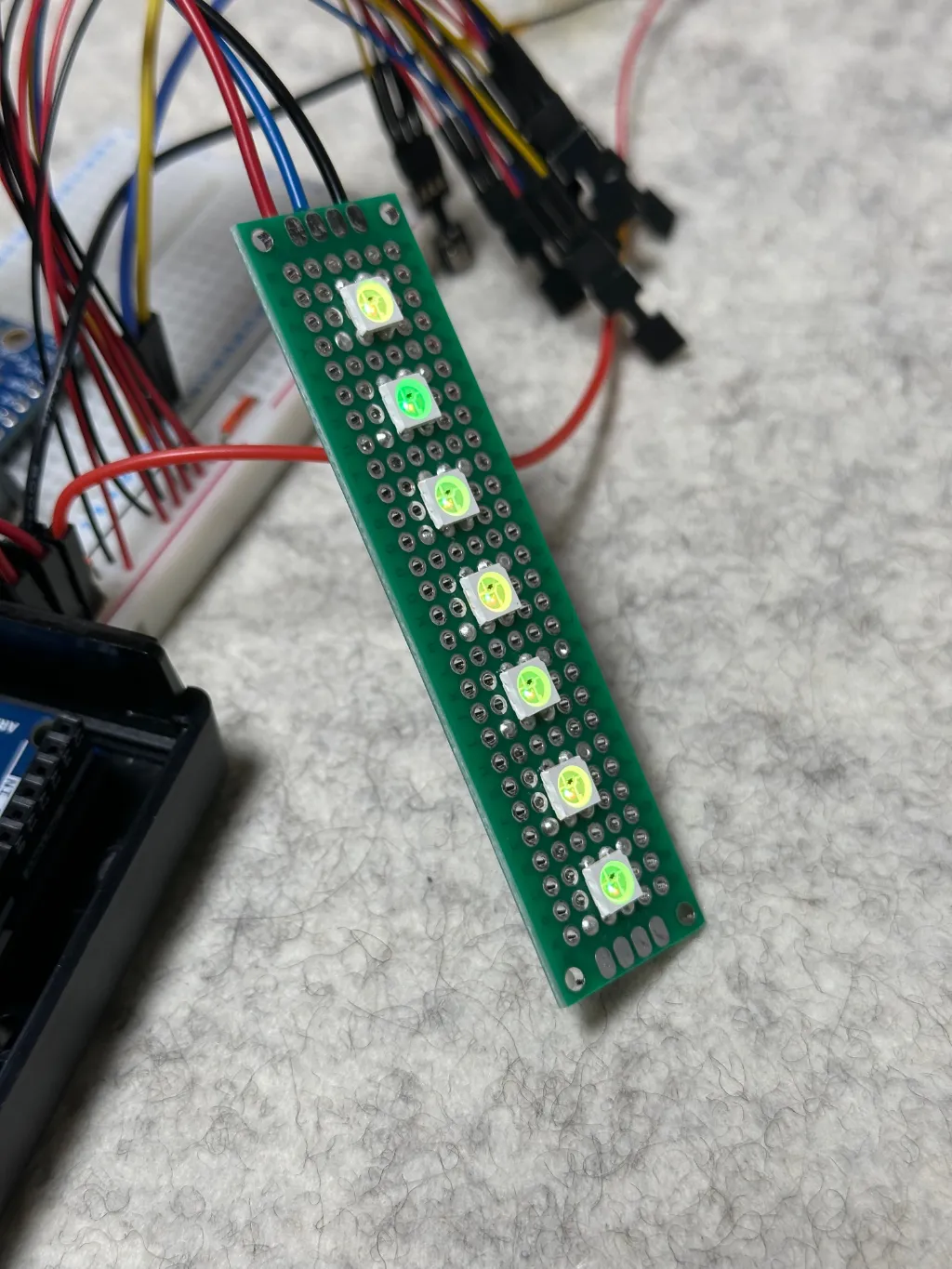

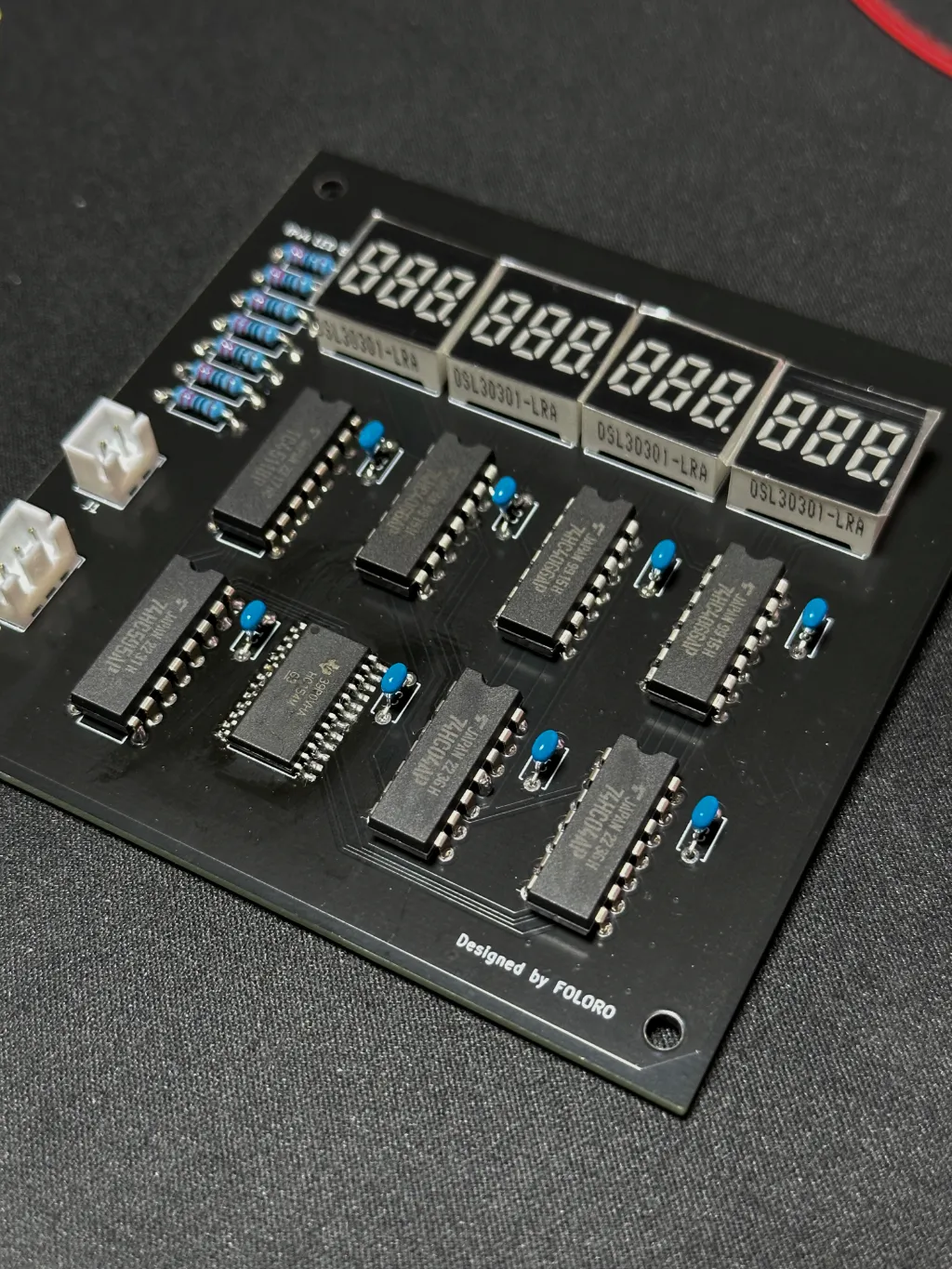

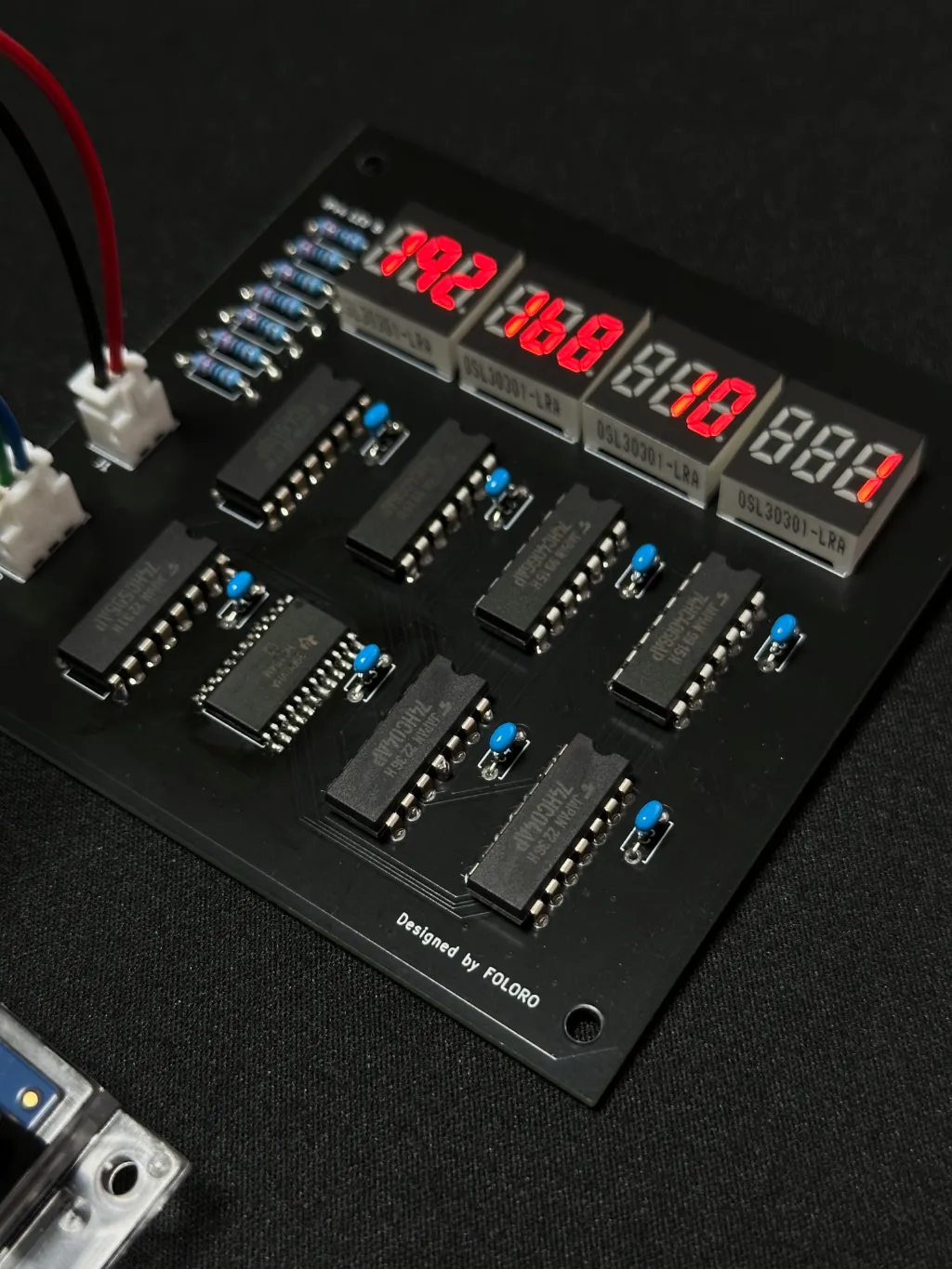

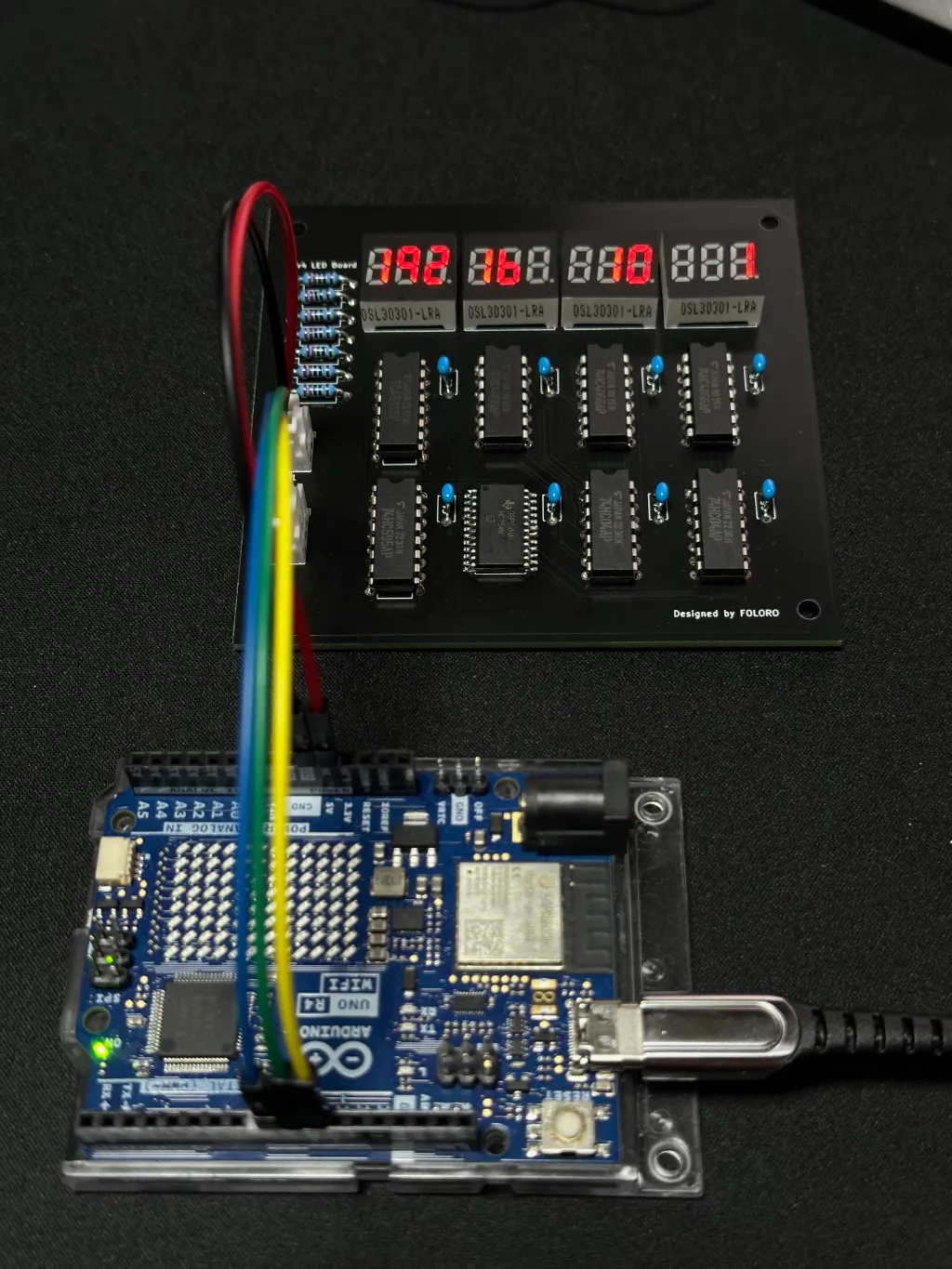

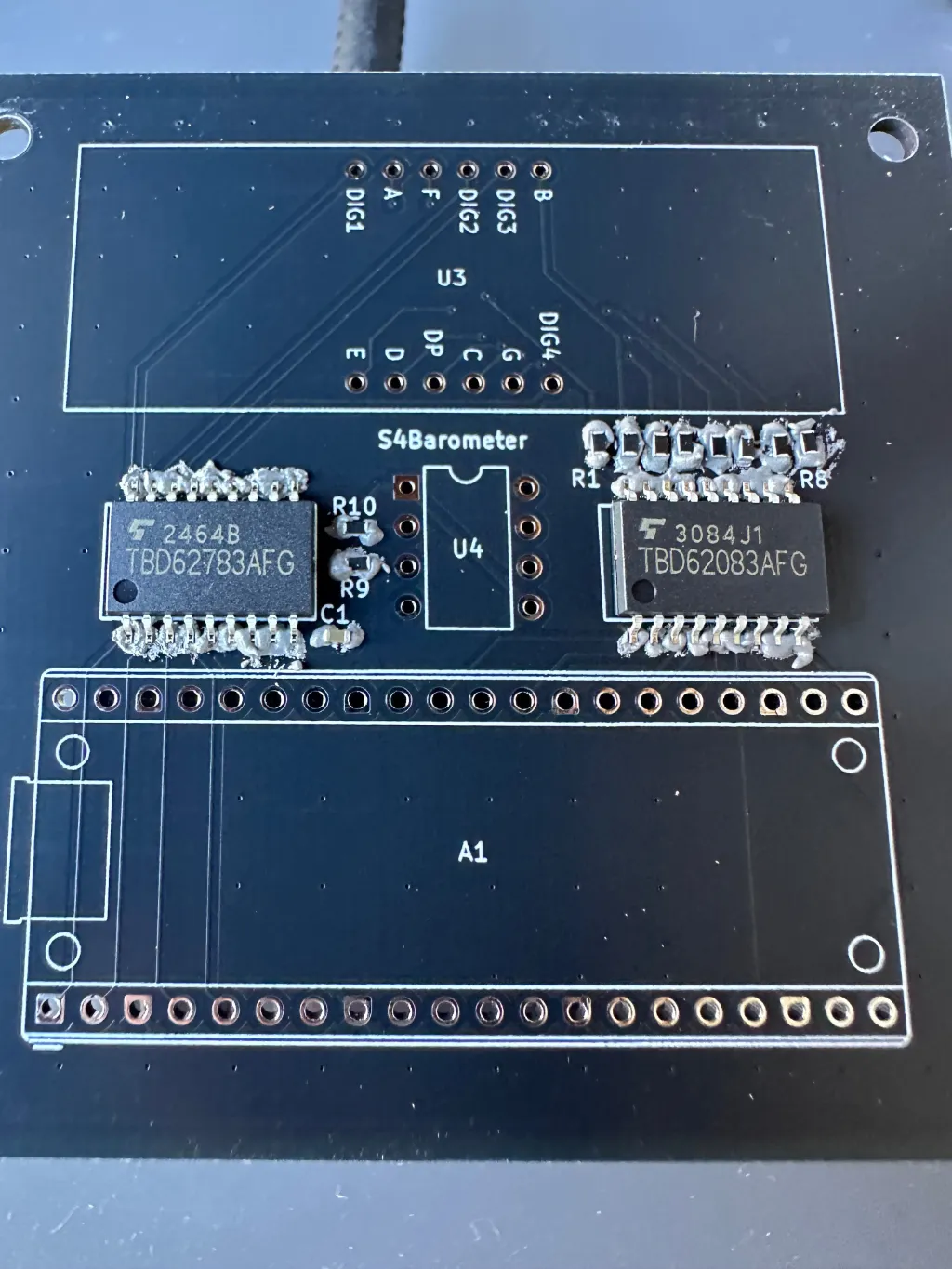

7セグメントLED と Raspberry Pi Pico、気圧センサーを取り付けて動作確認をしてみる(*゚ェ゚*)

あらら、7セグメントLEDは点灯しているけれど気圧センサーの値が取得できていない?∑(*゚ェ゚*)

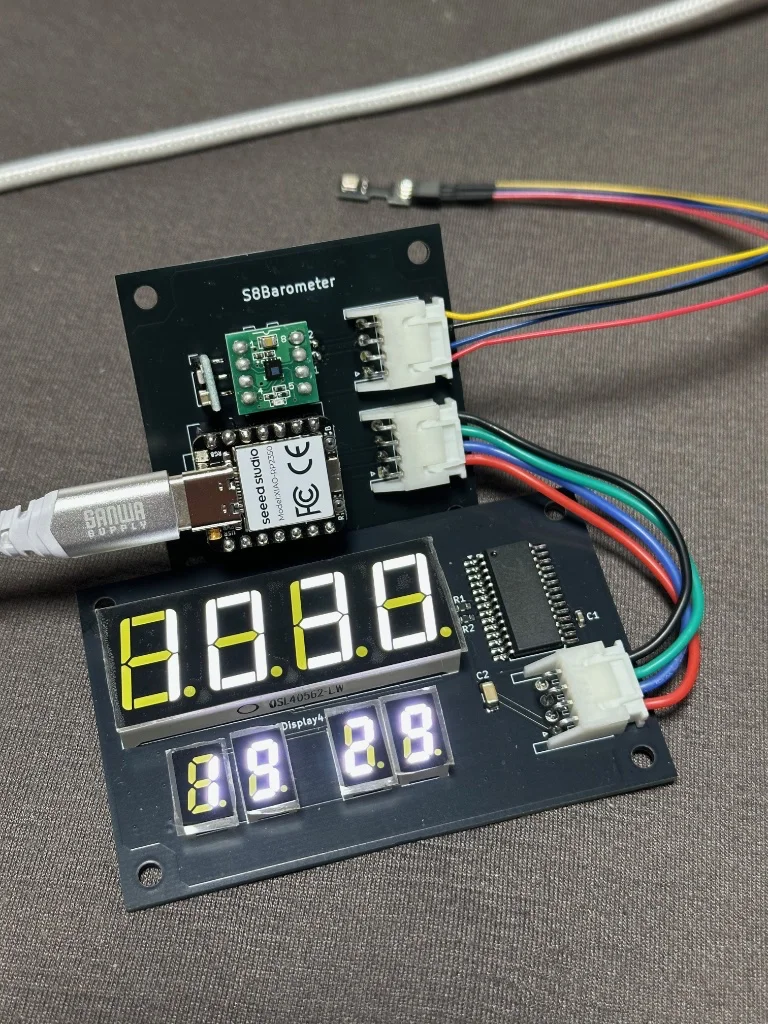

二つ目も確認してみるとこちらは点灯すらしていない・・・(*´ェ`)

調べてみよう・・・

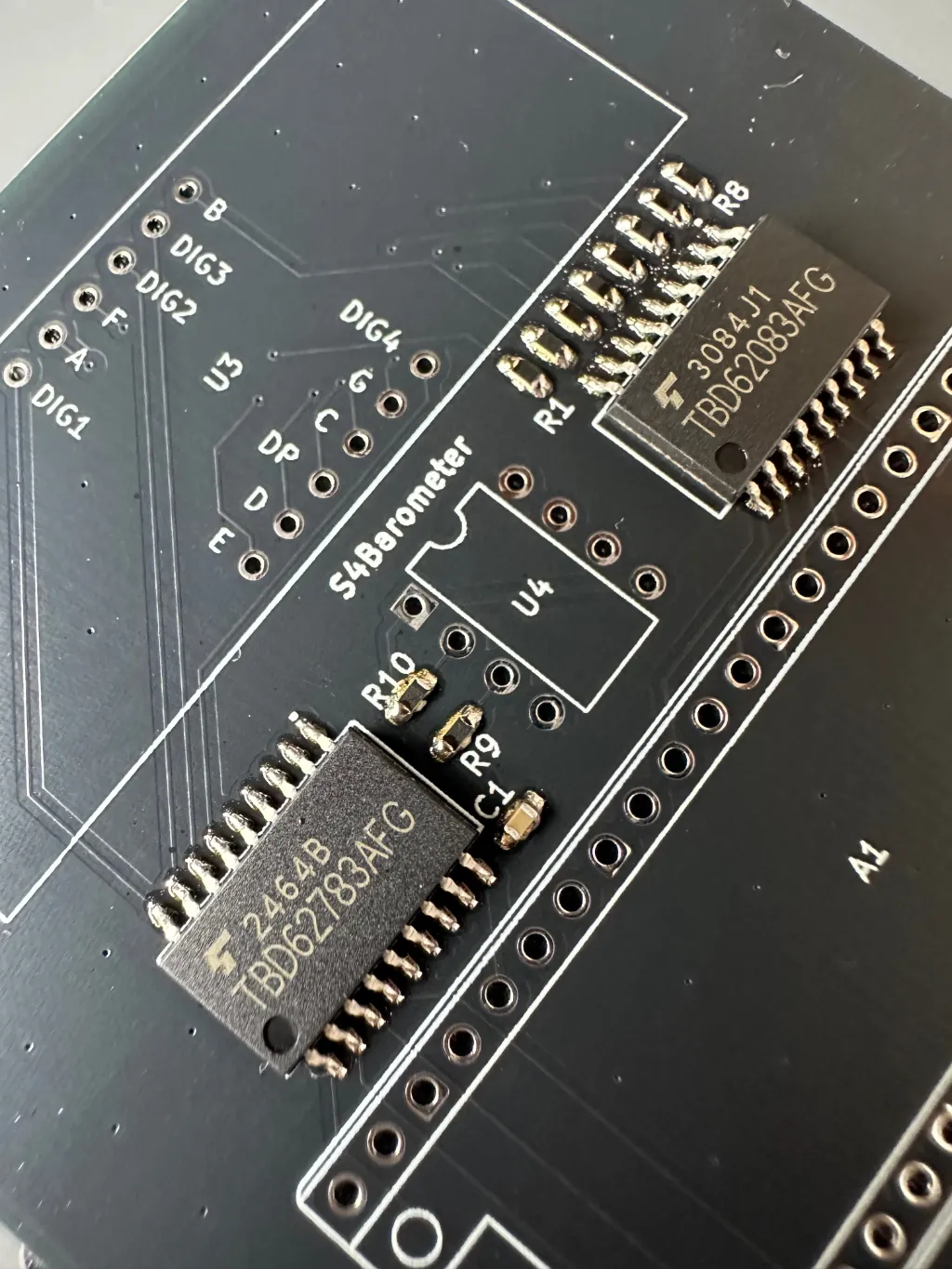

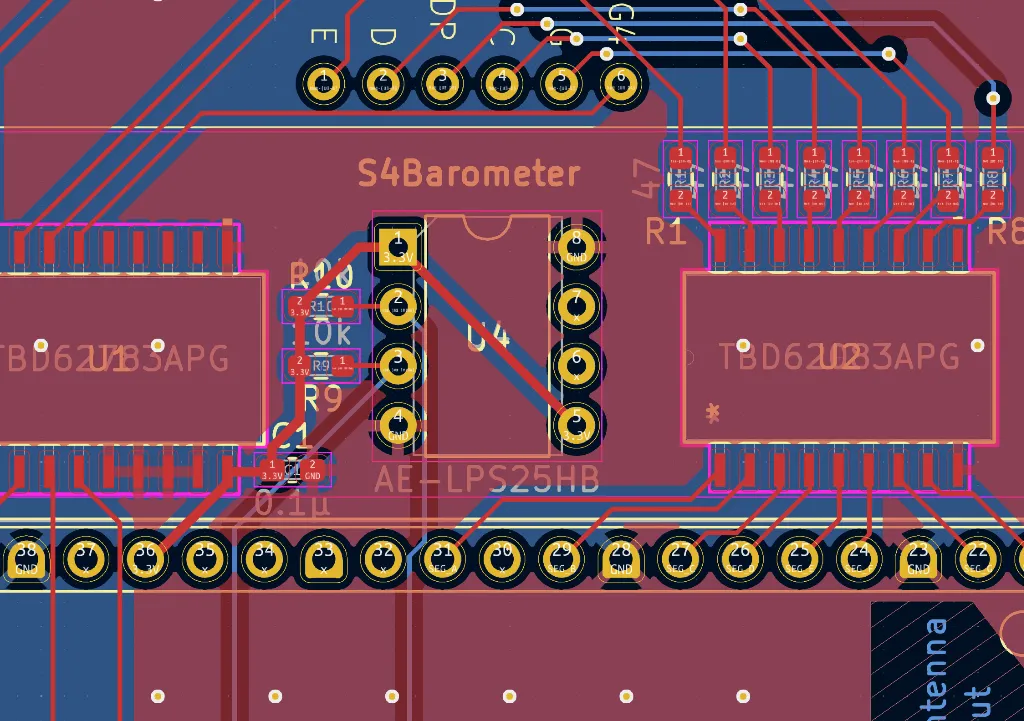

一つ目の基板、症状としてはディスプレイに0000は表示される。

センサーと通信できていない、もしくは値が取得できていない。

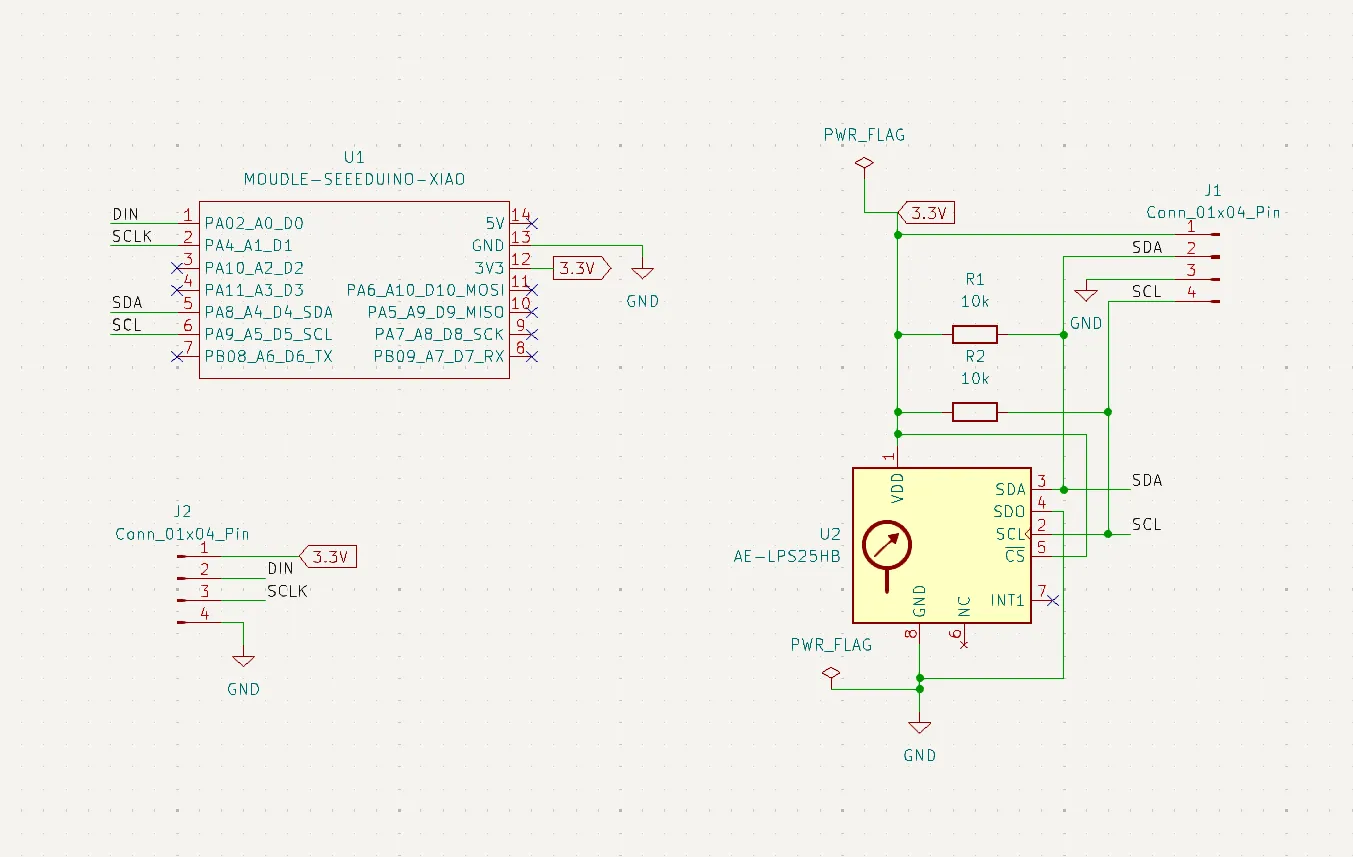

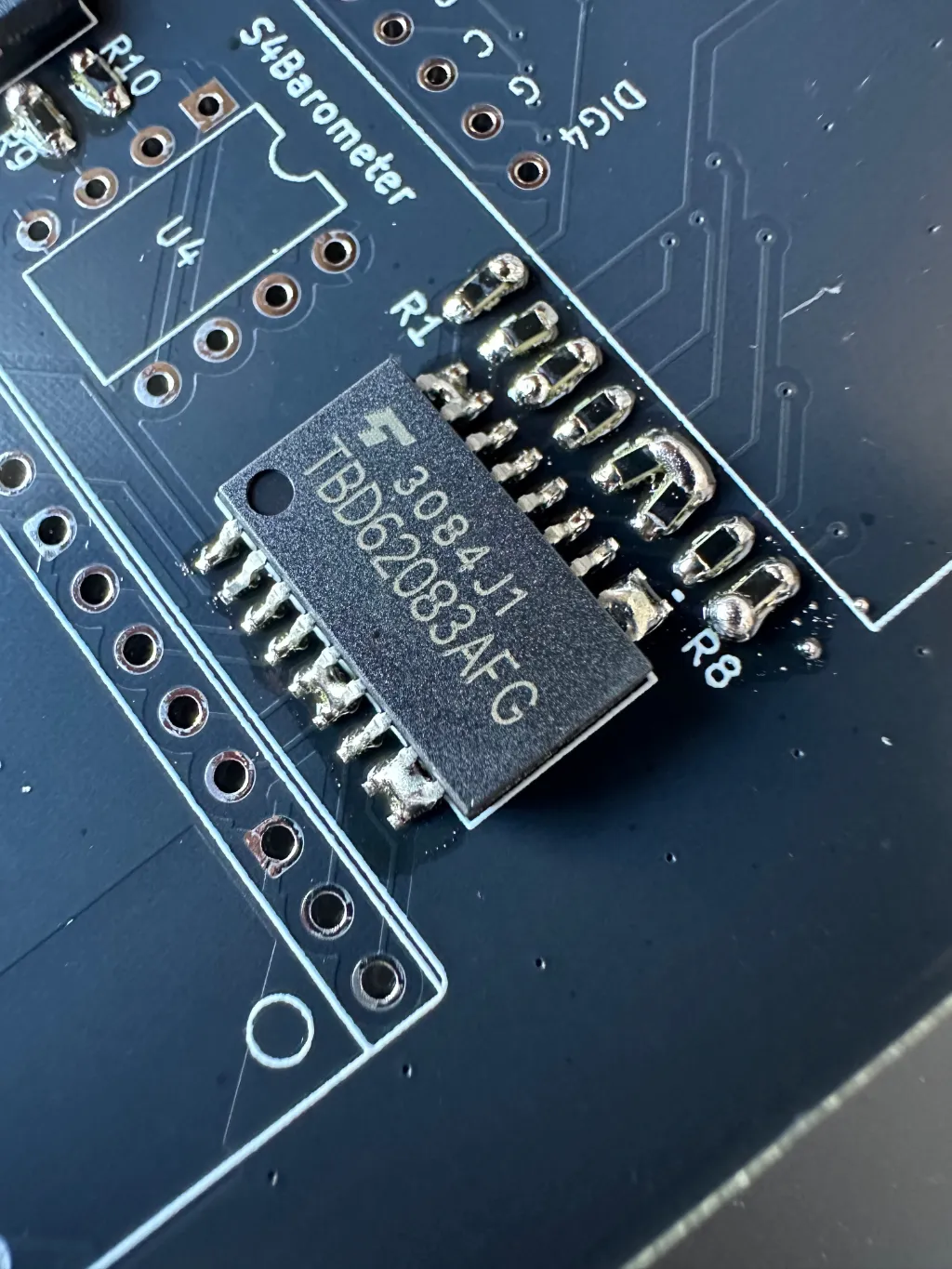

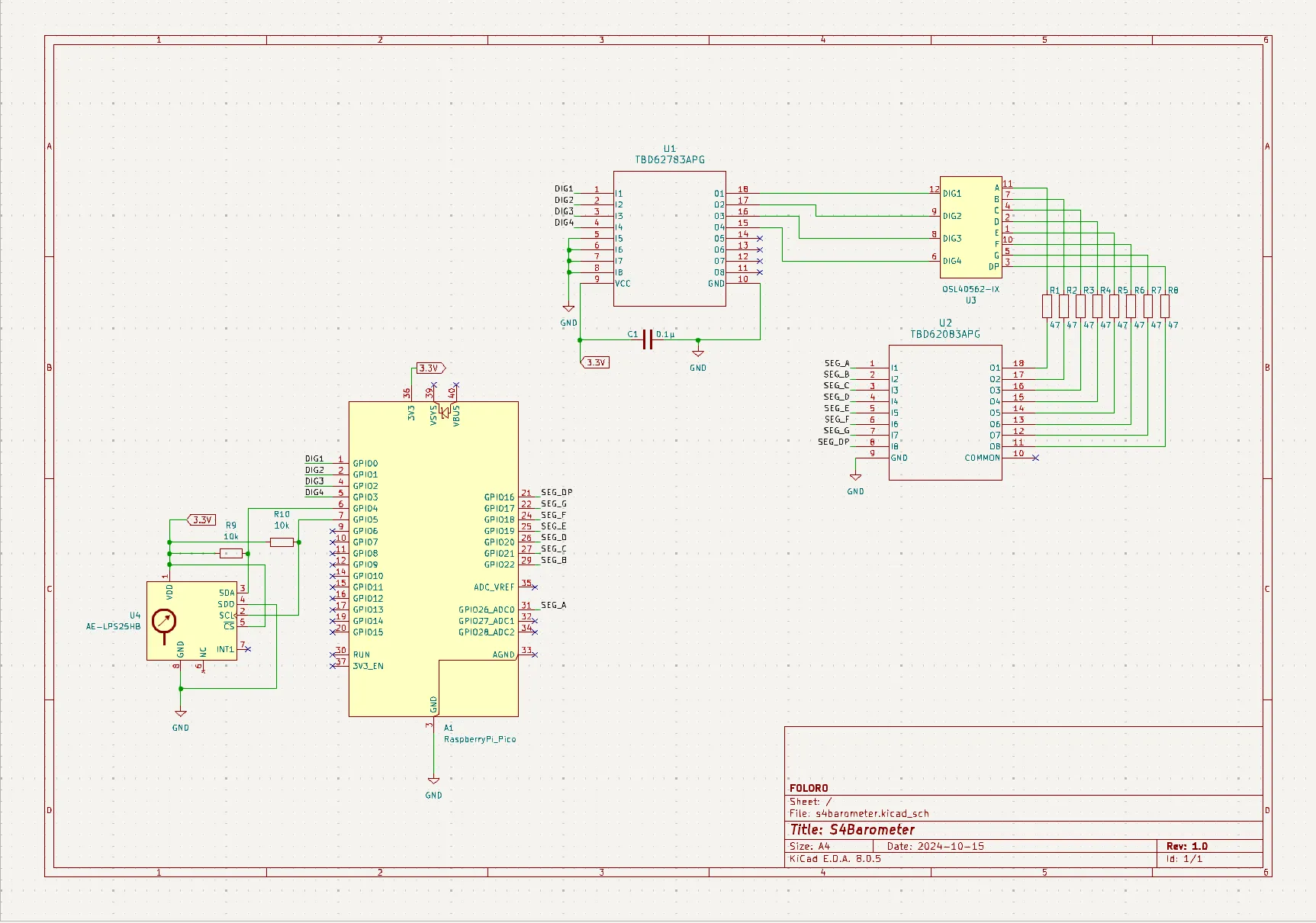

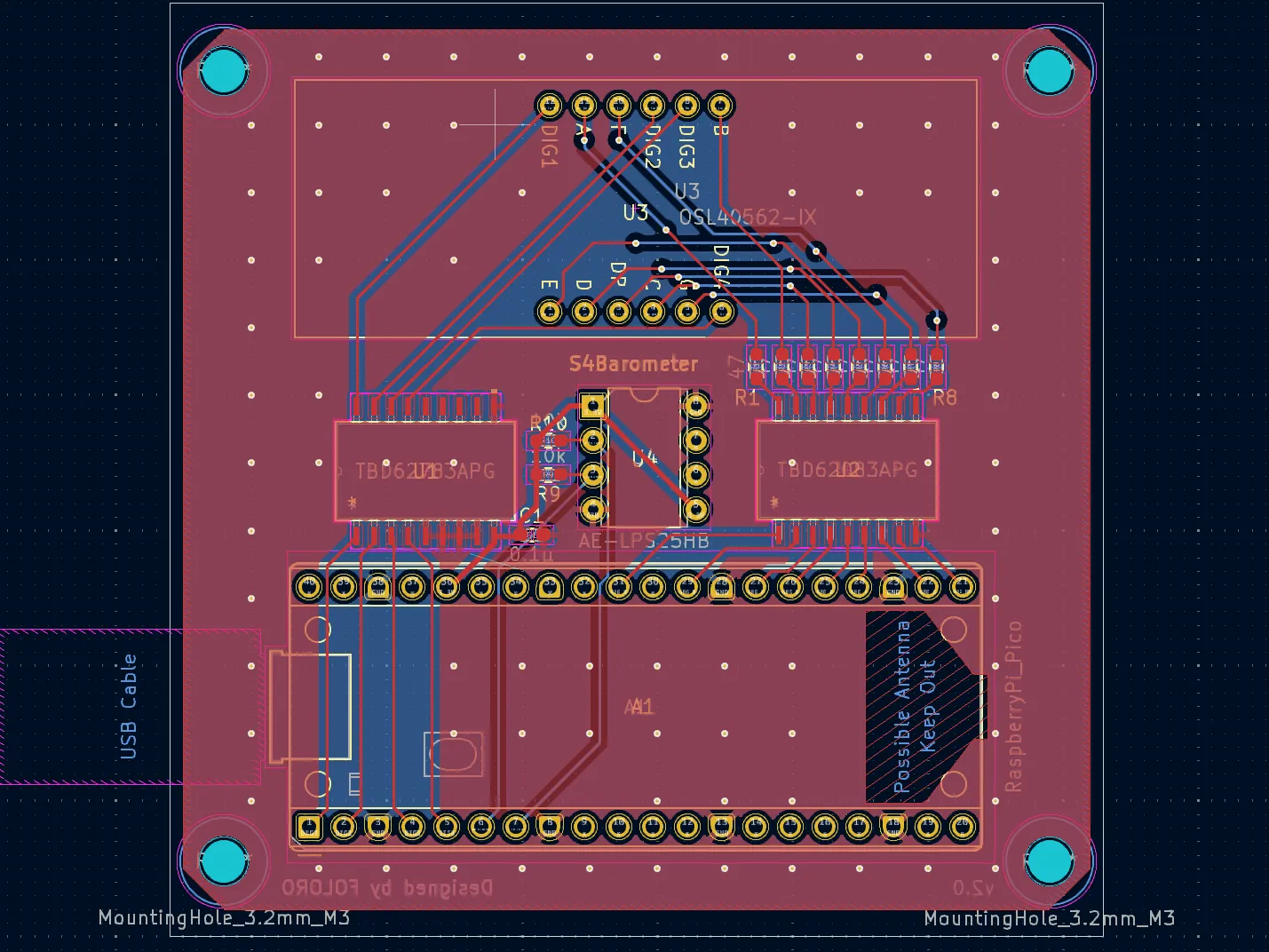

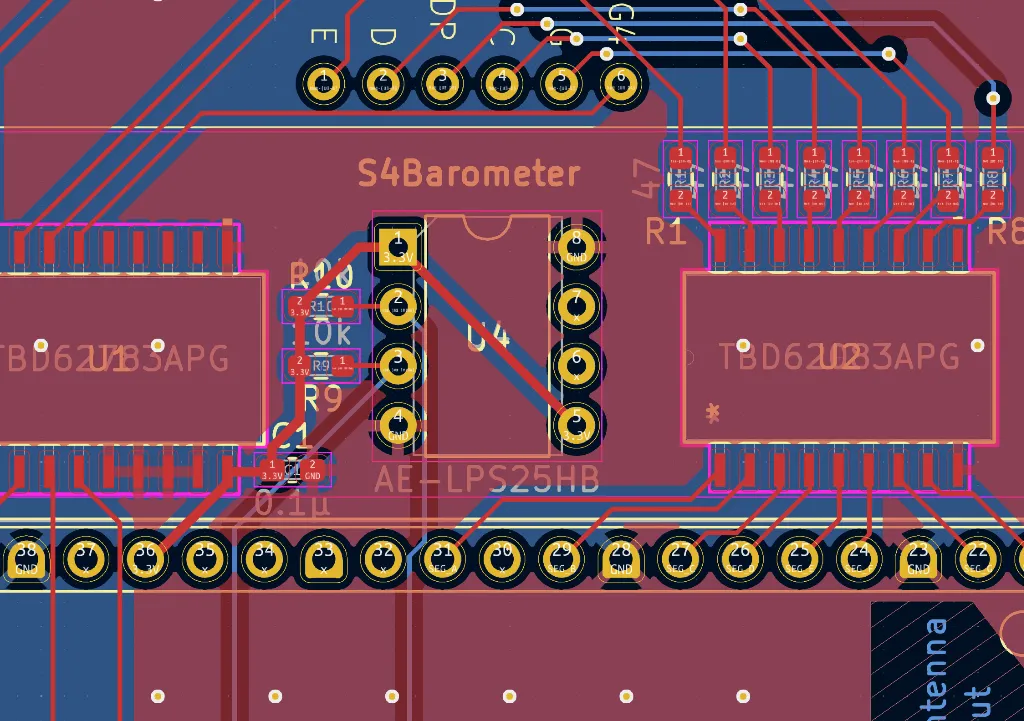

テスターで調べてみると4番PINと8番PINはGNDで繋がっているはずなのに導通していない。

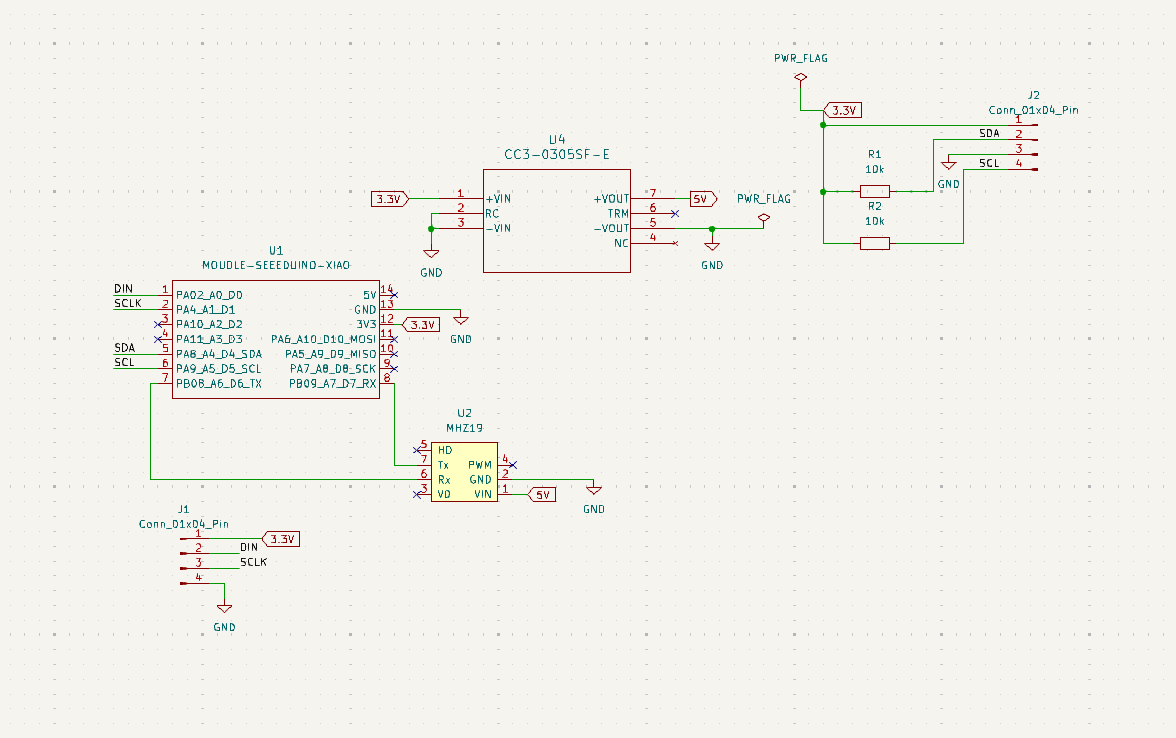

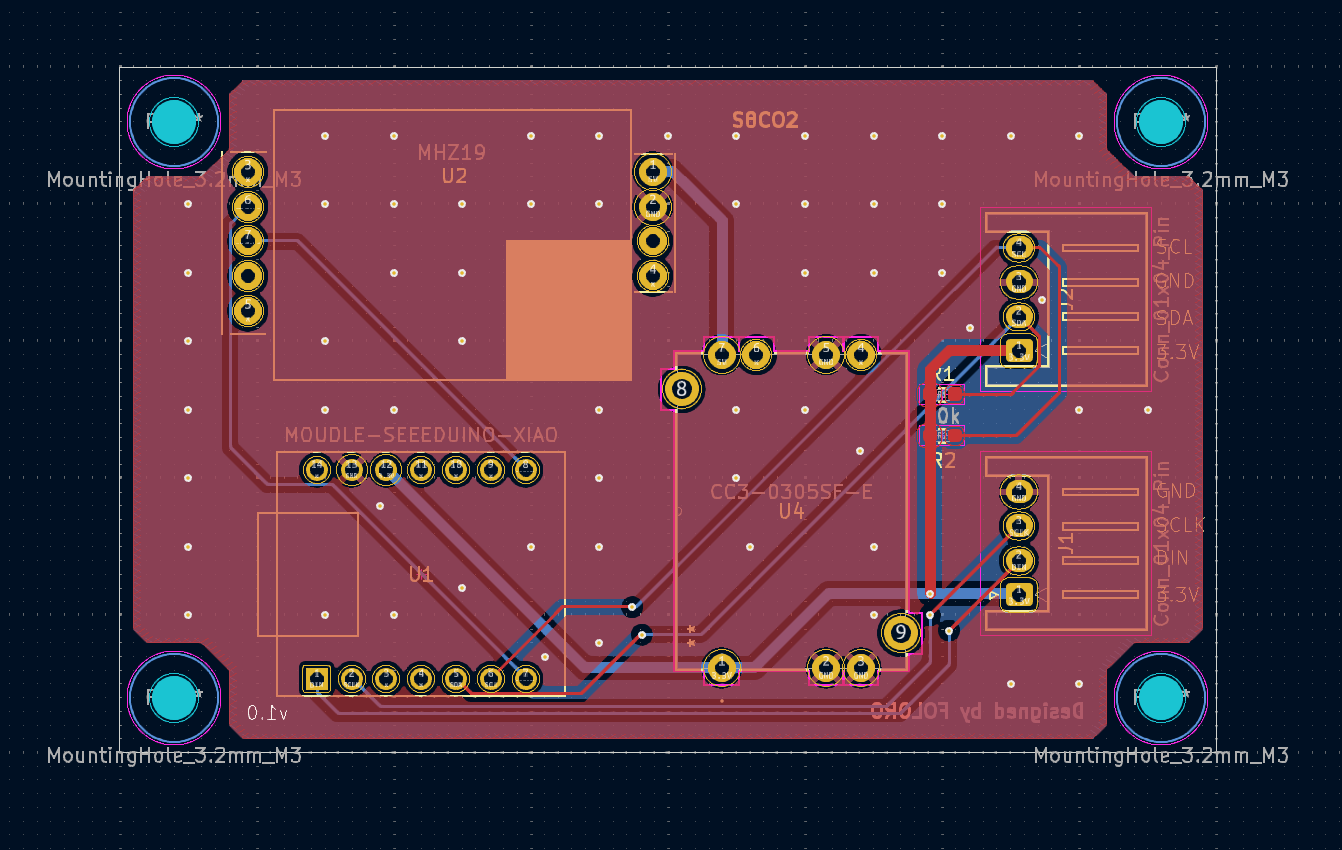

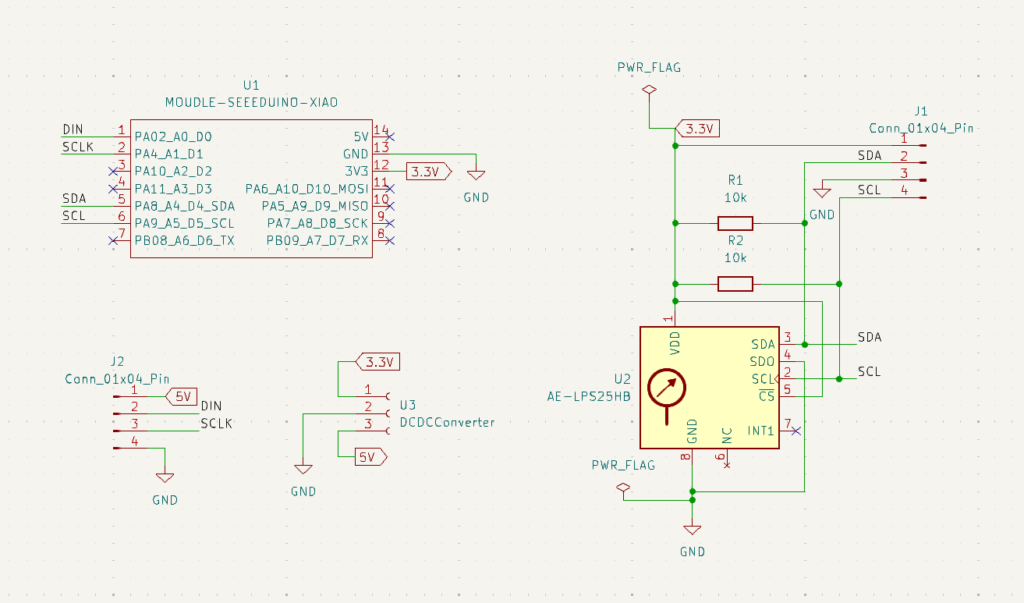

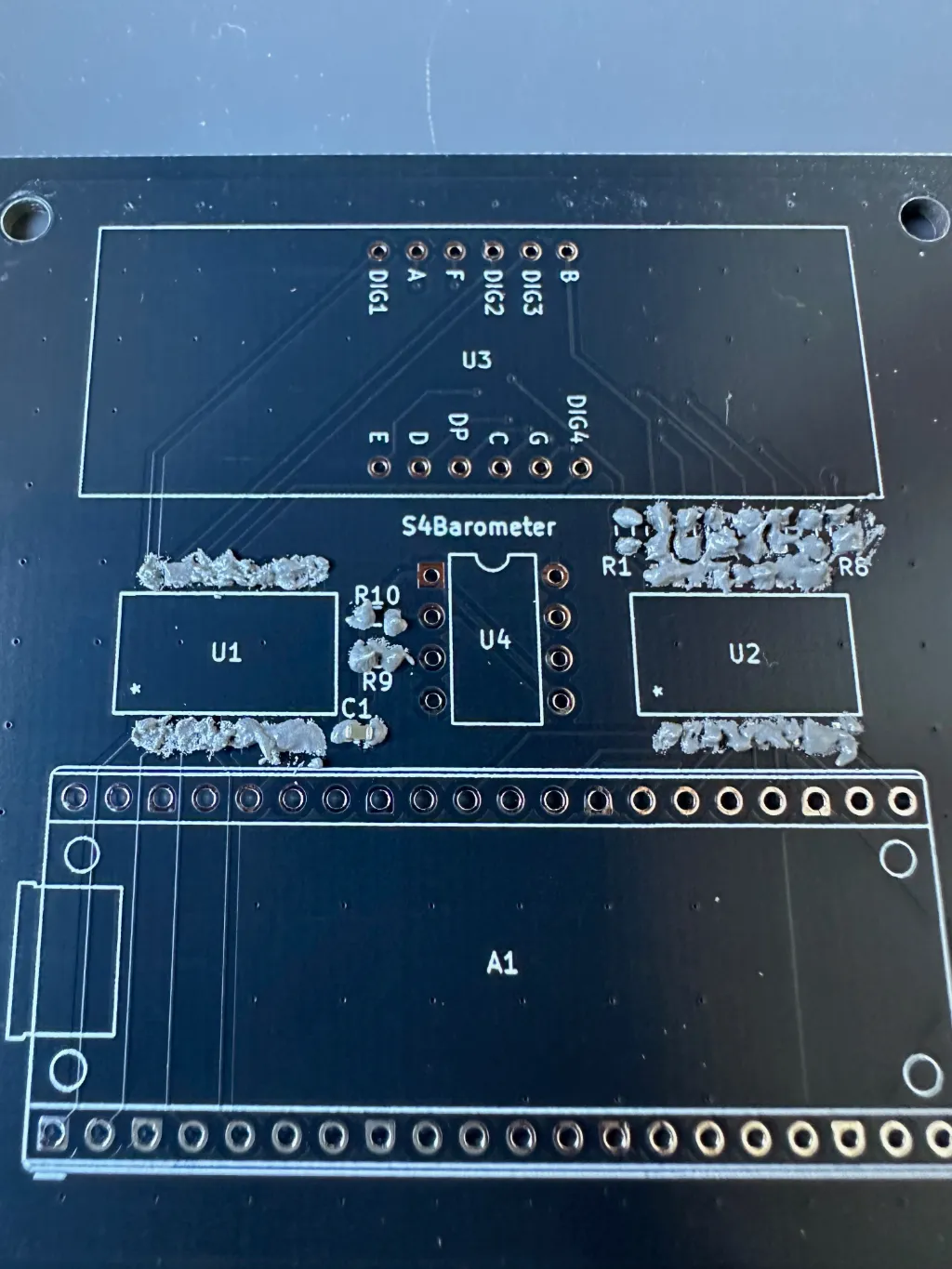

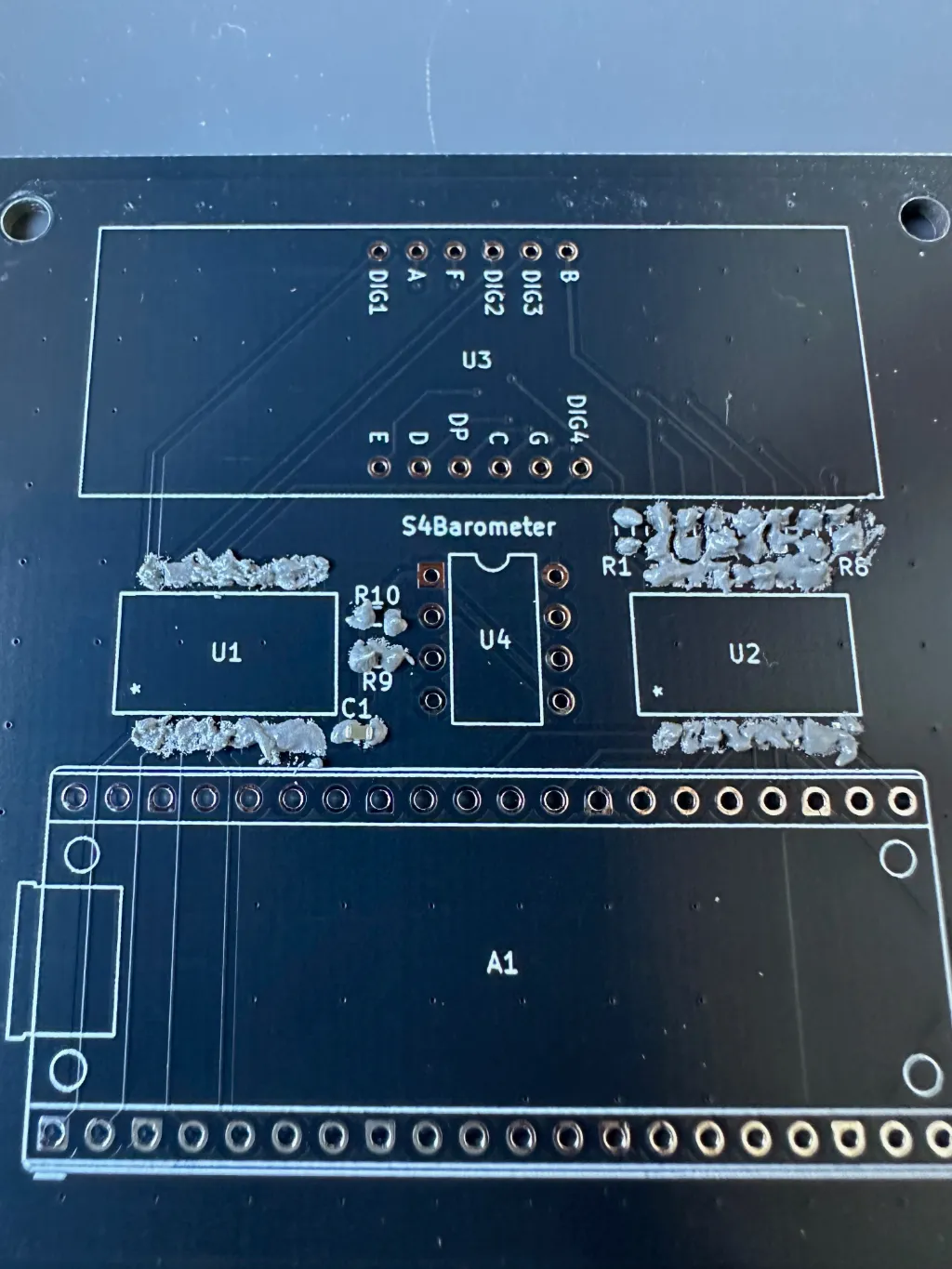

基板設計図を見直してみると4番PINのGNDが孤立している・・・DRC(デザインルールチェック)したはずなのに、もう一度DRCを走らせるとGNDが繋がっていないエラーが出ていた・・・(*´ェ`)

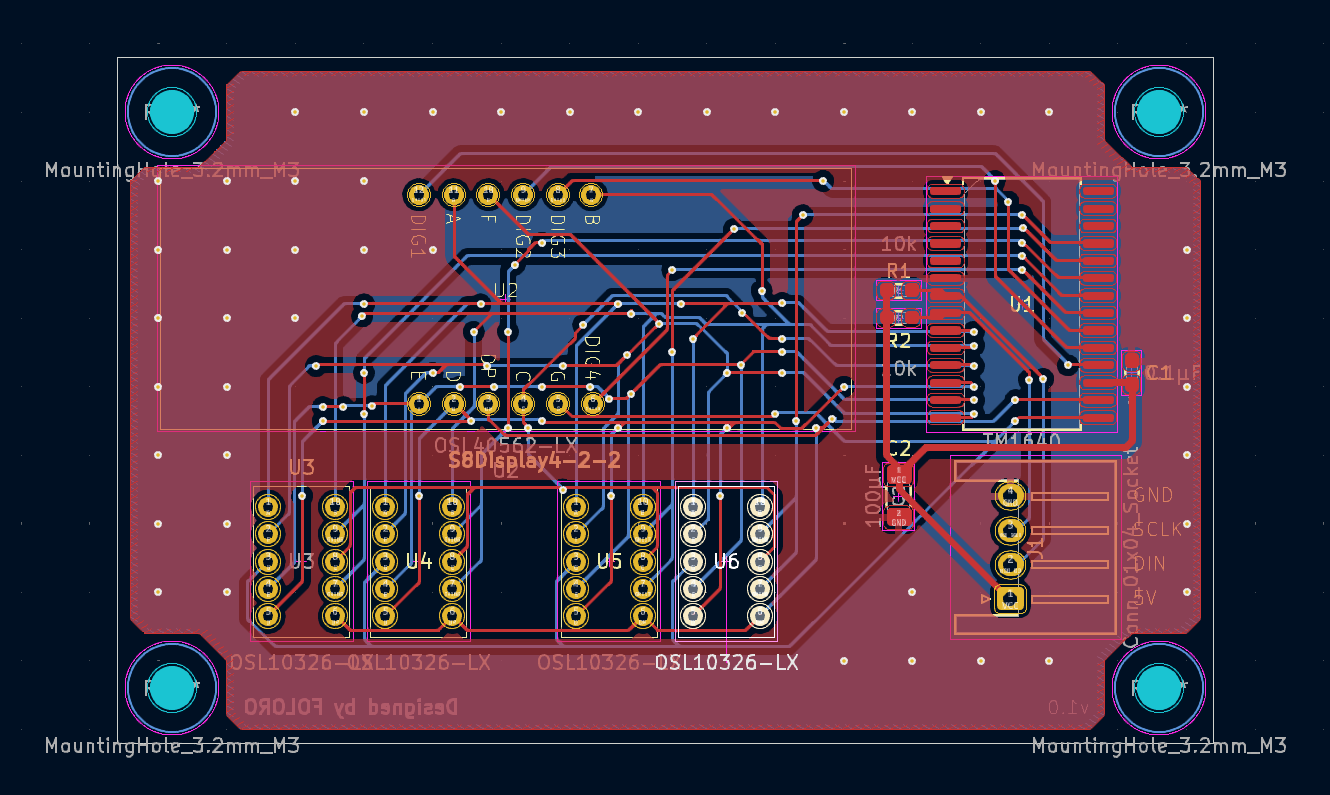

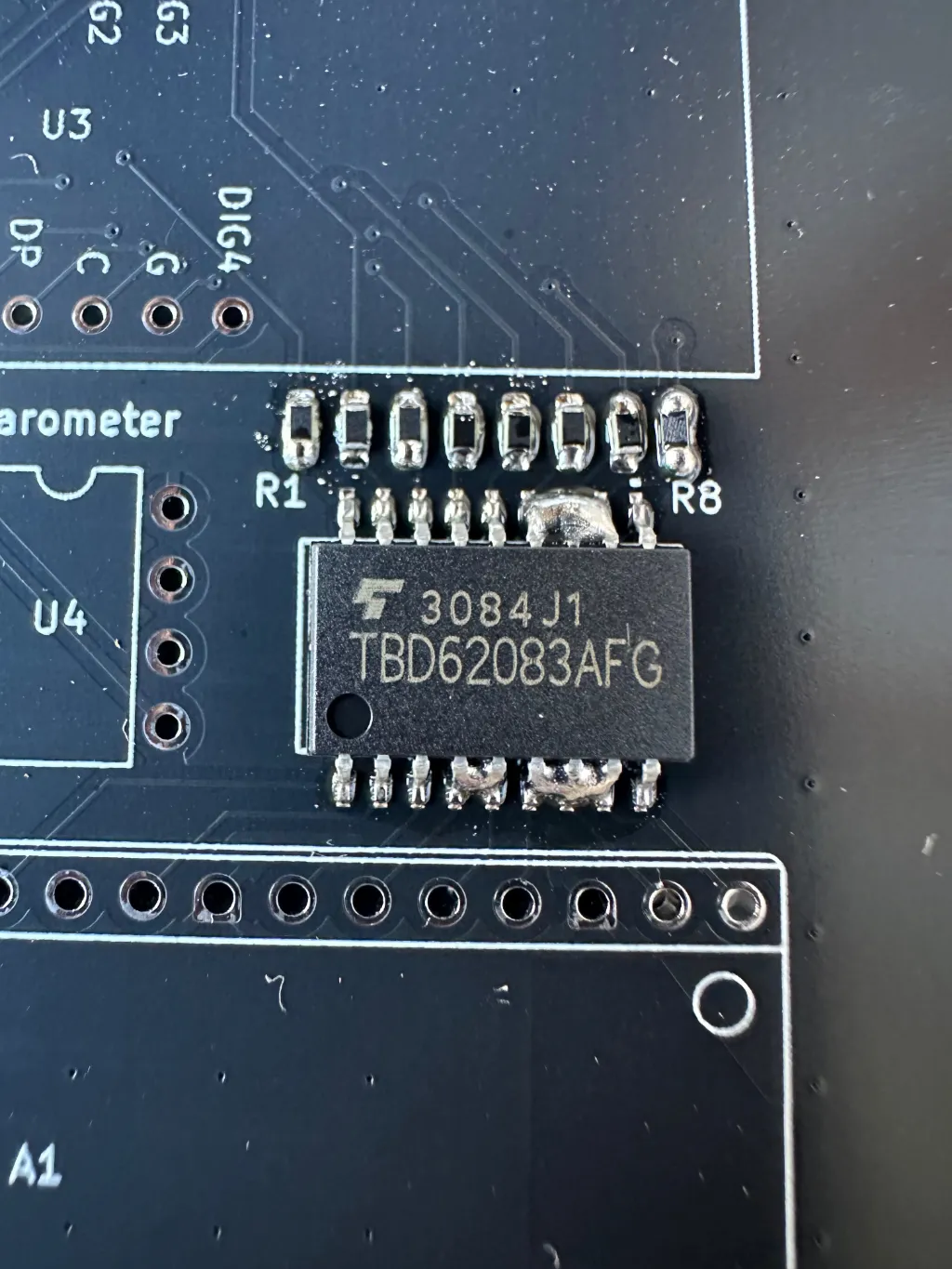

二つ目の基板、症状としてはディスプレイに何も表示されていない。7セグメントLED周りが怪しい。

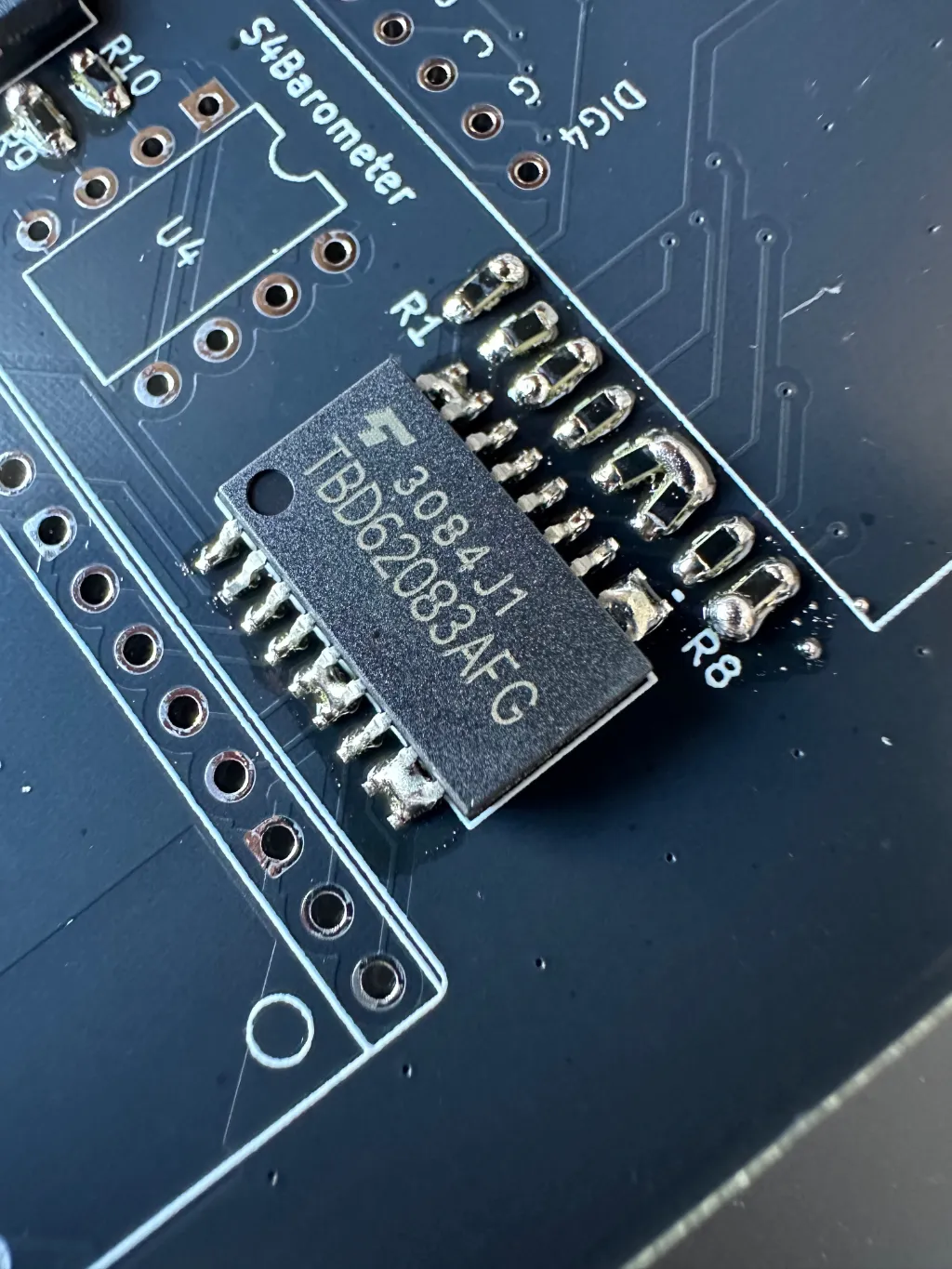

ソースICの9番PINがはんだ不良で(はんだが少なく)導通していない。

こっちも基板設計がおかしいのでセンサー部分の4番PINと8番PINをジャンプさせる。

ピンクの四角同士(一つ目と二つ目の基板)と青い四角同士(二つ目の基板)が導通していない。

というわけで基板設計の修正を行う(*゚ェ゚*)

原因はセンサーの4番PINのGNDが浮いている孤島のようになっているので4番と8番PINをジャンプさせればとりあえずは動きそう(*´ェ`)

これで1つ目と2つ目の基板で動作することを確認できた。

修正した基板とステンシル(はんだペーストを載せるのが楽になる)を発注して待つ。。。(*´ェ`)